《郙阁颂》的瑕瑜观:良莠互见的金石治学态度

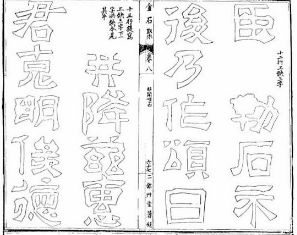

清同治、光绪间张德荣《二铭草堂金石聚》卷八双钩《汉析里桥郙阁颂》原刻作“臣□□□勒石示后”

清同治、光绪间张德荣《二铭草堂金石聚》卷八双钩《汉析里桥郙阁颂》原刻作“臣□□□勒石示后”

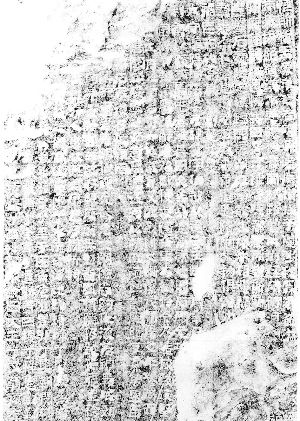

上海博物馆藏明拓《郙阁颂》原刻(裱册)

上海博物馆藏明拓《郙阁颂》原刻(裱册)

上海博物馆藏明拓《郙阁颂》原刻(整张)

上海博物馆藏明拓《郙阁颂》原刻(整张)

对《郙阁颂》的关注、研究,自两宋起即领先于其他汉两颂。早在南宋绍定三年(1230),《郙阁颂》所在地沔州(陕西略阳)知州田克仁,即以得自江苏镇江《郙阁颂》旧拓本,重新勒诸略阳城南灵岩寺崖间以祈传之后世。明万历后期略阳知县申如埙又有“重刻”举措。值得一提的是,上述宋、明续刻价值取向迥异。宋人好古,旨在留存古迹,薪火传人;而明人则好事射猜兼添足掠美,所谓“重刻”,即非尽然。

陶喻之

东汉建宁四年(171)《西狭颂》(额曰《惠安西表》),与次年(172)《郙阁颂》(题额《析里桥郙阁颂》),以及稍前建和二年(148)《石门颂》(额作《故司隶校尉楗为杨君颂》),系时代相近、地域相邻(同处陇南、陕南秦岭山区)、内容相关[共同记述、颂扬维修蜀道交通工程主持者。其中《西狭颂》、《郙阁颂》歌颂主人公均为武都郡太守李翕;《郙阁颂》谓“嘉念高帝(汉高祖刘邦)之开石门”,当与《石门颂》文“高祖受命,兴于汉中;道由子午,出散入秦”互为关联]、体裁结构相似(颂文均为汉赋)、载体相同(均呈依山傍水摩崖形态)、同为隶书却又各具风貌的汉代刻石,世称“汉三颂”。

在此三颂当中,对《郙阁颂》的关注、研究,自两宋起即领先于其他两颂。既迭见文人墨客题咏、金石学家记录;且南宋和明代后期还有异地仿刻、增补举动。此视其他两颂均属特例。如果说《郙阁颂》原拓在两宋流传甚广,乃得益于其位于蜀道捷径地利优势;则其后续刻之举实出于无奈。因该摩崖深受自然、人为双重破坏由来已久,抵今属于汉三颂中完好程度最差者。有鉴于此,早在南宋绍定三年(1230),《郙阁颂》所在地沔州(陕西略阳)知州田克仁,即以得自江苏镇江《郙阁颂》旧拓本,重新勒诸略阳城南灵岩寺崖间以祈传之后世。明万历后期略阳知县申如埙又有“重刻”举措。

值得一提的是,上述宋、明续刻价值取向迥异。宋人好古,旨在留存古迹,薪火传人;而明人则好事射猜兼添足掠美,所谓“重刻”,即非尽然。由此显现古人对待原刻严谨与草率良莠并存截然不同治学态度。笔者有感于《郙阁颂》原刻命运多舛,续刻云诡波谲,遂拟结合实地考察,就其“重刻”暨原刻拓本诸问题稍加梳理介绍。

《郙阁颂》原、仿、补刻厘定

(一)东汉《郙阁颂》原刻

东汉《郙阁颂》原刻,位于略阳县城西北廿余里嘉陵江西岸徐家坪郭家地距江面高约八米山崖间。坐西面江,上下舟楫足以尽收眼底,就此可见东汉树碑立传者选址用意,显然是出于昭示南来北往蜀栈行旅,勿忘架桥铺路造福世人功德。此举用心虽苦,但就石刻保护而言,效果却适得其反而始料未及,令原刻因此饱受摧残损伤,遗患无穷而有违初衷。因石刻突兀岸崖拐角,既遭日晒雨淋之害,更长期为逆水行舟纤索羁绊磨损。

据《后汉书》卷五十八列传第四十八《虞诩传》记载,早在原刻落成前逾半世纪,摩崖所颂主人翁——武都太守李翕的前任虞诩,即“案行川谷,自沮(略阳)至下辨(甘肃成县),数十里中,皆烧石翦木,开漕船道,以人僦直雇借佣者,于是水运通利”,嘉陵江航运为之畅通。然而自汉迄宋历时约八百年间,原刻受上水船只拉纤绳索磨泐严重。故北宋欧阳修《集古录跋尾》卷三《后汉析里桥郙阁颂》摘录文本时已有局部残缺,如“减西□□高阁”自注:“阙二字。”可见一斑。而他就《郙阁颂》篇章布白陈述“乃作颂曰,颂后有诗,皆磨灭不完”云云,更是北宋中期原刻左上角文字斑驳不全的佐证。

迨宋室南渡与金源议和,嘉陵江上游成为宋金陈兵对峙必争战略要地。为防金兵突破秦岭防线叩关入蜀长驱南下,保证前方军需物资长期储备供应,当年嘉陵江上粮饷征帆樯橹如林。时四川宣抚副使郑刚中在其《北山文集》卷十三《思耕亭记》中即曰:“回视渔关(原刻原址上游),不知其高几里,皆终岁漕饷之所,浮水既不得平流,皆因地而浅深,自滟滪逆数至渔关之药水,号名滩者六百有奇,石之虎伏兽犇者,又崎岖杂乱于诸滩之间。米舟相衔,且尽犯险,率破大竹,为百丈之篾缆,有力者十百为群,皆负而进,滩怒水激,号呼相应。”

不难想象,源源不绝溯江军械、粮饷漕运,料再度使既面江而峙又系缘崖负纤必经之地的《郙阁颂》原刻再遭重创,雪上加霜,崖面于原有受破坏基础上进一步恶化毋庸置疑。故南宋洪适《隶释》著录时又现大量缺佚,尤其隶额“析里桥郙阁颂”两行六字和崖面左上角刻字已形剥落大半,损毁较北宋有所加剧昭然若揭。

而类似自然与人为破坏,自南宋以降几乎一直持续到上世纪中叶宝(鸡)成(成都)铁路开通、嘉陵江航运彻底衰落之后。在这后八百年间,南宋洪适著录及稍后田克仁仿刻时尚见存字的原刻右下部分崖面也陆续遭受创伤,形成大片不规则圆状剥蚀;左侧暨其上部纤索泐痕更多达七道之剧。上世纪70年代后期,碍于原址修筑公路,原刻遭人为爆破严重受损,被自崖间剥离仆地,几粉身碎骨,“残”不忍睹。

(二)南宋《郙阁颂》仿刻

关于南宋绍定三年续刻《郙阁颂》原因,在此摩崖近旁一侧,有一方作者田克仁记录相关动议始末楷书题刻摩崖表述甚明。

由田氏题记道及原刻“岁久昏蚀,殆不可读”可知,南宋后期,《郙阁颂》原刻摩崖剥落愈演愈烈,岌岌可危;就连原《隶释》著录时尚残存左上角十二字,和正文后五行东汉纪年、撰书者落款均丧失殆尽。有鉴于原刻受损程度每况愈下,随时可能发生泯灭危险。为尽可能留存于两宋金石学界极有影响的这方汉代摩崖现状,有金石癖好且于开禧年间(1205-1207)得旧拓本于京口而鉴赏既久的田氏,因廿余年后的绍定年间(1228-1233)恰值司职于《郙阁颂》原刻所在地沔州,遂以旧拓本为据异地勒石于唐以来迭见摩崖题刻的沔州城南名胜灵岩寺壁间借以广而告之。其时,东汉原刻与南宋续刻隔嘉陵江北南、西东相距约卅里之遥。

由于原刻虽泐残存几不受重视,故就此南宋后期异地续刻摩崖,后世金石学论著多冠以“重刻”。其实,继原刻后此续刻,除了明万历年间申氏于壁间确有“知县申如埙重刻”七字题款外,田氏本人并无类似自陈。好在今原刻已因遭破坏而自原址南迁,与灵岩寺壁间该南宋续刻摩崖仅一箭之遥,足以就近比照校勘;而就田氏续刻属性,似宜有更为精当定名。

案,“重刻”(重新刻石)者,仔细推敲有如下情形:其一系原刻、原拓均毁,遂不囿于原刻大小形制,甚至不再严格按照原先书体,仅依文本记录重新上石者。其二是原刻尚存而据旧拓或初拓原貌,重新照初刻形态(包括尺寸、书法乃至石花)力求纤毫不爽地“翻刻”。第三种形式是以原拓为参考并尽量按其书法、样式重新模刻以求相仿佛的“仿刻”。以此标准视田氏续刻类别,似乎不能简单以“重刻”一言蔽之,当按具体情况区别对待。

田氏题记几已道明续刻以得之京口“旧墨本”并“勘之欧阳公《集古录》、洪氏《隶释》及郡志所载”为据;而《隶释》著录系目前所知最接近原刻完整内容者。续刻文本存字既与《隶释》著录大体一致(《隶释》著录左上角十二字及正文后五行款识为田刻所无),田氏题记亦谓经校勘发觉“亡缺差少”,说明其所据开禧年间得之京口“旧墨本”,并非存字完整无缺甚至较《隶释》存字更多的“初拓本”或“绝旧拓本”。故谛审续刻动机、形式、内容及书法而得出的结论是,其既非反映原刻立石之初全貌与原貌的重新刻石;亦非原刻已完全湮没而以拓本为据的重新刻石;更非翻刻以取代原刻的重新刻石。

结合题记深忧原刻恐不久于世而以续刻留存当时面貌的“立此存照”意图,与原刻基本接近的摩崖形制、尺寸,取法原刻的篇章布局,两者书法刻工一望有别诸特征综合分析,此南宋绍定年间续刻,当冠以据南宋开禧年间所得原刻旧拓本重新模刻的仿刻。尤为明显者,田氏效法原刻左上角崖面磨泐崩塌而斑驳特征,在模刻时也将此泾渭分明标志性斜向裂痕石花暨残缺崖面予以一并仿造,由此使绍定年间仿刻愈加接近原刻于开禧年间稍前的真实原始面目。但值得提醒和注意的是,今见仿刻摩崖左上角崖面微凹处另有逐字填空现象;考其书体字迹,显非田氏手笔而系明万历年间(1573-1619)申氏笔迹,因“知县申如埙重刻”七字款识显而易见。

(三)明代《郙阁颂》补刻

《郙阁颂》明代续刻因有题款,故金石学界有“申如埙重刻”、“翻刻”说。其实,此系囿于未临场踏勘而仅据拓本为申氏误导所致,事实并不如申氏标榜。田氏仿刻与申氏“重刻”实系同一摩崖,二位一体。谛审崖面两者书迹各占比重,仿刻占绝大部分,而“重刻”者,仅占据仿刻崖面左上角本田氏尊重原刻残缺史实而悉数空缺一隅位置,故申氏“重刻”无非填充补壁般“补刻”一目了然,一望而知。就此,清陈奕禧《金石遗文录》所言极是:“申如埙刻补其缺处,非重刻也。笔画妍媸,所不待言,若然自题‘重刻’者,下字冒昧之失也。余恐世人不辨,以为近代翻摹,是诚有害旧迹,故特为详著之。”

另外,向有碑版雅好传统的申氏后任、清嘉庆廿年(1815)略阳县令王森文于其著《石门碑醰》的《郙阁铭摩岩碑考》也所见略同,因其身临其境实地调查,故论证更有发言权暨说服力。

今石壁所刻末行,书“知县申如埙重刻”,存田记文,而不言所以重刻之故。一碑二名,益滋疑异。今夏偶过灵岩,摩挲石壁,察其形状。田碑毗连大碑,左角石面,粗加修治,尚存凸凹旧形。大碑凿治,视田碑深,七八分及三四分不等。磨荡极平,间有残缺,亦有意雕刻,非剥蚀自然之形。揆度事理,盖田刻残缺,申君磨去旧迹,复就原碑刻石,以存旧文而未记明其故,以致易滋后人之惑也。

按理,申氏补刻既旨在留存旧文,本当严格遵循原刻书体,至少与仿刻书体近似,补壁文字亦应有所据。然而通览申氏补刻,非但整体书法丑陋,字迹庸俗为人所非;且内容煞有介事,言之凿凿,却无从道其所本而终为其后金石学家存疑不纳。为此,清王昶《金石萃编》卷十四《李翕析里桥郙阁颂》引录当时金石学论著多所匡缪,在此姑列举申氏最见荒唐例证之一借以窥斑。

前以论及,仿刻左上角第十二行首字本付空缺,但申氏于此妄加“蔡”字。此字既出,众说纷纭,时有误以为原刻系东汉书家蔡邕书丹者,地方志乘则以蔡邕名盛竞相因袭其谬谓《郙阁颂》乃“汉中郎将蔡邕作铭”。又,因蔡邕被搬上戏曲舞台古已有之,诚如南宋陆游诗所谓“负鼓盲翁正作场……满村听说蔡中郎”;南戏《琵琶记》又赋邕以“状元”角色粉墨登场而妇孺皆晓,喜闻乐道。由此讹传“蔡邕撰书《郙阁颂》摩崖”被民间俗称“状元碑”愈加播于人口,几家喻户晓。

很显然,申氏“蔡邕说”不明所出,料无确据。想申氏身为一地知县,通晓文墨、历史自不待言,或还如其前任田克仁之爱舞文弄墨,故蔡邕系与《郙阁颂》书刻时代相当的东汉书家自了然在胸。或见原刻第十一行文末“臣”字后恰有缺佚而望文生义,竟不计原刻款识分明作“从史位□□□□字汉德为此颂,故吏下辨□□□子长书此颂”而自相抵牾,臆加“蔡”字补刻,遂使金石学界一度为其所惑。幸旋为学者识破,以正视听,故此说仅昙花一现,幸未见谬种流传。明赵崡《石墨镌华》卷一《汉李翕析里桥郙阁铭》即曰:“此碑在略阳,相传为蔡邕书,马伯循信之,固未的然。”清康有为《广艺舟双楫》“本汉第七”亦曰:“后人以中郎能书,凡桓、灵间碑必归之。……郙阁明明有书人仇绋……其非(蔡)邕书尤显,益以见说者之妄也!”当代学者施蛰存《北山谈艺录·〈汉郙阁颂〉》更曰:“‘臣’字下泐失三字,適在次行之首,石皮全脱,殊不见有‘蔡’字笔道;而申刻本乃于行首刻作‘蔡’字,此乃从后人妄说,以此刻为蔡邕所书,因而增入。此字必非田氏原模所有,不可据也。”

宋田克仁、明申如埙先后司职原刻所在地略阳,且其仿刻、补刻同壁,本珠联璧合,足令后世等量齐观。讵料考察上述背景,两者价值取向悬殊。田氏有克己怀旧、保存古迹之心[田氏于仿刻《郙阁颂》之前两月,还以旧拓本仿刻北宋哲宗元祐三年(1088)为司马光墓碑御书“忠清粹德之碑”篆书碑额于略阳灵岩寺,今存];而申氏既从齐东野语,荒诞不经,又兼逞能贪功掠美之嫌。其见仿刻左上角田氏悉数空缺,竟自以为虚位以待,足以技痒一试,遂附庸风雅,肆意向壁虚造。如十八行起首五字、十九行起首起七字,洪适《隶释》本有著录,而田氏所据拓本已不见,遂据实付缺不刻;但申氏却不遵守洪适著录予以补刻而擅自拟句补壁。更为恶劣者,“重刻”题款几掩埋田氏仿刻义举,故其显系沽名钓誉好事者流可知。难怪其后亦有碑版之好的清乾隆年间陕西巡抚毕沅《关中金石记》卷一《造郙阁颂》驳斥曰:“明申如埙翻本,恶劣不堪,兼多增改,好古者为所惑乱。……岂有洪氏不能见其全,而今反明晰且显,与洪氏两异者。于以知明时人之诬妄若此。”

由此可见,申氏补刻虽字仅寥寥,但态度极不严肃审慎,故著字半百,尽得骂名,世代非之。《金石萃编》卷十四《李翕析里桥郙阁颂》引录陈奕禧《金石遗文录》曰:“至其所补字,或如埙得旧拓而录其原文,或摹拟前后语义而窃取私纂,均不得而知也。”王昶按语则曰:“《郙阁颂》近代著录所见,皆明申如埙重刻本。……申本……文中阙蚀者,大率凭臆增改,……不敢以申本为据也。”

由申氏之草率粗疏,自令人感及古之严谨治学者就《郙阁颂》李翕名字刻划损蚀辨析之不苟一丝。《石墨镌华》卷一《汉李翕析里桥郙阁铭》曰:“碑中太守李君讳翕字伯都,今版本皆作‘李会’,或传写之误。唯郑樵略(《金石略》)曰李翕与碑合。”其实,就此“翕”字辨误,早见诸北宋曾巩《元丰题跋》卷之一《汉武都太守汉阳阿阳李翕西狭颂》。

“翕”字残缺不可辨,得欧阳永叔《集古录目跋尾》,以为“李会”,余亦意其然。及熙宁十年(1077),马诚中玉为转运判官于江西,出成州(今略阳邻县陇南成县)所得此颂(《西狭颂》)以示余,始知其为“李翕”也。永叔于学博矣,其于是正文字尤审,然一以其意质之,遂不能无失,则古之人所以阙疑,其可忽欤。

现在问题是,由博学智者如欧氏千虑只字之失,是否足以反证翦陋愚者若申氏,诚如陈奕禧所言确有原刻旧拓之得而录全文补刻可能。就此,则宜视北宋以降原拓校勘结论为凭。

《郙阁颂》拓本梳理

(一)北宋原拓

《郙阁颂》原拓有记载可循当上溯北宋欧阳修《集古录跋尾》卷三,其作于治平元年(1064)六月十日《后汉析里桥郙阁颂》一跋自注:“右真迹”,当是得自原拓的佐证。至于此本来源,似由大中祥符年间(1008-1016)出任辖兴州(略阳)之兴元(汉中)知府许逖奉送,因《欧阳文忠公集》卷三十八有《司封员外郎许公行状》道及许氏在当地政绩。而许逖将陕南汉魏蜀道摩崖石刻加以椎拓分赠友好,尤其因修堰(汉中《石门颂》摩崖下游山河堰)功成升迁入京,遂赠送亦有碑版同好的欧氏不难想见,故《石门颂》、《郙阁颂》、《石门铭》等拓本因此被欧氏入选《集古录》亦渊源有自可知。据《集古录跋尾》摘录原拓内容判断,《郙阁颂》原刻北宋拓本左上角文字显然已见缺佚,如“减西□□高阁”可证;而正文后五行纪年、题名似尚残存,故欧氏摘录有立石年代和隶书者姓名。但此拓本似以擦拓技艺为之;因“翕”字笔画繁复,纸墨若粗,擦拓效果自欠到位而难见精微笔触,遂致释读有误。

继欧氏获得北宋初年《郙阁颂》原拓,与其并列“唐宋八家”之一曾巩,也于嘉祐年间(1056-1063)自兴州知州晁仲约处获得原拓,其《元丰题跋》卷之一《汉武都太守汉阳阿阳李翕西狭颂》曰:“盖嘉祐之间,晁仲约质夫为兴州,还京师(开封),得《郙阁颂》以遗余,……而‘翕’字残缺不可辨。”以此知当时欧、曾所得擦拓本“翕”字均笔画模糊,莫测真名。幸曾巩于熙宁十年(1077)又得同样颂扬武都太守李翕的《西狭颂》原拓,经校勘始恍然所悟前获《郙阁颂》原拓漫漶处本系“翕”字。至于大抵同时的著名墨竹画家文同《拙诗六韵奉寄兴州分判诚之蒲兄》所及“乳柱石窟寺,不辨文字古”。自注:“郙阁汉铭。”似乎既就当时原拓所见文字已形古老昏蚀而言,或亦就摩崖歌颂主人公李翕之“翕”字模糊不辨,遂有感而发。而文同所获《郙阁颂》原拓来源,当同样系其于熙宁六至八年(1073-1075)知兴元府、洋州期间得自兴州晁知州。文同《丹渊集》卷三东谷诗《余过兴州,太守晁侯延之于东池晴碧亭,且道其所以为此亭之意,使余赋诗》题,为其彼此交游证据之一。

(二)南宋原拓暨宋刻宋拓

《郙阁颂》南宋原拓有案可查者,应数洪适《隶释》记录,其《李翕析里桥郙阁颂》当据拓本照录无疑。关于洪适原拓来源,似由当年投笔从戎到兴州抗金前线的蜀士员兴宗提供,为此,员氏《九华集》卷十二《答洪丞相问隶碑书》就洪适“咨以川蜀两汉碑墨之所出及古文奇字”答复甚详。其中涉及《武都太守李翕析里桥郙阁铭》曰:“析里桥郙阁铭,在利州西路兴州趋武道上。武都,汉白马氐之地,今阶州即武都也。碑立于波夷江对,至今犹俨然。”故洪适所得原拓,料来自员兴宗奉赠,至少此乃其得原拓途径之一。

继洪适后原拓见诸记载者,即开禧年间田克仁于京口所得旧拓本,此本已不如洪适所得原拓完整,因《隶释》著录时尚残存左角十二字暨后五行题款尽佚。

上述《郙阁颂》原刻北南宋时期原拓,抵今均已无存,即便田氏仿刻的宋拓本亦渺不可寻。但因仿刻摩崖自南宋绍定之后一直保存至今未见大肆破坏,几保留原刻于南宋开禧之前原貌;而《郙阁颂》原刻于南宋之后却屡遭进一步损坏,故仿刻存字就南宋后原刻缺字考据良多参考。相传清何绍基弆藏有原刻宋拓本,据推考似系仿刻拓本。至于该拓本是否为今亦属罕见的宋刻宋拓本,因原物向未公之于世,已无从判定其善伪优劣。姑存疑待考,暂识于此。

(三)明代原拓

如前所述,南宋田氏仿刻《郙阁颂》于略阳城南灵岩寺,而当初东汉原刻尚在州治北原址,两者相距近卅里之遥。因灵岩寺系略阳名胜,故自南宋于此续刻壁间,此后仿刻影响一直大于几处于闲置、遗弃状态的原刻,因而明代就原刻崖面损蚀暨拓本情况极少记录;相反,就灵岩寺壁间仿刻倒多所记载。如明正统年间(1436-1449)陕西按察使、提督学政伍福《次日游灵岩纪事》诗云:“驻节来寻郙阁铭,扪萝历磴扣禅扃。万年古洞神踪异,一脉寒泉药水灵。”汉中郡丞张良知《游寺记》也仅道及南宋仿刻:“嘉靖辛丑(廿年,1541),余丞佐天汉(汉中),爰省志牒,久怀灵岩名刹,冀一登眺。……抵罗汉洞洞之巅,观郙阁颂汉铭,字画奇古,宋太守田克仁虑其漫灭,摹刻于兹,存古之雅,不可泯也。”

关于现存《郙阁颂》原刻明拓本,目前鉴定标尺尚以目验存字多寡为准,其中第九行“校致攻坚”完好者则为明拓本。就此,国家图书馆藏清末梁启超跋原拓多所记述,恕不赘录。兹将上海博物馆庋藏清代金石学家沈树镛跋明拓原刻照录于下:

此为顾南原旧藏本,后归长州彭氏。题签字乃尺木先生手迹也。碑第九行“校致攻坚”之“校”字完好,下三字亦未泐。当是前明拓本。同治己巳(八年,1869)正月郑斋记。

前已论及,自南宋仿刻刊立以后数百年,《郙阁颂》原刻遭受破坏不绝,右下方崖面又见损毁,呈现不规则圆状阙佚,字遂不存。现在问题是这部分崖面究竟何时崩塌未见记载,而弄清这些刻字存、佚时代,就南宋至明代原拓鉴定颇具参考意义。检李遇春纂修、嘉靖卅一年(1552)刻本《略阳县志》下卷之五始得线索。

李遇春乃嘉靖廿八年(1549)知县,其著录《郙阁铭碑》已将作者列为“蔡邕撰”,此举显系明万历年间申氏于南宋田氏仿刻本上作“蔡邕说”的肇端,他才是《郙阁颂》“蔡邕撰说”的始作俑者。另据文字校勘可知,其县志著录《郙阁颂》既非取法南宋洪适《隶释》,亦不按照田氏仿刻,似正来自于当年原刻拓本,而当初原刻右下方崖面仿佛正处于即将崩塌前夕。因剥蚀临界之际崖面文字,与洪适和田氏所见字迹相校,必石花严重,漫漶不清可知;倘再以擦拓为之,释读有误乃自然事可以原谅,故著录或存疑付缺或与前人稍异。如《隶释》“沮县士民”,其作:“沮县甚久”;《隶释》“缘崖”,其作:“凭崖”;《隶释》“过者慄慄”,其作:“过者愕啼”。其他如“李翕”犹误作“李会”,等等,不一而足。凡此,当是直接依照当年所得原拓释读结论。故清嘉庆十五年(1810)略阳知县王森文著《石门碑醰》摹绘原刻崖面存佚刻字暨《郙阁铭摩岩碑考》论证曰:“右(上)角缺文宜存空行而志(嘉靖本《略阳县志》)逸之,其左(下)角缺文四十字,则志载特详。”换言之,倘若嘉靖时下角已无存字,李氏不按《隶释》及仿刻著录,自无从记载特详。总之,李遇春著录所据乃明嘉靖卅年左右《郙阁颂》原拓可以推定;同时,当初右下角崖面虽始泐残但未脱落,犹可隐约辨识其字,处于濒临毁灭边缘亦足予确认。

至于原刻前八行右下角(左右方位有异盖因以崖面为主与面崖而立恰好相反)崖面剥蚀时代下限,似在继李遇春之后逾半世纪明万历中后期申如埙到任前后。因申氏嗜古成癖几近好事,料见原刻左上、右下角刻字均毁无存,而前任李遇春修志率意操觚既成事实,“蔡邕说”几有先例可循,唯欠仅见于书面,未付诸石刻。遂在李氏误作“蔡邕撰”《郙阁铭碑》及误释第十一、二行文字为“巨石不浚”基础上擅加发挥,误合为一作“臣蔡□□勒石示后”,另臆断其他文字补刻于田氏仿刻左上角。故其“重刻”题款既表明自己对仿刻补遗的“创举”、“贡献”,同时也暗示着就仿刻右下角尚保留原刻同一部位已形或正在剥蚀文字的默认。就申氏此举,除籍贯陕西的万历后期金石学家赵崡《石墨镌华》很不以为然之外,略阳当地则误传甚久,后任如清知县施有光诗《蔡中郎郙阁铭碑》、嘉庆间县令王森文《石门碑醰》的《郙阁铭摩岩碑考》等均信以为真。尤其身处略阳与原刻几近在咫尺的地方官施氏,竟就原刻视而不见,其七言古诗注文甚至认为:“真迹久无一字,今所传者临摹副本耳!”

由上论述可知,申如埙根本不可能拥有保存全文的原刻绝旧拓本,其补刻文字俱出自窃取私纂、凭臆增改。另外,据上推考判断:凡第九行“校致攻坚”尚存完好本,当属明万历时期拓本。迨清嘉庆十年左右,“校”字又残,此有王森文摹绘示意图为证。

1982年,台湾故宫博物院举办院藏碑帖特展上展示的民国茶陵谭氏捐赠《郙阁颂》原拓,特展概述谓“属明以前的旧拓本”。经初步目鉴影印出版物审定,此“明拓本”应系清乾嘉时期拓本,由此亦可知原刻明拓本抵今其实已甚为罕有。至于原刻明拓本之所以所存不多,既跟长期来人们多着意于灵岩寺壁间仿刻而忽略野外原刻有关,更与申氏补刻本瑕疵掩瑜、以假乱真有关。

(四)明清仿刻、补刻、翻刻拓本

申如埙以补刻替代原刻于拓本推广上造成的恶劣影响是,因原刻漫漶不及补刻存字几满,兼以申氏补刻以地方行政长官面目题款,碑估隐瞒事实冠以“旧拓本”居奇赢利,使得原刻明拓本反为其补刻拓本所取而代之。故即便清初金石学家朱彝尊《曝书亭金石文字跋尾》、翁方纲《两汉金石记》等引用、著录《郙阁颂》,竟然俱为申氏补刻拓本,尽管此抑或亦系明代拓本,但价值远在真正明拓原刻本之下可知。而南宋田氏仿刻未经明万历申氏涂壁补刻之稍前旧拓本,仅见于陈奕禧《金石遗文录》提及。

如前所述,《隶释》著录原刻尚存后五行题款,到田氏以开禧拓本仿刻时已佚,故今所见崖面无论原刻还是仿刻、补刻后均无此五行款识。但据《金石萃编》引录清顾蔼吉《隶辨》卷七则曰:“余家有旧拓本无此数行,重刻本有之。”案,顾氏所藏明拓本今归上海博物馆,正文后确无此五行落款。关于其提及附带后五行之重刻本,似为清冯云鹏编著《金石索》卷二之《郙阁颂》,据称系参照《隶释》及《天井山记》(略阳邻境陇南成县东汉建宁年间李翕修道记)落款而来,由此推知清代曾有拼凑款识的翻刻本。另据马子云、施安昌著《碑帖鉴定》载:明申如埙与北京、西安碑估各有刻本。杜白珣《〈郙阁颂摩崖石刻〉补正》亦谓其弆藏缩临旧拓片除右上角有大片剥蚀外,左下角仅蚀一小处,右上角正文外尚有五短行,疑似即此翻刻本。■

(作者系上海博物馆书画部研究员,发表未收录原文注释。)

- 上一个藏品: 破译历史的路障:刘墉丛考

- 下一个藏品: 刘喜海对陈介祺的影响考绎