焦墨千毫皴的技法与审美

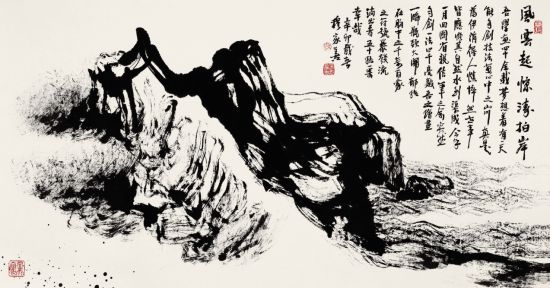

风云起惊涛拍岸(中国画)51cm x 98 cm 2011年 中国美术馆收藏

风云起惊涛拍岸(中国画)51cm x 98 cm 2011年 中国美术馆收藏

李惊涛

画有中西之分、古今之别,不仅因为画家所属国度、民族和时代差异使画种、画风迥异,更因为绘画工具、材质,特别是画法的不同,令审美效应有别。从这个角度也可以说,工具理性也是审美理性。千百年来,无数画家筚路蓝缕,殚精竭虑,试图在画法上有所突破,但真正能够有所创造、贡献新质者寥若晨星。这是问题的一个方面。问题的另一个方面是,以焦墨作画,意味着再也不将墨分五色,再不借颜料七彩,更不重水墨浓淡,实际上等于捐弃了国画技法通衢,走上蹊径,并且试图在进入绘画艺术至境的过程中,与彩墨殊途同归。从这个角度也就不难理解,为什么在中国焦墨画领域,臻于成功的探索者寥若晨星,盖因为焦墨不仅难度高到不胜其寒,还因为武库稀疏,技法不多。

中国焦墨山水画自程邃以降,黄宾虹、张仃、崔振宽、穆家善诸先生各有建树。穆家善以“焦墨千毫皴”进入焦墨山水画领域,获得邵大箴、范迪安、尚辉等先生一致首肯,使这一画法所表征的概念,业已列入中国画技法武库。范迪安先生认为:穆氏“在焦墨用笔上探寻到了创造的契机,那就是他自己创立的‘千毫皴’——将毛笔揉散开来,运笔之际千毫齐发,随性恣意,极大地增加了笔线的丰富性和表现性,既可以顿挫柔转,力透纸背,又可以如若微风拂缕,精致细密。”[①]由此看来,这种以焦墨为介质、笔端千毫绽放、任由画家自由挥洒以造境表意的方法,已经不是单纯的焦墨山水画技法,它同时是画家的个性精神,是审美主体在创造客体时本质力量对象化的过程,应当引起学界思索与探讨。

墨分五色,是国画对传统墨相粗分的产物。久而久之,人们也惯于从五色认知墨性,以“淡轻浓重焦”来界定其色阶变化。这种习惯令人忧虑之处,在于它日渐成为“常识”:一是墨色似乎只有五个层次;二是焦墨是墨色中的极致,表达层次感勉为其难。尽管许多有识之士从学理上并不认同这样的“常识”,但由于实践层面鲜有个案支撑,以故目前高校国画专业基础课程讲授墨相色阶,基本上仍然沿用上述理念。在这个意义上,说中国画墨色理论遭遇了实践瓶颈,也许并不过分。

但是,焦墨不单是墨色,同时还是技法,是筋骨,是肌理,是画家对于自然万象的认知和理解。黄宾虹、张仃、崔振宽、穆家善诸先生,或老草纷披,或焦墨写实,或化重为轻,或千毫写意,都做了积极探索。焦墨常见,皴法固有,为什么“千毫皴”别具意义,有必要溯望穆家善先生艺术生涯的海外背景。穆家善先生旅美17年,是美国亚太艺术研究院院长、蒙哥马利学院中国画教授,在美、法、日与中国大陆和台湾地区,数次举办巡回画展,作品也呈现了明显的阶段性变化。也许拉开与故国的距离,有异质文化作为参照系,更容易看清中国绘画传统质地。他早年曾拜齐白石弟子陈大羽教授为师,是上个世纪“中国新文人画”领军人物,前期作品或追老庄,或取禅意,或表心象,或重构成,都曾为方家称道,引领后侪。中期以表现美国西部大峡谷景象的四条屏为例,堪称力作,是画家以传统技法对线条、设色、构图和笔墨的一次极致表达,舆论更为关注。但是画家反而心绪不宁,做下心结,认为即使传统技法娴熟,笔有出处,依然备受囿限:那不过是中国传统意境镶嵌的异国风光而已,并没充分表现出令他震撼的美国西部大峡谷的壮阔与神韵。2011年初春,穆家善先生年届半百,终获天启,告别了郁积日久的心结,以“焦墨千毫皴”“为中国画添了一法”。

“焦墨千毫皴”是怎样的“一法”,让我们在范迪安先生的描述下透析具体作品。《苍茫化境》之二(水墨纸本,534cm×200cm,2011)为巨幅山水横卷,画面构成堪称惊心动魄:山势奔涌,乱云飞渡,江面上滔滔滚滚,湍溪中水落石出,天际间天低云暗,大自然涵蕴的生命律动,在画家笔下喷薄而出。这便是穆氏新法“焦墨千毫皴”的表现力量。如何解读和认知画家“焦墨千毫皴”的技法价值?《苍茫化境》之一(水墨纸本,98cm×51cm,2011)和《风去起惊涛拍岸》(水墨纸本,98cm×51cm,2011),可视为诠释性标本,因为画家对自己这两幅作品甚为满意;它们充分展示了“焦墨千毫皴”的笔法、神韵与魅力:论墨趣,苍润兼得,刚柔并济;论筋骨,笔走龙蛇,力透纸背;论构成,繁简相应,书画无间;论气韵,轻重逆转,一气呵成。这两幅作品的画面构成,也颇可思谋:画家入笔伊始,墨极浓重,必然在画面上留下壮阔笔迹。如以形苛求,可能差强人意;但若以构成而论,反而极俱神采,浓重墨迹在画面中成为重心甚至焦点,呈现出颇可玩味的书法之美。书耶?画耶?一如激流注入湖泊,长江而入大洋,早已溶融合和,成为一个整体。

那么,“焦墨千毫皴”在表现自然万象时,是否真正具备作为“一法”的功效?将视野中的山峦、河流、植被、风云等抽象为线,对于穆家善先生而言,是一个写意的诗化过程。穆氏以中锋运焦墨,直抵物象肌理,将自然与心象打通,以具体作品彰显了技法的力量。《化境苍穹尽萧瑟》(水墨纸本,98cm×51cm,2011):作雪,如白雪皑皑;作云,如乌云沉沉。《原野小夜曲》(水墨纸本,98cm×51cm,2011),焦墨中锋优势固在,令你想起云南元阳层蛮叠嶂间哈尼梯田壁垒蓄水构成的自然线条;《愿乘长风破万里浪》让你不得不叹服“千毫皴”表现涟滟水波纹理线条时的形神兼备;《优胜美地颂》(水墨纸本,45cm×135cm,2011)更是将“千毫皴”笔力效应彰显无遗:以千毫皴擦岩石,质感几近写实;揉搓沉沉苍云,云阵似有感应。《浩瀚江河出自小溪》(水墨纸本,98cm×51cm,2011)与《山川无言溪自流》(水墨纸本,98cm×51cm,2011)两幅作品,山重水轻之间实现了太极图般的互动,山涌如涛,波澜壮阔;云水多情,傍石生根。由此可见,千毫之刚,作山则壁立千仞,为岩则岩石嶙峋;千毫之柔,为云则云轻,如白絮驭风轻飏,为水则水柔,如处子梳理发丝。画家辛卯岁春变法作画,笔者曾有幸得见。穆氏创作主体画面时,执笔挥洒天地,狂放不羁,其势如虹,如上帝造物,如虎啸龙吟,人笔一体,物我无间;主体画面落成后,画家又细心收拾,或飞鸟,或船帆,游人如蚁,屋舍俨然……

从审美效应角度看待穆家善先生的“焦墨千毫皴”,更能鉴证这一技法所蕴涵的中国美学精神。《苍茫化境》(水墨纸本,68cm×1800cm,2011)堪称鸿篇巨制。那是画家在中国美术馆个展向祖国汇报的扛鼎之作。在长近20米的巨幅纸本上,画家用如椽巨笔,挥洒出延绵纵横、波澜壮阔的中国北方山川。论气象,横空出世,大气磅礴;论气韵,龙马奔腾,浑然一体;论墨趣,千毫万象,笔笔生辉。画家以“焦墨千毫皴”不仅完成了他认知和表达自然的使命,更让观者体会到了犹如上帝造物一般的震撼。画家在“题识”中说:“造境无难,驱毫为艰。学画四十三载始知丹青笔能夺造化功。然读董其昌画论曰:画家当以天地为师,其次山川为师,再次者以古人为师。当画坛或师古不化、或追逐时尚、快枪乱斧挥写之。自康有为、梁启超乃至鲁迅皆推动中国画变法应以西方素描参照学习之,我觉此路难。登高峰,应回到中国精神康庄大道也。”画家这样的思想,既是在国画美学上重振“中国精神”的理念直陈,也是在以“焦墨千毫皴”创造了“丹青笔能夺造化功”之后的自信表达,不能不令学界深思。

如果说程邃的“润含春泽、干裂秋风”体现了焦墨山水画的主要审美特征,那么横向比较,穆家善先生的“焦墨千毫皴”,与黑密厚重的“黑宾虹”不同,与尊重自然的张仃不同,与虚实辩证的崔振宽也不同。穆家善先生的焦墨山水,比如新近作品《胸中块垒千山立》与《高壑清流图》,“物物而不物于物”,将书法用笔运用到神逸地步,山峦涧壑的生命律动,肌理毕现,以写实作写意,令人观之神往。细察“焦墨千毫皴”,已不是焦墨、“千毫”与皴法的叠加,而是一体化新创,是一种系统性技法;在具体运用中,无论中锋、侧锋、逆锋行笔,还是皴、擦、鞭、搓、揉、顿、跺、拂、拖、拉、抹、戗、点、抽……无所不用其极,笔笔姓“穆”,而且有了自己的生命,一种诗性的生命。在《焦墨千毫皴起源》一文中,穆家善先生对于这种系统性技法生成的源头追溯道:皮影、剪纸、汉画像砖、瓷陶器绘画、漆画、芜湖铁画,塞尚等印象派绘画、版画、雕塑、现代装置艺术,乃至家乡菜的黑、咸、辣等,都对他的变法构成过切实影响。画家的夫子自道,既道明了“焦墨千毫皴”的营养坯基,亦涉及了穆氏变法后作品的审美风格。因此,“焦墨千毫皴”对于穆氏本人而言,是其本质力量一次创造性的对象化,具有铅华洗尽、礼见真佛的意味;对于传统技法又添新丁而言,必须承认,“焦墨千毫皴”的确有力地丰富了中国画技法的武库。

- 上一个藏品: 中国艺术寻根之八:《女史箴图》访晋人(图)

- 下一个藏品: 书法进校园亟须克服师资短板