中国艺术寻根之八:《女史箴图》访晋人(图)

——大英博物馆2014年“《女史箴图》特展”观展札记

见证晋人之美的魏晋南北朝或许是中国历史上最让人着迷的时代。尘封多年的晋代顾恺之(传)《女史箴图》今夏再次在伦敦公开亮相,展期虽短,且画作被截成多段。对中国观者而言,除了中国文物流失域外的痛楚,或许也见证着一个重新发现与领略“晋人之美”的时刻。《东方早报·艺术评论》本期特刊出“中国艺术寻根之八:《女史箴图》访晋人”。

顾村言

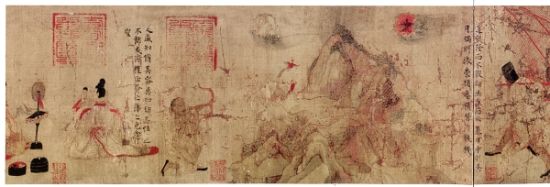

大英博物馆藏东晋顾恺之(传)《女史箴图》(局部)

大英博物馆藏东晋顾恺之(传)《女史箴图》(局部)

大英博物馆藏东晋顾恺之(传)《女史箴图》(局部)

大英博物馆藏东晋顾恺之(传)《女史箴图》(局部)

大英博物馆藏东晋顾恺之(传)《女史箴图》(局部)

大英博物馆藏东晋顾恺之(传)《女史箴图》(局部)

“顾长康画,有苍生来所无。”这是1700多年前东晋风流的主要人物谢安所作的慨叹。

无论书法绘画,抑或诗文歌赋,见证晋人之美的魏晋南北朝或许中国历史上最让人着迷的时代。

甲午之夏,在尘封多年后,伦敦大英博物馆所藏晋代顾恺之(传)《女史箴图》特展(The Admonitions Scroll)终于穿插于大英博物馆“中国绘画集萃:长江行旅”(Gems of Chinese painting: a voyage along the Yangzi River)大展中对外展出,虽展期仅一个多月(从2014年6月4日-7月16日),然而于《女史箴图》意义却极大,一方面是大英博物馆为此特别整修了91号展厅“墨香堂”,用于长期陈列中国古代书画等。100多年前从中国圆明园流失的《女史箴图》从此将一直安放在展厅中央的陈列柜中,且每年都将会公开展出一个月,其余时间则原地避光保存。

颇有意味的是,就在100年前,大英博物馆历史上第一次将其收藏的中国古代绘画公开展览时,正是《女史箴图》第一次公开亮相。对于百年后的这次展出,大英博物馆研究员、策展人史明理称“这可谓是大英博物馆历史性时刻的重演”。

对中国观者而言,除了100多年前被掠夺的耻辱与中国文物流失域外的痛楚,这或许也见证着一个重新发现与领略“晋人之美”的时刻。

宗白华先生在其名著《美学散步》一书记有:“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神史上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代。因此也是最富有艺术精神的一个时代。王羲之父子的字,顾恺之和陆探微的画,戴逵和戴颙的雕塑,嵇康的广陵散(琴曲),曹植、阮籍、陶潜等的诗,郦道元、杨衒之的写景文……无不是光芒万丈,前无古人,奠定了后代文学艺术的根基与趋向。”

陶潜、郦道元的诗文是自己极爱且深受影响的,书画方面,王羲之父子的书法虽并无真迹存世,然而下真迹一等的唐摹本却颇有几件,依然清晰可见其风格与风神所在,但论及顾恺之画,却让人不得不叹——其存画真迹并无一本,然而仅就存世的寥寥数幅画作而言,也依然聚讼纷纷,宋摹本顾恺之《洛神赋图》等曾获一观,然而感觉无论用笔或线条,与“晋人自由心性与潇洒风神”相距实在较远,而惟一近似的就是《女史箴图》了,这一皇皇名迹在大多情况下被认为是顾恺之作品的唐摹本,事实上,即使读其印刷本,再对比考古所见的南北朝壁画漆画,其风神气韵实在是宋摹《洛神赋图》、《斫琴图》等无法相比的。

(一)

因为《女史箴图》上的“顾恺之画”四字,顾恺之也是中外绘画史上有作品可以考证与争论的第一位知名画家。

顾恺之字长康,出身于江东四大望族之一,博学有才气,曾为恒温及殷仲堪参军,即算是军事幕僚之一,工诗赋书法,尤善丹青。时人称之为三绝:画绝、才绝和痴绝。其风神潇洒于《世说新语》或《晋书》中均可见出不少,于千百年后读之依然移人,可见其性情所寄与痴绝感人处:

顾恺之从会稽还,人问山水之美,顾云:“千岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼其上,若云兴霞蔚。”

顾长康画人,或数年不点目睛。人问其故,曰:“四体妍蚩,本无关于妙处;传神写照,正在阿堵中。”

顾长康画裴叔则,颊上益三毛。人问其故,顾曰:“裴楷俊朗有识具,正此是其识具。”看画者寻之,定觉益三毛如有神明,殊胜未安时。

顾长康画谢幼舆在岩石里。人问其所以,顾曰:“谢云:‘一丘一壑,自谓过之。’此子宜置丘壑中。”

顾长康道画:“手挥五弦易,目送归鸿难。”

……

翻开《世说新语》,顾恺之的言语与轶事并不止于此,桓温称其“痴黠各半”,其中有的是真痴,即所谓“人无癖不可交,以其无真情也”,而有的或许是面对世道险恶之下的无奈假痴——比如,面对恒玄的窃画与所谓用以自蔽的柳叶。

在中国绘画史上,顾恺之的地位几乎等同于书法史上的钟繇或王羲之。东晋谢安、恒温等一流人物对顾恺之的称誉自然影响极大,即便其后谢赫称“顾恺之体格精微,笔无妄下,但迹不逮意,声过其实”,但随后的姚最《续画品》立刻为之翻案,评顾恺之曰:“顾公之美,独擅往策,荀、卫、曹、张,方之蔑然,如负日月,似得神明。谢云声过其实,可为于邑。”唐代李嗣真、张怀瓘,均认为顾恺之画为上古极品,张怀瓘对比顾恺之及其弟子辈陆探微、张僧繇有言曰:“象人之美,张得其肉,陆得其骨,顾得其神。神妙无方,以顾为最。”晚唐张彦远在《历代名画记》记有:“或问余以顾、陆、张、吴用笔如何?对曰:‘顾恺之之迹,紧劲联绵,循环趋忽,调格逸易,风趋电疾,意存笔先,画尽意在,所以全神气也’。遍观众画,唯顾生画古贤得其妙理,对之令人终日不倦。凝神遐想,妙悟自然,物我两忘,离形去智。身固可使如槁木,心固可使如死灰,不亦臻于妙理哉?所谓画之道也。顾生首创维摩诘像,有清羸示病之容,隐死忘言之状。陆与张皆效之,终不及矣。”

尽管当下有学者认为历史上顾恺之存在被“神化”的迹象,但可以肯定的是,无论是《世说新语》,抑或《晋书》,绝非凭空杜撰,而无论是谢安、谢赫、姚最、李嗣真抑或张怀瓘、张彦远对顾恺之画作的品鉴,也必然是建立在所见大量高妙顾画的基础之上。

正如在唐代,王羲之真迹尚较多一般,顾恺之画作在彼时仍然是较易见到且可对比判断——唐代《贞观公私画史》一书共收录顾恺之作品17件,《历代名画记》中则收录29件。

历经五代战乱,入宋后,顾恺之画愈加少见,这让人想起顾画被恒玄所窃,顾恺之了无怪色:“妙画通灵,变化而去,亦犹人之登仙。”其实那只是表面的通透,才绝如顾恺之既然拜恒温墓时说出“山崩溟海竭,鱼鸟将何依”的话来,则对恒玄必然是看得清楚的,包括对他身后绘画的评价。他所希望的——或许只是创作时的传神与适性而已,似乎生命中总有不得不画处,甚至,故意留些缺憾,留些痴痴癫癫的传说来,就像其后的米芾与倪云林一般。

而在米芾所处的时代,顾恺之的画作绝大多数已经成了传说——入内府见于《宣和画谱》的托名顾恺之的仅存9件而已。

《女史箴图》最早即记于米芾的《画史》:“《女史箴图》横卷,在刘有方家,人物三十余。以上笔彩生动,髭发秀润。”

到了明代,董其昌则在画禅室随笔中叹道:“古人远矣。曹不兴、吴道子,近世人耳。犹不复见一笔,况顾陆之徒?其可得见之哉。是故论画,当以目见者为准。”董其昌论文人画,以为自王维始:“文人之画,自右丞始,其后董源、巨然、李成、范宽为嫡子,李龙眠、王晋卿、米南宫及虎儿皆从董,倪元镇、吴仲圭皆其正传。”其实若结合中国文人画的特征,再考察顾恺之的生平与所留画作,可以肯定地说,中国文人画绝非始于王维,至少,是可以始于顾恺之的——《庄子》中所记的解衣盘礴的“真画者”当然也可视之文人画者,然而那毕竟只是寓言或传说。

而论及将绘画与书法文章相结合的最早作品,《女史箴图》也是留存至今最早的作品之一。

所谓的“晋人之美”正是那个时代通过各种人物所呈现出的真正中国文化精神,即以本真之心,以真性情追求人生的至真与自由,其渊源既有孔子让弟子各言其志“吾与点也”的平常与蔼然,也是庄子所描绘的“藐姑射仙人,绰约若处子,肌肤若冰雪”的天际真人,如宗白华所言,“汉代的俗儒钻进利禄之途,乡原满天下。魏晋人以狂狷来反抗这乡原的社会,反抗这桎梏性灵的礼教和士大夫阶层的庸俗,向自己的真性情、其血性里掘发人生的真意义、真道德。他们不惜拿自己的生命、地位、名誉来冒犯统治阶级的奸雄假借礼教以维持权位的恶势力。曹操拿‘败伦乱俗,讪诱惑众,大逆不道’的罪名杀孔融。司马昭拿‘无益于今,有败于俗,乱群惑众’的罪名杀嵇康。阮籍佯狂了,刘伶纵酒了,他们内心的痛苦可想而知。这是真性情、真血性和这虚伪的礼法社会不肯妥协的悲壮剧。这是一班在文化衰堕时期替人类冒险争取真实人生道德的殉道者: 其痴尤不可及!”

彼时以“痴绝”名世的顾恺之当然正是其中的代表人物之一。

大英博物馆入口处巨大的玻璃天幕中庭

大英博物馆入口处巨大的玻璃天幕中庭

《女史箴图》卷首展出现场

《女史箴图》卷首展出现场

(二)

甲午初夏,于伦敦盘桓数日,恰逢大英博物馆“《女史箴图》特展”开幕,次日一早便打车来到伦敦新牛津大街之北的大罗素广场。

大英博物馆与中国绝多数国家级与省市级博物馆美术馆一样,实行的是免票制,大门朴素而平实,入目即是颇为宏伟的旧式罗马建筑,进门后一个巨大的玻璃天幕中庭,与博物馆的老建筑相配,看去颇具张力与意趣。

顺脚在一楼著名的埃及文物等展厅走马观花,人头攒动若闹市,也就是新奇而已,到底是人家的东西,共鸣处并不多,真正想看的还是大英博物馆的中国文物。

中国陶瓷、玉器、吉金佛像等在大英博物馆各有专门的展厅,不过相比较国内上海博物馆等,布展实在算不上高明,尤其是陶瓷展厅,层层叠叠,几如步入景德镇的哪家陶瓷杂货铺了。青铜器旁让人意外地展出当代中国民间民俗中的“冥国银行货币”,实在搞不清他们的思路。

《女史箴图》所在的“中国绘画集萃:长江行旅”大展则在最北端的五楼91号展厅,大英博物馆多处张贴有这一展览的海报,所附的作品则是项圣谟的《秋林读书图》——个人以为这幅琐碎的山水作品并不算高明。

经过日韩等文物展厅,再穿过一个名为“德国分裂:巴塞利兹和同代艺术家”(Germany Divided)的展览,便是“中国绘画集萃”大展所在的91号展厅了。

入口处有巨大的展览标牌:“中国绘画集萃:长江行旅”(Gems of Chinese painting: a voyage along the Yangzi River),展览日期从4月3日到8月31日。展览导言开篇便从包括苏州、扬州、杭州、南京等的“江南”概念谈起,称由于扬子江于这片土地贯穿而过,自公元三世纪开始,就成为中国最繁华也是文化生产力最强的地区,文人墨客辈出。

与一楼闹哄哄的埃及文物馆相比,地处博物馆最里面五楼这一展厅的观众寥寥无几,甚至可以清寂来形容——这让自己不由得暗自有些欢喜:中国古代书画馆如果像埃及文物馆那样喧嚣,大概基本等于白看了。而这样的展览如在上海市中心的上海博物馆,估计又得排上几个小时队才能一睹了。

整个展览其实是分两个展室进行,外面的大展室陈列着从宋元时代到晚清的画作,而最里间的小展室则大书“墨香堂”三字,即是《女史箴图》特展所在的展厅。

展厅入口处海报之下是署名“邗江殷湜”的仕女图——有些奇怪何以将这一清代病弱弱的仕女图布置于此一醒目处,不过殷湜的画作过去从未见过,且画家又是邗江人,顿时也让自己亲切起来。画中所绘是一瘦削的年轻女子坐于棋盘边等候她的情人,远方雾霭朦胧,上有题诗:“有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。”

与《女史箴图》相比,这样受到清代萎靡画风影响的画作无论是技法抑或骨里的精神气韵都相距甚远,或许,这也可算作一个无意中的对比,经过元清两代异族的统治,汉人所丢失的到底是什么,从两张画中的对比是可以见出一二的。《女史箴图》内心深处那真正的精神张力与气魄也正是当下国人所要追寻的——而所谓晋人之美,或正在于斯。

遂直奔“墨香堂”,从小在课本上所见的模糊不清的《女史箴图》长卷果然赫然在列。

《女史箴图》是依据西晋张华《女史箴》一文而作,原文十二节,即画有12段,现仅存9段,绢本设色,右首开篇第一段即是挺身赴难的“冯姬婕妤挡熊”护卫汉元帝事,冯婕妤挺身向前,临危而不惧,神情、气势与柔弱的清代仕女全然不可同日而语。而让人意料之外的是,以前读印刷品一些线条笔墨多漫漶不清,而细观原作,没想到墨韵几若新出,真不可思议。冯姬与汉成帝之间的空白处盖有“睿思东阁”大印,据说即是宋徽宗藏印之一,韩滉《五牛图》、孙位《七贤图》均可见出此印。此外,汉元帝身后的前隔水黄綾上,留印较多,如“政和”、“御书”(瓢印)、“宣和”、“御书房鉴藏印”、“乾隆御览之宝”、“项氏子京”等。

第二段绘“班姬拒汉成帝同辇”事,箴文:“班婕有辞,割驩同辇。夫岂不怀?防微虑远!”此图与1960年代山西大同所发现的北魏司马金龙墓木板漆画风致亦有相似之处,包括辇车的设置等,与《女史箴图》细腻生动的笔法不同的是,司马金龙墓漆画相对简单粗疏一些。《女史箴图》箴言两侧各绘一仕女,右侧仕女身材秀颀,呈“S”形,长袖飘逸,衣裙曳地,衣纹及面容皎好,唇极红,面部轮廓线准确生动,飘渺飘逸,袅袅婷婷——真当得起“窈窕”二字。现代傅抱石先生喜绘的“二湘图”或于此取法极多,长袍大袖,宽裙曳地,一种哀而不伤、宁静妩媚的仕女形象极具“晋人之味”——这也可算得上抱石先生抗战时对于家国民族思考后所向往的理想人格。

第三段绘一武士于山边射弩,山间冈峦起伏,日乌玉兔分列两侧,山间有鹿(或羊),有虎坐于山间,与山之比例均不等,远处一对锦鸡(或翠鸟)上下飞翔,回眺绝潼,近树则似影响宋代李伯时《山居图》等,古朴且具装饰性。此图喻张华之句:“道无隆而不杀,物无盛而不衰;日中则昃,月满则微;祟犹尘积,替若骇机。”所说是保持中庸平和的道理。画家对笔下风景的描绘,无疑受到汉代帛画、画像砖的较大影响。

颇有意味的是,十多年前故宫博物院杨新先生参加大英博物馆收藏《女史箴图》百年所举行的研讨会上,曾提交《从山水画法探索《女史箴图》的创作时代》一文,认为《女史箴图》并非顾恺之所绘,而是北魏时的宫廷画家遵北魏孝文帝之命所绘,北魏孝文帝前受其祖母文成文明皇后冯氏专政,后废诛皇后,符合历史背景和需要,故命画家绘女史图以讽谏后宫,而杨新观点的主要依据之一即是此图中第三段锥形的高山,结合东汉古墓中出土的砖雕《盐井》及魏晋南北朝时代的画像砖(石)等,认为顾恺之生活的时代在绘画中尚不能将山水背景与人物活动统一起来,山水与人物比例仍不协调,且山应用一条单一的线来表示。

然而细读杨新之文,其实也仍然只能算作一家之言,且其主观推断过多,说就此即可推翻《女史箴图》与顾恺之的关系,并不能服人——最核心的问题是杨新先生仅仅根据砖雕《盐井》及其他画像砖等的图像中,山水图像的简单,就认为顾恺之笔下的山水也应是单一线条,不应也不会创作出多线条的山水画作,这样的推论并非完全成立。细想,对于会稽山水可以说出“千岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼其上,若云兴霞蔚”这样的话来,在山水画中岂可拘泥于所谓单一线条绘写?况且, 顾恺之的画论《画云台山记》因唐代张彦远《历代名画记》收录而得以保存、流传至今,虽然张彦远叹惜“自古相传脱错,未得妙本勘校”,然而可见顾恺之对山水画的创作是有其独特体会与创造性的,如果拘泥于砖雕之类的山水画创作手法,岂非咄咄怪事?东晋第一流政治与文化人物谢安又岂可发出“顾长康画,有苍生来所无”这样震惊千古画史的话来?!真正的大画家因其发自性情,观察细致,在笔下山水中出现创新并不是什么新鲜事,且艺术创作岂可有遵守某种规定之论,况且中国之大,各种创作形态的多样性必是无法预料的。

而杨新称画中第一段“冯姬婕妤挡熊”暗合北魏孝文帝祖母冯氏专政的故事,虽看似巧合,然而却实在不足为据。

另一个疑问是,杨新先生认为《女史箴图》是北魏宫廷画家所绘,而彼时北方画家笔下一贯真能出现如此细腻精微的笔法吗?以与《女史箴图》最相近的司马金龙漆画而言,其风格的相近处或与司马金龙的身份不无关系,司马金龙是降魏的晋之皇族,其宫廷画家出自南方或师法于南方画家皆有可能,而即便如此,相比较《女史箴图》,其画风的简单与粗疏也是显而易见的。试对照《历代名画记》中所记的:“顾恺之之迹,紧劲连绵,循环超忽,调格逸易,风趋电疾,意存笔先,画尽意在,所以全神气也。”再观《女史箴图》的线条,恰是可以佐证此言的不虚。

相比较而言,方闻先生在其文章中认为《女史箴图》是6世纪后期南朝宫中临摹顾恺之之作的观点倒更让人信服,方先生认为《女史箴图》人物造型的立体感可说是受到张僧繇“凹凸画”立体化的影响,而且又保持了顾恺之用笔“紧劲连绵……笔迹周密”的风格。

无论是杨新先生,抑或方闻先生,所有这些观点,当然未必是定论,却是对宋代以来对《女史箴图》定说的挑战,对顾恺之的研究视野与方法也是一种拓宽。然而,不可否认的是,米芾、董其昌的观点依然是有其立论所在的。至少,《女史箴图》的母本一定是与顾恺之一脉相关的,包括司马金龙漆画,考诸历史与文献,其源头或也与顾恺之画学一脉相关。从这一角度而言,于《女史箴图》寻找晋人画风与文脉所在,其结果必然是不会让人失望的,傅抱石“二湘图”的创作即是一例。

大英博物馆《女史箴图》展出现场

大英博物馆《女史箴图》展出现场

乾隆在《女史箴图》长卷上所绘的兰花

乾隆在《女史箴图》长卷上所绘的兰花

(三)

《女史箴图》第四段一女子揽镜自照,一站立女子为端坐女子梳理长发,箴文“人咸知修其容,莫知饰其性;性之不饰,或愆礼正;斧之藻之,克念作圣”,这与“吾日三省吾身”、“内圣外王”有相通处,从某一角度而言,这也可以说是尽可能保持内心的本色。 第五段画床帏间夫妇相背,箴文“出其言善……同衾以疑”,第六段画夫妇并坐,妾侍围坐,群婴罗膝。第七段画男女二人相向对立,男子对女子举手做相拒之势,箴文“欢不可以渎,宠不可以,专实生慢,爱极则迁……实此之由”,第八段画一女史端坐,有贞静之态,箴文是“静恭自思,荣显所期”;第九段画一女史端立,执彤管而书,身后箴文是“女史司箴,敢告庶姬”,面前有二窈窕女子相伴而行,相视而语,飘逸的裙裾末端则是轻灵的四个字“顾恺之画”。

就个人现场体会而言,末几段绘写最佳也最让人心仪的还是执彤管而书的女史,所谓“女史司箴,敢告庶姬”,自在一种光明磊落与静美娴雅之态。

《女史箴图》画之主体部分并不长,来来回回读过多次,这才到对面展柜——起首是三个大字“彤管芳”,系乾隆所书,也是这一画卷在清宫时的引首部分——原来大英博物馆将好好一手卷《女史箴图》早割裂开来,裱褙成平板式多段进行展示。

“彤管芳”外,依次展出的还包括乾隆画兰图、金章宗女史箴文、项子京跋、乾隆跋。而在靠墙处的另一柜中展示的则是《女史箴图》乾隆时的卷首仿制缂丝包首( 上面原有“顾恺之画女史箴并书迹”墨迹,裱时被去除)、卷末《邹一桂松柏图》(墨色颇佳,画却无生气),均分别截断开,这在中国文物界几乎是不可想象的——这样的展示一方面对画作本身会有破坏作用,另一方面,展示的逻辑来说也相对混乱。十多年前到大英博物馆的一位中国古代书画研究者曾回忆说,由于长期地球引力影响,《女史箴图》当时已出现掉渣现象,后在其建议下改为平放。

对于截成多段裱制的原因,大英博物馆研究员史明理说,这缘起于1914年至1918年间,大英博物馆的纸质与绘画修护师Stanley Littlejohn开始将画作裁成四段,装裱在镶板之上,这种方法源自于日式折屏手法。

其实日本对于中国古代山水画也曾经出现过将之裁成多幅装裱的做法——从某一角度而言,这未知是否象征着对真正中国文化理解的割裂之处?

出现在长卷的乾隆画兰图不过数笔,虽尽力表现出一种幽姿,然而却难掩俗气,画上且有一段小跋:“长夏几余,偶阅顾恺之女史箴图,写幽兰一枝,取其窈窕相同之意云尔。”可以想象乾隆案牍之余赏画且偶然兴起的样子。

后面即是一笔仿赵佶的瘦金体,系酷爱瘦金体的金章宗选抄《女史箴图》原文:“欢不可以渎,宠不可以,专实生慢,爱极则迁……”这当是北宋靖康之耻后,原属徽宗收藏的珍品大多被掠入金人手中。其后经元明清三代民间收藏,又被收入清宫成为乾隆藏品,而在八国联国侵华后,则再次于圆明园被掠夺并永久流失海外。

一幅意在弘扬女德、描绘窈窕唯美与雅正娴静的画卷却先后见证中国历史上两次巨大的浩劫——靖康之耻与圆明园罹难,大概也就《女史箴图》一件了,念之叹之,真欲如右军面对先墓时的慨叹了:“奈何!奈何!”

金章宗跋文后有项子京以小篆题“晋顾恺之小楷书女史箴图神品真迹”。

再后面则是乾隆长跋,书法不同于其常见的软媚,而极富精神:“晋顾恺之喜丹青,自云传神正在阿堵间,是知非深入三昧者不能到。此卷女史箴图流传千数百余年,而神采焕发,意态欲生,非于后人窥测所可涯矣。董香光跋李伯时潇湘图云,列中舍所藏名卷有四,以此为第一,信哉。是图向贮御书房。继得李画蜀江九歌、潇湘诸卷,适符董跋中名卷之数,移置建福宫之静怡轩,颜曰四美,以志秘赏。千古法宝,不期而会,正复不可思议,率记数言,亦为是卷庆剑合也。”

若不观原画,仅读乾隆所言的“流传千数百余年,而神采焕发,意态欲生,非于后人窥测所可涯矣”,或以为就是对自己收藏的浮夸之语,然而面对原作,细读品赏,才知此言不虚,画幅虽剥落与蛀蚀处较多,然而所绘人物皆人面如新,女子额头皆有画纹,衣袂飘飘,一股鲜活的逸气于千载后直欲扑面而来,移人性情,读此图,想起元朝汤垕《画鉴》中所记:“顾恺之画如春蚕吐丝,初见甚平易,且形似时或有失,细视之,六法兼备,有不可以语言文字形容者。曾见《初平叱》、《石图》、《夏禹治水》、《洛神赋》、《小身天王》,其笔意如春云浮空,流水行地,皆出自然。傅染人物容貌以浓色,微加点缀,不求藻饰。”

这些描述让人读来内心深处似乎有什么被撩拨一般,然而却又不得而见,似乎莫名怅惘,真有不可以语言文字形容者,好在执彤管而立的女史仍在,“意态欲生”的《女史箴图》仍在,让人于千载之后依稀可见顾虎头的风致所在。从这一段画评也可以见出,顾恺之画与“初读之甚平易”的陶潜诗文其实是有某种相通之处的。

环墨香堂一周,这才发现《女史箴图》展柜两侧还有两幅唐代菩萨像,一是引路菩萨,一是持钵菩萨,与敦煌壁画有相似处,策展人将二作设置于这一展厅,不知是否更多从中国历史时间的考虑——这两幅作品与“江南行旅”的南方风格或许并没有多少关系。

门外有“江南行旅”大展所属的元明清其他书画,一幅长卷《桃花源景》,显然是沈周的“粗沈”一路,简介文字里却并无“沈周”之名,不知是否存在争议?

柜中的两幅髡残《秋景山水》粗头乱服,不修边幅,却真气扑面,两画均第一次见,画作渴笔湿笔间杂,随意写去,书法灵动丰润,却又全以质朴示人;此外,文徵明《寒林图》、尤求的《葛洪移居图》、高凤翰《东牟古松》等均有可观处,其他画作则草草过眼。

复又进入“墨香堂”,于《女史箴图》前体会其精神气韵,确实是“初读甚平易”,而愈读愈有一种语言所无法描述的魅力,飘飘渺渺,渐行渐远,移人性情。

史明理此前则将之与列奥纳多·达·芬奇的《蒙娜丽莎》相提:“第一眼看上去或许让人失望,和《蒙娜丽莎》一样(越看越有意味所在)。”其实《蒙娜丽莎》晚生《女史箴图》千年左右,两者或是难以同日而语的,而《女史箴图》的飘逸风神更是大多数西方画作所缺失的——就这一点看,反而同样收藏在卢浮宫一个不起眼通道里的另一意大利文艺复兴巨匠波提切利的壁画与之有相通处,那幅破损较多的波提切利壁画《维纳斯和美惠三女神给年轻女孩的礼物(Venus and the Three Graces Offering Gifts to a Young Lady)》多以线条写出,笔触轻灵,整个画面充溢着一种迷离恍惚的气息,其气韵与风神曾让自己流连再三。

想想个中道理,似乎相通处也在于一个大的历史背景,从一个黑暗的时代(汉末政治的昏暗与“万马齐喑”的欧洲中世纪)进入一个发现人、关注人的时代,一个追求个性自由,也即真正发现人文主义精神的时代真正降临,而无论是顾恺之画作、右军夫子的书法以及陶潜、郦道元诗文所凝固的“晋人之美”,还是千年后的欧洲“文艺复兴”诸多巨匠,莫不如此。早慧的汉人这种追求自由与人文的精神与努力其后却又屡屡被异族打断,从五胡乱华,到女真、蒙古的肆虐,再到满清、日寇的侵吞,而在一系列反对异族异说的痛苦时代,却又往往一直诞生极具中国文化之美与人性光辉的作品,从这一点看,真不知这是幸还是不幸?

另一方面,不可否认的是,经过一次次丧乱,近百年(尤其是文革后),那种有着“晋人之美”的中国文化精神却又沦丧到无以复加的地步,以至很多人不知信仰、敬畏、礼义为何物,人本思想更存在巨大的欠缺——从某种角度而言,当下的中国何尝不需要一次真正的文艺复兴?

- 上一个藏品: 穆家善:独创新路画胸中丘壑

- 下一个藏品: 焦墨千毫皴的技法与审美