在台北私人美术馆挖宝

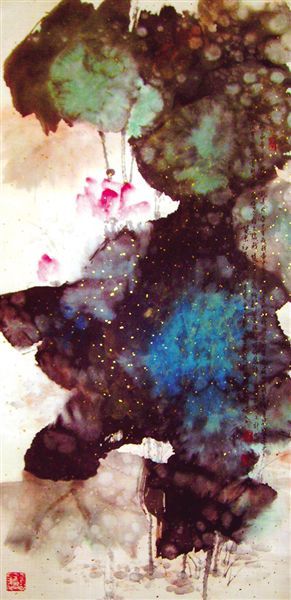

于百龄作 荷花水墨

于百龄作 荷花水墨

张德正作 写意鹿图

张德正作 写意鹿图

在台湾,私人美术馆为数不少,这些美术馆打破了大家对美术馆“高大上”的惯常印象,有的就与住家相邻,像一个环壁列画的大客厅,但却更有个性、亲民,而且深藏传奇与故事。

“我就是一块宝,等待有心人慢慢挖。”在位于台北市著名的士林夜市附近的于百龄美术馆,82岁的画家张德正慢条斯理地说。83岁的画家于百龄笑眯眯地看着他。两位80多岁的画家一位耳聪目明,一位笑容童稚,同样步履矫健。记者先问他们的养生之道,得到的答复是:画画、写字、吃剩饭、学英文。

常吃剩饭,是因为两位老先生都是家里最爱惜一粥一菜的人。张德正早年从江苏句容随部队到台湾,他说:“我一生流浪,不是自己想走,而是被推着走,一路走来看到战乱、生离死别、生灵涂炭,现在觉得一切都好。有何不可,无何亦可。”于百龄从湖南浏阳随部队到台湾,不堪长官打骂开了小差,结果,“离开部队我在台湾一无所有,一个人也不认识,只能住在街上,看到人家餐厅扔食物,我就说不要扔,我拿去喂狗,哪是喂狗啊,我赶紧跑到没人的地方吃掉。但是年轻人又好面子。”于百龄一边说一边学自己狼吞虎咽的样子,并且很是兴奋:“我运气好,没被部队抓到,否则会枪毙的,开小差耶!”说到自己后来投考台湾师范大学艺术系,他说:“我非上这所学校不可,因为不仅不要学费,还有饭吃,有衣穿,这样我就能活下去了。”

为了生存撞进绘画大门,有幸受教于当时渡海到台的一批名家,黄君璧、溥儒、金勤伯都是他的老师。同时,绘画也撞开了他艺术天分的大门,令他对现实的困惑和对美的向往在色彩与线条中得到抒发,生命找到了意义。

1961年师大毕业不久,于百龄的画作得到美术界的关注,特别是日本画坛对他欣赏有加,他应邀到日本创作、办展。回到台湾后,虽然已被称为“国宝级大师”,但他从纯创作转向艺术交流与推广,创办《中国美术杂志》、成立“中国艺术协会”、开办于百龄美术馆。他的美术馆每个月的第二个星期天都有作品欣赏和拍卖,也经常举办讲座和教学活动,十几年来,仅海峡两岸画界的交流活动就举办了200多场。记者到访于百龄美术馆,也是因为《圆梦中华翰墨情·两岸书画艺术名家交流展画集》即将出版。这一大型展览正在于百龄美术馆展出,作品结集出版是展览的延续。

在美术馆采访,于百龄先生兴之所致讲古作画时,张德正先生便是一个安静的听众。这两位老先生性格不同,却被大时代赋予了几乎相同的命运,有一种我们这些后辈难以体会的默契。张德正先生,字逸石,也经历过艰难无望的“小兵”生活,但他没开小差,而是在长官的责骂声中练就了一手不靠尺子画图表的好功夫。考进当时的军校美术系学画时,他又稳又准的线条功夫令老师刮目相看。毕业时与同班同学李奇茂向系主任梁鼎铭辞行,老师的临别赠言是:“靠一根线条打天下去吧。”

在中国文化大学任教、获第一届朱铭文教基金会大师奖,被誉为“国宝级大师”,这些没有满足张德正对线条的探索。他70岁从墨竹、荷花、兰草中跳出来,开始学习西画,因为“昨日的现代,就是今日的传统,今日的现代,就是明日的传统,中国画得变,艺术家也得变,没了热情与活力,就没有了艺术”。看他的画,童稚的笔触、变形的人像、艳丽的色彩、竹间穿插“絮叨”的文字,以中国水墨表现出抽象、现代、神来一笔的意境。“新的东西不是学西方,而是从中国传统里找出来的。年画、剪纸、岩画、彩陶、竹简、汉像砖都是养分,从中长出新枝结出异果才算成功。”

“看起来是胡搞乱搞,如果它有思想,就不是胡搞乱搞。”张德正先生轻描淡写几句话,点透记者对于一些现代画法的迷惑。张先生一幅集歪歪扭扭的符号和简体人形为一体的画,题名:古人如何吃饭。再看才明白那些符号都是甲骨文和石器时代留下来的线条与造型,告诉我们现在的中华美食来源于“石煮法”。我猜这就是先生所追求的创新与思想。这样的画作果真有看头。

这场采访,好似“挖宝”,让我了解到私人美术馆可以有大天地和大作为,也让我听到这两位台北江苏人和台北湖南人的人生故事,让我看到这两位画家的晚年生活是如此的不放弃—对艺术、对人生。夜色里,灰白长发挽成道士髻的张德正先生,以伞代杖,轻快走上捷运的台阶,他还正在学习英文呢;于百龄先生则是抢在变红灯前小跑着过了斑马线,他有画要画,有展要办,有书要出……

(本报台北电)

- 上一个藏品: 天行健陆永卫迎青奥书画展10日亮相

- 下一个藏品: 专访杨致远:艺术让我成为更好的科技界人士