文夏:酒桌故事后看聂危谷的艺术

艺术家聂危谷(左)与文夏

艺术家聂危谷(左)与文夏

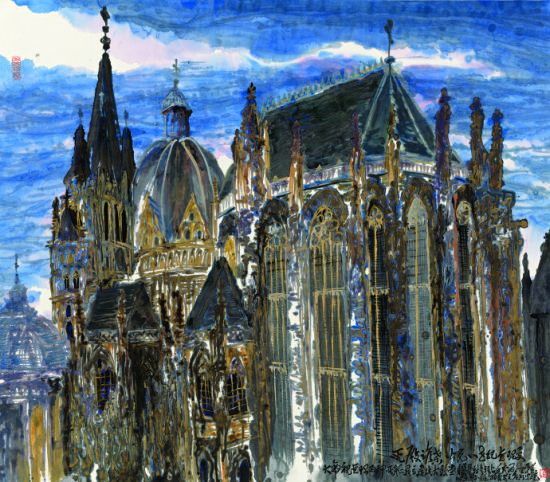

圣殿沧桑,纸本彩墨,97X110cm,2014年

圣殿沧桑,纸本彩墨,97X110cm,2014年

作者:文夏[微博] 环太湖艺术城策展部副主任、新浪收藏专栏作家

南大的校园其实是我曾经极为向往的地方,相较于北京高校如今无法逃避的雾霾笼罩,这里犹如明镜般透亮的天堂,也许正是因为这里的环境身心都感觉舒服极了,倒是差些把拜访聂危谷先生的事给落下,和聂危谷先生的相识可以说是十分碰巧的,九三学社江苏画院里有我在拍卖公司工作时的老朋友,去看他的同时便也随性看了那儿展出的作品,其中有一批作品是引起我关注了的,那便是聂危谷先生对建筑如寺庙、教堂等的表现。第一眼看我是不喜欢的,随着展厅径直走了一圈,越看越是有一种奇怪的感觉,原本让我感受到色彩和构图都很压抑的画面似乎想要诉说些什么,但这些是我听不到的,而在这之后我倒是坐下喝了口茶冷静了会,才向朋友问起了这位艺术家,书画界如今是新水墨或者当代水墨的时代,画得大胆的人其实不少,但是这是我第一个看到色彩、构图以及内容都如此大胆的画家,这萌生了我希望结识这位画家的心思,这便也有了这次的拜访。

不抽烟喝酒少 创作时很清醒

想来这次会面也是匆忙的,只倒是和聂先生带着他那几个研究生一同吃了个饭,饭桌上谈话或许比在工作室能够聊得更随性也更自然,那么也就自然能把他看得更清楚。这之前我只看了照片还没见过他本人,直到与他见面才发现他太好认了,回家后我仔细思考原因,感觉估摸着是他给人一种相处过程中不一样的特殊罢,脸上总是挂着淡淡笑容的他十分健谈,第一眼见面时,我脑中就蹦出一个词——学者,其实在我的生活经历中有不少前辈都给我这种感觉,这些人衣着往往都十分朴素,而交谈起来却精神十足且在表达过程中给人一种非同一般的自信心。其实我知道聂危谷是通过他的展览上的作品,而了解他其实是通过他的学术,作为研究生导师的他其实是将学术研究作为一个重要的标准来要求自己的,艺术创作或许倒是自由的了。他是一位真正脱离于大众认知的画家,其实对于生活,他看得很透彻,一个不抽烟的艺术家偶尔和朋友喝顿酒,要在我看来这样的艺术家生活实在是乏味的很。其实在我看来一个艺术家最终的艺术作品是什么样子和他的生活有关系,但这却不是必然的,艺术的精彩或许就在于你没法用因果来推导一个艺术家最后会画出什么来,有时灵感和机缘可能只是一瞬间却陪伴着一个人的一辈子。

要表达古代金碧辉煌的这种东西,工笔不行,写意不行,聂危谷的这种方法却显得恰到好处。有一次,何家英想买他的作品,聂危谷却让他给自己的作品一个评价,何家英最后为他写了篇名为《跳跃在宣纸上的华尔兹》的评论,对于一个艺术家而言真正了解自己艺术创作的人,那就如高山流水觅知音一般,是需要去用艺术相交的,倒是免去了那些铜臭。

“哈哈,毕加索”

饭桌上,聂先生倒是很自在地跟我聊天下酒,吃得倒是少了。或许是聊到自己的作品,自然精神也就来了的缘故吧。他谈到自己如今的风格好似可以下一斤酒了,这风格想来也不是一下子就出来的,聂先生交代了一个十年的阶段。十年前,他的作品强调用线,而其他实验水墨画家则多强调的是肌理和面。聂危谷强调肌理是通过泼墨、反吸的方法产生的肌理,相对比较自然。相较而言他更为强调用线,他曾参加过一个中国画画世界的活动,每年都会到一些国家去走走,时间不长,也就20天左右。他说当时也没有特地要画建筑,一开始其实是在尝试采用泼彩来表现建筑,有点像他的荷塘系列,他说:“这尝试不成功”。最后,他终于找到了一个方法,我喜欢和聂先生聊天的原因其中有一点,便是所有的事背后都夹杂着件他的旧事,让我听得很有趣。那方法的得出很是偶尔,那一天他在纸上乱涂,而且是非常愤怒的在纸上乱涂,涂了一半的时候,觉得还可以,然后开始控制一点,加了点理性因素,结果成就了一幅不错的作品——《巴西狂想曲》,后来又画了一张《巴西本笃会修道院》,在这两张画里是有用线,但是不是特别强调用线,所以算是比较有激情的水粉画转变成激情发挥的一种书写,处于转变的中间阶段,之后就转变成用线了。

聂危谷先生谈创作时语调会是很温和的,然而用词却不软弱,“线的强调跟我梵高系列是有很大关系的,因为我整个梵高系列都是用线的,非常富有爆发力的一种线条。也就是把梵高系列的放射状的线解构掉了,但有种节奏和规律在其中。就算后来我往抽象上转,一直强调用线。所以,建筑上我也强调了用线,因为建筑本来是规律性的东西。我当时书法不太好,我觉得我的线是书法尤其其中狂草线条的一种发挥,所以我开始练书法,草书练得不错,既规范又有情绪的表达。关于色彩,是我开始画荷塘系列,我做现代水墨的时候,同时开始画彩墨。我家附近有个荷塘,画的时候受到印象派的影响,可以融入色彩,无障碍使用各种色彩,就这么锻炼出了色彩的运用,手法的确定就是前面说的有意画坏”。

范宝文曾经对聂危谷的探索有一种打趣的态度,那时一见着聂先生画画他便会说:“哈哈,毕加索”。聂先生在说这段事给我听时,我仿佛感受到了那一声“哈哈”里所包含的特别的意味,水墨也许是从“哈哈”开始探索的罢,一步一步地往外围探索,从中国传统中走到另外一个世界,去寻找其形式本身的道路。

其实我很少听到一个艺术家把自己的创作从方法到思想和源头上都理得这么清楚,以致于我发现我有一种对聂先生作品解读的范式化,但是我抛开这段话再去探索聂危谷先生的作品,却又难免要回到这番话中来,这或许就是艺术家和观者交流到透彻的一种互通的状态了。

文夏于南大

- 上一个藏品: 首届陆俨少奖中国画展征稿

- 下一个藏品: 民国岭南名士黄詠雩天蠁楼旧藏文物将亮相拍场