唐杜牧《张好好诗》墨迹的近世命运

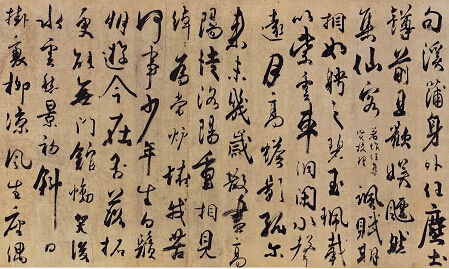

杜牧《张好好诗》(局部)

杜牧《张好好诗》(局部)

陈麦青

清宫旧藏、著录于《石渠宝笈》初编的晚唐诗人杜牧《张好好诗》墨迹,是传世中国书法名作中堪称国宝的难得珍品之一。民国间此卷被清室废帝溥仪辗转携往东北伪满洲国“宫内”,抗战胜利前夕,因日寇及伪满溃败之乱,始散落民间。至上世纪五十年代中,由张伯驹先生捐出,重归北京故宫博物院。其间虽只短短十数年,然此中曲折,似颇有可说者。

清宫旧藏、著录于《石渠宝笈》初编的晚唐著名诗人杜牧《张好好诗》墨迹,是传世中国历代书法名作中堪称国宝的难得珍品之一,正如张伯驹先生《丛碧书画录》所评:“樊川真迹载《宣和书谱》,只有此帖。为右军正宗,五代以前、明皇以后之中唐书体,而赠好好诗与杜秋娘歌久已脍炙人口,尤为可贵。”民国间此卷被清室废帝溥仪辗转携往东北伪满洲国“宫内”,抗战胜利前夕,因日寇及伪满溃败之乱,始散落民间。至上世纪五十年代中,由张伯驹先生捐出,重归北京故宫博物院。其间虽只短短十数年,然此中曲折,似颇有可说者,因就平日所见各家相关之记,概述其始末大略,或亦可聊备艺林掌故。

一

曾亲历、主事并毕生关注故宫散佚书画追寻的杨仁恺先生,在其《国宝沉浮录——故宫散佚书画见闻考略》(上海人民美术出版社1991年8月初版,辽海出版社1999年7月增订本,上海古籍出版社2007年3月再增补彩图典藏版)一书中记:“一九三二年,溥仪到了长春,在伪满洲国康德元年或大同二年,由日本关东军司令部中将参谋吉冈安直将放存天津静园的法书名画、宋元善本、珠宝玉翠约七十箱,运至长春伪宫内,由刘振瀛负责看管。装书画木箱存放在伪宫东院图书楼楼下东间,即所谓的小白楼,书画册子和挂轴亦同放在一起;小金库十八个则存于内廷缉熙楼客厅,内有六匣装汉玉计一百余件,余则为古玩金饰。”至“一九四五年八月十日,日本关东军司令小田乙三宣布伪满国都迁移通化,溥仪十三日从长春逃到通化大栗子沟,十七日乘一架小型军用机企图逃往日本,过沈阳为我人民解放军和苏军所俘,随身携逃的法书名画和一批珠宝玉翠,则先后由人民部队上缴,归东北人民银行代为保管”。而“原藏于长春伪宫小白楼的历代法书名画,在很短时间内,经过值勤‘国兵’的一番争夺洗劫,剩下满楼空箱空匣,和散落在各个角落的花绫包袱,凌乱之景,无法言喻”。这些抢得书画宝贝的“国兵”们,“有的人家在吉林、辽宁、热河等省,尚未获得解放的地区,大都把劫来之画携回家乡,秘密保藏起来,有的家在黑龙江的,当时全省已经解放,‘国兵’们并不了解有关政策,大多暂时在外乡作客,存在观望态度,以所掠国宝求售,过着舒适的流寓生活;最具有利条件的,就是长春(即伪京)的‘国兵’,他们直接将所掠获的物品转移到自己家里。凭借市面的行情,做一番交易,大获其利。甚而通过在一起抢夺时彼此了解的有利条件,从中作起贩卖伪宫佚出书画的生意。”更令人发指的是,其中还有为掩人耳目或害怕追查,将国宝书画埋入地下,甚至烧毁灭迹者。杜牧《张好好诗》卷即惨遭“国兵”王学安埋藏之荼毒,杨仁恺先生书中记其事曰:

此人之所以下此毒手,出于上面的严峻形势,他把一批唐宋国宝埋入地中,外边风声转缓之后,再从地下挖出来。由于地下潮湿,腐蚀现象极为严重,纸本书画尚可挽救,因为埋下去的时间不长,侵蚀性通过装裱冲洗,大体还能修复;至于绢素本,大都脆断,并已脱裱,而画面上所施色彩,更无法使之复原,即是巧夺天工之高手,也无法挽救……《宣和书谱》著录的唐代大诗人杜牧之自书《张好好诗》……是一件流传有绪的剧迹……南宋时为奸相贾秋壑所窃据,入元归大鉴藏家张晏所有,明时由董其昌庋藏,并刻入《戏鸿堂帖》中,清初则为真定相国梁清标珍秘,随后进入清内府,再经历次波折,埋入土中,挖出时已经满纸霉点,有的地方业已碎破不全。至于原来的宣和装潢,竟面目全非了。幸好此卷为唐制白麻纸本,抗腐蚀的麻纤维性能还可以,没有全部霉坏,毕竟纸质已经变化,墨色灰暗,甚而剥落,使原作的神采大为减退,再高技巧的裱画师,对此种原质上的损伤,束手无策,只能从表面上下功夫补救,已不能使之重放异彩了……埋后的《张好好诗》虽经名鉴藏家请高手抢救,然原(元)气已伤,与未埋前的保存状况相较,大有逊色。

当然,早在清初顾复的《平生壮观》中,就已记此卷“后纸糜烂,两句字不可读”,虽顾氏有“何伤全体”之说,可知其状况应该还算可以,但两百多年后再遭土埋,则其损伤,肯定更甚;而与此卷同时被埋的传为唐玄宗颁赐毛应佺《恤狱诏》,《平生壮观》著录为白纸,并未言其有损,所以杨仁恺先生记其“书心的破损虽较《张好好诗》卷略好,而装裱已经脱落”,也许亦与之有关。

劫后幸存的《张好好诗》卷流入市场,为收藏大家张伯驹先生购得,张氏所编《春游琐谈》卷一有其所撰《杜牧之赠张好好诗卷》一文,谓:“卷于庚寅年经琉璃厂论文斋靳伯声之弟在东北收到,持来北京。秦仲文兄告于余,谓在惠孝同兄手,不使余知,因余知之必收也。余因问孝同,彼竟未留,已为靳持去上海矣。余急托马保山君追寻此卷。未一月卷回,余以五千数百金收之,为之狂喜。每夜眠置枕旁,如此数日,始藏贮箧中。”庚寅为1950年,靳伯声是琉璃厂书画商中精干且具眼力魄力者,当年故宫散佚书画中剧迹如唐孙位《高逸图》、宋徽宗《柳雁芦鸦图》、范仲淹《道服赞》等,多经其手。秦仲文(1896-1974)名裕,著名书画家,尤工山水,曾任教于北平大学艺术学院、京华美术学院、北平国立艺术专科学校。惠孝同(1902-1979)名均,号柘湖,满族。早年参加湖社学会,任理事。擅山水,精鉴赏,北宋王诜(晋卿)《渔村小雪图》卷,曾为其购藏。而马保山即琉璃厂墨宝斋书画古玩商马宝山,曾与靳伯声等一起往东北收购故宫流散书画。其为张伯驹先生洽购的名迹中最著名者,即展子虔《游春图》卷。其晚年结集出版的《书画碑帖见闻录》(北京燕山出版社1997年4月)一书中,有《小白楼流出书画争购琐记》,忆当年为张伯驹先生购《张好好诗》卷之细节,更详尽生动:

杜牧书《张好好诗》是唐代书法中最重要的墨宝之一……是一件历代流传有绪的国宝。末代皇帝溥仪携往长春,小白楼事件中被伪军王学安抢出埋入地下,见登报收购后挖了出来,售与天津古玩商靳云卿。后来张伯驹想购买是卷,托我助成其事。靳云卿是靳伯生的二弟,我和他没有来往。此时靳伯生没在北京,我便去找靳伯生之妻金玉梅商谈,金说:“此卷现在我手,你拿去给办吧。价至少四十两黄金。”张伯驹看后说:“解放后不准黄金买卖,已有公告颁布,买卖应用人民币计算。”就这样,我往返与商多次,未能成交。这天我又去靳伯生家和金玉梅解释,黄金买卖是严重违法行为,我们不能做违法之事。这时靳云卿突然从里屋蹿出,双手掐住我的喉咙,大声吼道:“你今天不给黄金我就要你的命!”金玉梅见状,吓得忙去解救,连声说“给你黄金”,靳云卿这才放手。我猛然受此欺侮,精神有些恍惚,乃将经过告知张伯驹,张立即同我去找靳云卿理论。靳云卿躲藏起来未敢见面,只有金玉梅出面,应允按照法定人民币办理成交。张伯驹叫我去法院告发靳云卿的野蛮行为,经金玉梅再三请求,叫靳云卿在恩成居饭店向我赔礼道歉了事。

二

其实,在张伯驹先生购得之前,张大千先生弟子、同好古代书画的藏书家常熟曹大铁先生,也曾在琉璃厂获见《张好好诗》卷,其《梓人韵语》(南京出版社1993年7月)所收《念奴娇·观杜牧之赠歌妓张好好诗书卷真迹》一词后,有注语:“六月上旬,偶过来薰阁书店,主人陈济川出示此卷,出热河行宫,亦长春劫灰外物也。曾见之《戏鸿堂法帖》中,不意尚在人间,真墨林瑰宝也。即欲求购。云系一贾客寄存,不可。即晚,以所见语葱玉。后此三日间,余偕葱玉同往求观,终不得再见。怀此剧迹,历久不释,遂谱此解。”其词曰:“书林邂逅,识杜郎俊爽,笔精诗逸。好好音容如在眼,依约蕙心纨质。宛转尊前,轻盈掌上,弦管长安陌。沈郎腰瘦,无多消受声色。惊心洛下东城,当炉小语,娇诉辛酸历。底事少年生白髭,吏墨政荒忧戚。徒散高阳,歌残金缕,门馆悲凉忆。感时溅泪,泪痕千载还湿。”葱玉即曹氏挚友、著名书画鉴藏大家张珩先生,此时已由文化部文物局局长郑振铎(西谛)先生点名推荐,自沪赴京,任文物局文物处副处长。而其与曹氏数往求观不得一见之《张好好诗》卷,好像没过多久,就在他那里有了下落,故《马衡日记》(紫禁城出版社2006年3月)1950年6月21日记:“下午,至葱玉处看杜牧《张好好诗》,乃溥仪赏溥杰物,应由故宫收购,而西谛谓字卷可以不收,奇哉。”但最后故宫博物院还是未收,张葱玉先生也力不从心,却又不能忘怀,遂于1960年国庆后一日,在其《木雁斋书画鉴赏笔记》(文物出版社2000年12月)中《杜牧张好好诗卷》条下,写下了这样的回忆:“琉璃厂估人得之,秘不示人。予北来后,间以示予。摩挲爱玩,不能释手。然力不可置,乃介伯驹以黄金五十两收之。”

除《张好好诗》卷之外,《马衡日记》中还颇记当时有关方面为收回故宫流散书画所作的种种努力,如北宋王诜《渔村小雪图》卷:

(1950年)三月九日,晚,文物局宴刘肃曾(虢盘主人)于同和居,马夷初、沈雁冰、丁巽甫皆在座。沈部长出示陆志韦书,谓王晋卿《渔村晓雪图》卷有稍纵即逝之危险。价不出黄金四十两,彼愿借款买下,政府能于三五年内收回,彼当效劳,意殊可感。马济川允送来一阅,明日当函催之。

(1950年)三月十日,函马济川,索阅王晋卿《渔村晓雪图》卷。

(1950年)三月十八日,诣于思泊,托致王晋卿《渔村晓雪图》卷。

陆志韦(1894-1970),语言学家、诗人,曾任燕京大学校长。沈部长即文化部长沈雁冰(茅盾,1896-1981),于思泊为古文字学家、历史学家于省吾(1896-1984)。马济川一名马霁川,琉璃厂玉池房老板,是较早往东北搜罗故宫散佚书画并转手倒卖获利颇丰者,其中包括最终以黄金二百二十两售予张伯驹的那件展子虔《游春图》卷。但《渔村小雪图》卷结果还是由惠孝同购得,后来才归故宫,杨仁恺先生《国宝沉浮录》中因记:“王诜《渔村小雪图》,《石渠宝笈》初编著录,真迹。长春李植甫、天津靳蕴清售与北京画家惠孝同,后价让故宫博物院藏。”当然,也有经国家领导及有关部门特别关注,不惜重金,千方百计购归者,其中最为人熟知的,便是原清宫“三希堂”中的“二希”:东晋王珣《伯远帖》和王献之《中秋帖》。《马衡日记》1951年10月25日至12月5日,几乎逐日详记此事动态经过,当是十分难得的第一手资料。

张伯驹先生既获《张好好诗》卷,“有《扬州慢》一词题于后,云:‘《秋碧》传真,《戏鸿》留影,黛螺写出温柔。喜珊瑚网得,算筑屋难酬。早惊见,人间尤物,洛阳重遇,遮面还羞。等天涯迟暮,琵琶湓浦江头。盛元法曲,记当时,诗酒狂游。想落魄江湖,三生薄幸,一段风流。我亦五陵年少,如今是,青楼梦醒。奈腰缠输尽,空思骑鹤扬州。’”词中“奈腰缠输尽”一句,也许多少透露出一些张氏自己当年的境况。几年之后,此卷便连同陆机《平复帖》、范仲淹《道服赞》等一起,捐入公库。历尽沧桑的国宝剧迹,终于有了似乎是前缘注定的归宿。而有关部门颁发的奖金,则被主人用来购买了国家为经济建设发行的公债,唯独留下了那张文化部的“褒奖状”:

张伯驹、潘素先生将所藏晋陆机《平复帖》卷、唐杜牧之《张好好诗》卷、宋范仲淹《道服赞》卷、蔡襄自书诗册、黄庭坚草书卷等珍贵法书共八件,捐献国家,化私为公,足资楷式,特予褒扬。部长沈雁冰,一九五六年七月。■

- 上一个藏品: 中国书画:丝绸之路日迹簿

- 下一个藏品: 朱耷松鹿图辩伪