林风眠弥留之际写下我要回家

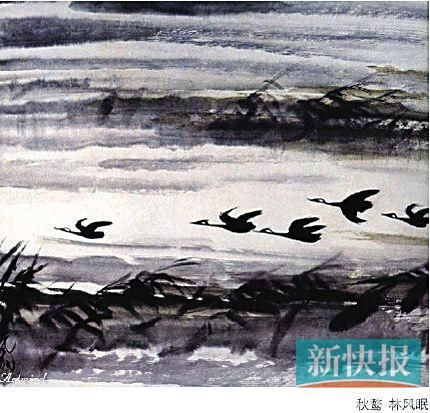

林风眠 秋鹜

林风眠 秋鹜

林风眠 《渔妇》 彩墨画

林风眠 《渔妇》 彩墨画

林风眠与吴冠中

林风眠与吴冠中

简介

林风眠 (1900年11月~1991年8月),画家、艺术教育家、国立艺术学院(现更名为“中国美术学院”)首任院长。林风眠出生于广东梅州市梅江区西阳白宫镇阁公岭村。

1991年8月12日,林风眠在走过几乎与世纪同龄的漫长人生道路之后,在生命的弥留之际,请护士拿来纸和笔,颤抖地写下了“我要回家”。而自他19岁离开梅州之后,就再也没有回到过家。

在飘摇风雨中,他远赴法国深造,饱受西画浸润。在他26的时候,受蔡元培盛邀出任国立北平艺术专科学校(中央美术学院前身)校长。三年之后,再受蔡元培赏识与提携,赴杭州主持筹办国立艺术学院(中国美术学院前身)并任院长,化育了天下英才。

仅仅就美术教育这一项,便足以奠定林风眠在中国现代美术史的崇高地位。

艺术轨迹

●1919年7月 作为第六批留法勤工俭学的学生,前往法国留学。

●1921年 进入法国第戎国立高等艺术学院学习,后又转入巴黎国立高等美术学院就读。

●1924年5月 才华在法国展览上被蔡元培先生发现。

●1925年 回国后出任国立北平艺术专科学校校长兼教授。

●1928年 再受蔡元培之邀出任国立艺术学院首任院长。

●1929年 参加民国时期第一届全国美展,并任评选委员。

●1937年4月 参加第二届全国美展。在香港大学举办林风眠个人画展,展出作品百余幅。

●1946年 在杭州艺专任教,常与傅雷、赵无极等人来往。

●1977年 林风眠被获准出国探亲,并从此移居香港,直至逝世。

交往轶事

林风眠和傅雷

两个性格孤僻、甘于寂寞的人,聚在一起就有说不完的话题,傅雷先生生前和林风眠有约,要为林风眠做传,而且作了相当深入的交谈。但时代不让他们实现约定,这不能不说是历史的遗憾。

1972年,古稀老人林风眠从狱中拖着千疮百孔的身躯回家了,当他得知老友傅雷连同夫人朱梅馥不堪蒙冤早已双双离世时,他噙着泪水说:“他一个自尊自爱的人,是受不了这种侮辱的。”

自由谈

广东艺术家为什么要走出去?

■蔡涛

(广州美术学院艺术学研究所副研究员)

谈论林风眠和岭南故土的关系,需要把他放在一个大的历史背景下,那就是近代以来全球化背景下中国艺术形成的新格局。这个新格局的形成,首先要归功于开风气之先的早期留日艺术家,尤其是“二高一陈”(高剑父、高奇峰、陈树人)。

高剑父并未将艺术理想局限于家乡一隅

“二高一陈”游学日本之后,以革新的眼光来看待西洋、东洋的近代艺术的可取之处,尤其是取法于日本画的改革方案,来重新评价绘画的可能性,展望“新国画”的前景。他们开创的“折衷”古今东西的方法,成就了当今画坛的基本生态。

更晚一辈的艺术家,比如在美术教育领域占据显赫位置的徐悲鸿、林风眠,可以说都是承继了这一开放性的格局,当然,徐、林二人,一个强调古典路线,一个强调现代主义,他们导引出了很不一样的发展中国现代艺术的思路。此外,粤籍艺术家中还有谭华牧、关良、丁衍庸、司徒乔、符罗飞、黄新波、赖少其等人,都是亟待重新评价的、在乡土文化、传统文化和西方现代文化之间探索出路的艺术大家,他们的作品值得我们细读、深读。

翻阅整部中国近现代美术史,走出去的广东艺术家起到了非常关键的作用,他们参与了一个影响至今的启蒙和实验性阶段。他们在艺术上强调改良、变革,这也同步于整个国家现代化的主潮。岭南画派的主将如高剑父、陈树人,都曾是那个年代缔造“新中国”的理想主义者,艺术是他们实现政治理想、推动社会进步的一个重要途径。所以,今天我们用“岭南”或“岭南派”诸类概念去讲述这段历史,容易窄化他们当年的诉求和思想。事实上,高剑父并未将自己的艺术理想局限于家乡一隅,当时他们比较认同的概念是“新国画”或“折衷派”等。

艺术家走出去建立起广东与世界的关系

这批艺术家走出“岭南”,去往东洋,或者去往西洋留学,他们看到的是浩浩荡荡的现代文明,而艺术在这个大潮中参与了现代社会、民族国家和新国民的精神构造。现代艺术强调的是个人的创造力和感性的觉醒,不再局限于以往书斋中的文人理想和趣味,也很难再囿于一国一地之文化传统。所以,这批出身岭南的艺术家走了出去,远不止是建立起与北京或上海的关系,而是广东与世界的关系,是近代中国知识分子融入现代文明的一个新格局。

广东之所以能在近现代有比较多这类开风气的人物,源于特殊的地理位置与文化风气。和内地相比,粤人与世界打交道经验丰富,华侨人脉遍布全球,所谓”开眼看世界“,自然得很。从晚清到现在一百年过去了,这一独有的优势已经不复存在,沿海乃至内陆的不少省市早已向世界开放。开放区域越多,区域中心越多,当然是时代之幸。

风水轮流转,一百年前,高剑父留日、林风眠留法的时候,还无法想象今天的北京会成为东亚乃至全球当代艺术的中心城市。但是,重新回顾百年前粤籍艺术家参与营造的新艺术格局,他们曾经冲破成见,奋力实践的一种开放性思维,今天看起来,仍然是一段了不起的精神历程,我们应该意识到这笔丰厚遗产的价值所在。

这些年,很多在广东本土成长起来的艺术家或批评家、策展人陆续走出去,这很正常,就像东北人张巍、浙江人胡昉在广州闹市区建了一个全球知名的维他命空间一样正常。

赖少其晚年很难辨清中法与西法

本周六在广东美术馆开幕的赖少其百年展,特别推荐大家去看一幅画,赖老实施“丙寅变法”后于1986年绘制的,题目叫《剑叶洒金花与黄虾花》,画面上赖老题了一段跋语:“一九八六年十二月于羊石斋。赖少其写生。余于丙寅归故里,住羊石斋中,吸收中画与西画之长,实行变法,既不似中画,也非西画,姑称为中国人所作之画可也。”赖老青年时期就走出去了,虽然没有出过洋,人生的厚度、见识的宽度却是少有人可以比的,晚年回到家乡,欣逢改革开放,思想解放,对于自己最钟情的艺术,他要说心里话。

这段话虽然有点隐晦,但是耐人寻味。他说,我画的不叫中国画,也不叫西洋画,也不知道该怎么称呼才好。犹豫再三,他说,这叫中国人所作之画吧。赖老晚年绘画走向化境,很难辨清中法、西法,1986年的这幅返乡之作已经做了注解,赖老早有寄托。

1941年,抗战期间高剑父写了一篇文章《我之艺术观》,他讲道:“我之艺术思想、手段,不是要打倒古人,推翻古人,消灭古人,是欲取古人之长,舍古人之短,所谓师长舍短,弃其不合现代的、不合理的东西,是以历史的遗传和世界现代学术合一之研究,更吸收各国古今绘画之特长,作为自己之营养,使成为自己之血肉,造成我国现代绘画之新生命。”

这就是一百年前的粤籍艺术家走出去之后,留给后人的一个认识格局。

- 上一个藏品: 嘉德在线推出慈善书画艺术作品展:传承雷锋精神

- 下一个藏品: 从段俊平作品谈书法:写意抒怀传承国学精魂