国画家卢禹舜:来自北国的拓疆者

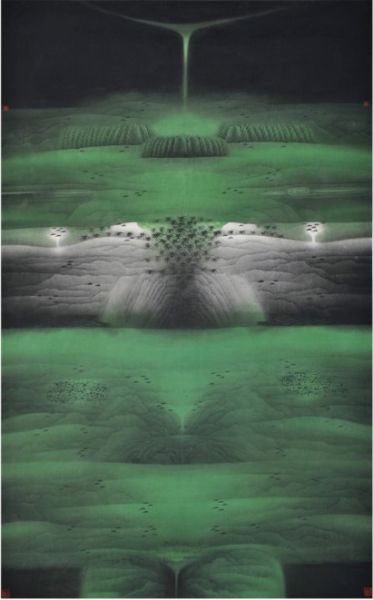

卢禹舜画作

卢禹舜画作

文/本刊记者 杨艳丽

“开拓”于当下的意义是不言而喻的,无论是学术界还是艺术界,失掉了开拓精神无异于放弃了民族的进步,作为艺术家的卢禹舜并不似普通的艺术家时时将开拓挂在嘴边,而是永远俯身看着脚下即将“开垦”的处女地。

笔者将与您一同走进中国国家画院常务副院长卢禹舜的书画世界,去亲历他的开拓之旅,并一同分享他拓疆后的甘苦。

“静观”、“坐究”与玄远通幽——拓疆系列之《静观八荒》

卢禹舜在画坛奠定开拓新格局的地位是《静观八荒》系列,一经展出便受到学术界的瞩目,特别是他于“静观”、“坐究”进而“悟道”的诠释方式,其作品对“澄怀味像”等标志山水画最高审美标准的探索,已得到学界的全面而深入的阐述,笔者不想一一赘述,而是尝试从卢禹舜最主要的表现手段即“以线造型”、“以染造境”来诠释他的开拓之功。

中国画诞生的原始状态便是以线造型,“线”的表现力与穿透力更是丰富多样,从某种意义而言,以线造型就是高古、质朴、简洁的象征,是真正的“以一当十”。卢禹舜选择了“线”这种手段作为他表现物象的利器本身就是一种挑战、一种开拓,同时更是一种承传。他对线条的使用悠长而劲健,并结合了皴染、擦染之法。北国的山川迥异于江南茂盛的植被与中原嶙峋的气质,终年覆盖的积雪与低矮的灌木交相呼应,形成了天然的带状分布,卢禹舜正是体悟到这白山黑水的独特气质而选择了“线性”的表现方式。

假如山水画滥觞于魏晋,成于隋唐,盛于两宋,那么对后世影响最大者,无疑是文人持政的南北宋,其传世作品不啻于百代标程。我们可以找出无数个形容两宋绘画的词语:宽博、厚重、端严、谨饬、格物、入理……惟其能代表真正山水画之精神,彰显人格之魅力,法度之完备。卢禹舜在精神旨归上承接南朝宗炳提出的“澄怀观道”,在气象上直追宋人的雄阔。其实,宋人画论中有一项处理手法曰“大泽”,即是将整个画面喷湿后反复烘染。如天津博物馆藏范宽的《雪景寒林图》、故宫[微博]博物院藏王诜的《渔村小雪图》、上海博物馆藏郭熙的《幽谷图》等等,无不是大泽、烘染的典范,“染”法于宋人已是极为重要的造境手段,而卢禹舜正是将“染法”与“水法”发挥到了一种极致。《林泉高致》中对此有极详尽的描述:“淡墨重叠旋旋而取之谓之‘斡淡’,以锐笔横卧重重而取之谓之‘皴染’,以水墨再三而淋之谓之‘渲’,以水墨滚同而泽之谓之‘刷’,以笔头直往而指之谓之‘捽’,以笔头特下而指之谓之‘擢’……”假如我们细心观察卢禹舜早期的绘画,“斡淡”、“皴染”、“渲”、“刷”、“捽”、“擢”这些宋人常用的造境手法在他的画面中都一一展示出完美的体现。

诗性文化与思古之情——拓疆系列之《精神家园》

假如卢禹舜的《静观八荒》系列作品包容着一种对宇宙观与人类精神归宿的终极关怀,对山水画新格局的全新拓展,那么,《唐人诗意》系列作品是他在漫长的开拓旅程中迈出的另一个坚实的步伐——对当今世人生存状态以及心理归属与安身的另一层面的思考。艺术家的社会属性决定了其作品绝不应该单单是失意后的排解或百无聊赖的遣兴,相反,它包容着人格的塑造、人与自然的和谐与时代变迁的颂扬,但反映的形式可能是悲怆的,可能是隐晦的,更可能是诗性的,卢禹舜正是选择了后者,这是他独特的诠释方式,更是承接了几千年中国文人特有的叙述方式。

中国文化由于地理、人文等因素的特点而产生了与之对应的社会生产方式,进而影响了其意识形态,一直保持着所谓“天人合一”的状态,这种对“天”、对“自然”的依赖也导致了缺乏主体意识以及民族意识形态对理性追求的某种欠缺,但恰恰是“诗性的文化”弥补了上述两方面的缺陷,成为了中国文化价值的根源。谈到诗性文化,我们很自然地会想到一些对应的词汇:感性、自由、非逻辑、意象化、抒情性……卢禹舜的《唐人诗意》或他称之为《精神家园》的系列作品正是对上述诗性文化的思考。

当很多年前第一次品读《唐人诗意》系列作品时,笔者与很多人一样,被画面中所蕴含的丰富意象所吸引,但又很难一时间解读出它们背后所折射出的全部文化内涵,画家进一步为笔者进行了深入地诠释:“取材唐人诗意的山水画,以山、水、树木、烟云、骚人墨客等意象营造一种抒情性极强的山水世界。作品图式中的时空叠加使人物与自然环境的布置也比较随意和自由,并尝试着以一种非逻辑的表现方式构造画面境界。同时,更着意于文化精神的传达,令欣赏者在赏心悦目中,领略人与自然和谐合一的境界”。

当笔者听到画家上面一段阐述时,头脑中一直萦绕着一个概念:超现实主义绘画(对“超现实主义绘画”的理解是:以精致入微的细部写实描绘和可以认识的物体局部为准则,来表现一个完全不同于自然组织与结构的生活环境,把幻想结合在奇特的环境中,以展示画家心中的梦幻。正如西方绘画发展到19世纪后期跨入20世纪以后,艺术家的独立存在价值又一次获得唤醒,使得绘画的主动性更为强烈,有人认为这是西方世界对东方艺术的关注而产生的变化,但合理的解释可能是东西方观念的一种“暗合”,是东西方文化发展到特定阶段的必然趋同)。在笔者的眼中,卢禹舜在观念上的自由恰恰与风靡欧美的超现实主义绘画有着异曲同工的“暗合”。但这种“暗合”并不一定代表着他受到了超现实主义的影响,正如中国的诗词在叙述方式上就存在着类似于西方“蒙太奇”式的特征,可以将貌似毫不相干的事物组织在一个画面中,再如战国的帛画、汉代的画像石无不是将艺术家的想象力发挥到极致。因此,卢禹舜选择唐诗这种载体作为他的表现对象,从立意的根本可能是对和谐家园的向往,并通过自己的画笔去塑造一个个“乌托邦式”、“桃花源式”的理想归宿,作为人们精神引渡的栖息之地;从表现手法上继承了诗词造境上的自由与驰骋;而表现对象正是山水诗、山水画中典型的事物,进而传达一种人与自然和谐的理想境界。另一个值得注意的因素表现在:卢禹舜对古代文化难舍的情愫,他所选择的表现手法绝不是对唐诗意境的物化或图式性的对应,相反,却是处处彰显他对代表着本民族文化精粹的无限眷恋之情。

当笔者梳理一下纷乱的思绪,尝试着走进画家所营造的“精神家园”时,感受到这是一个庞大的审美体系:文人骚客在月下独酌、慨叹人生、俯仰苍穹、对樽、品茗;看到象征着北国故土盛产的蔬果;看到鹤鸣、虎啸、燕飞、莺啼;看到充满青春、富有弹性的人的胴体;看到北国的峻岭与南国的荷塘;看到丛丛的幽篁与潺潺的溪流。这一切啊,都是那么的恬静,那么的浪漫。这种浪漫让人想到了德拉克洛瓦的画,他的画面为了表现画家所需要的愤懑之情,也常常利用猛兽来宣泄着怒不可遏的激情;这种浪漫让人想到了李白的诗,忽而扬手接飞猱,忽而俯身散马蹄,依任想象的驰骋,但又表现得那么的贴切,唯有叹服与神驰。

涵泽异域,幻化写真——拓疆系列之《彼岸理想》

卢禹舜渴求着、撷取着一切人类文明的成果,种种看似大胆的艺术实践却处处透露出一种对自身语言探索的从容,与对中国传统文化所具备的强大包容性的信心。中国的文化历来就不是一种狭隘的民族意识形态,中国人引以为自豪的“佛教”以及绚烂恢弘的敦煌壁画恰恰都是与外来文化融合后的载体,而他更清醒地认识到真正有意义的探索不是“在古人的故纸堆中讨生活”,更不是所谓的“中学为体,西学为用”地移植改造,相反,是将它们有机地融化到自己的语言形式中,更受驭于传统文化的平和、博厚之下。

当笔者问及他为什么以一种全新的方式去诠释域外景致时,卢禹舜是这样描述的:“当踏上欧洲这块土地,真有一种我不是我的感觉,当饱蘸水墨的毛笔与宣纸接触的一瞬间,我突然明白了,是我本人在面对欧洲,并不是水墨这种形式在面对新的题材”,“其实与欧洲、与水墨语言相比,我在这里的角色是最重要的,并且是主角。当我认定我的角色之后,确有如释重负之感,于是大胆于宣纸之上、水墨之中,忘情于欧洲各国了”。

这段文字描述得如此坦诚而真切,假如我们伫立于他的任何一张《彼岸理想》系列作品之前,或许会惊异于那迷离斑斓的色块之间互为构筑的和谐关系;或许会遐想到博纳尔、莫奈、透纳、卡萨马达等大师的遗风,那清透的色调、大块同类色与补色的穿插对比运用都那么的抒情;或许会升腾起对自然的礼赞,想到威廉o巴特勒o叶芝的梦幻气息,想到普希金浪漫的情怀,想到弗罗斯特的质朴细腻;但当你真正沉静下来,总会有一种挥之不去的阴柔冲和之美拂过心间,甚至触碰到最敏感、最让人留恋的中国特有的文化情结,此时,我们已不再斤斤计较于眼前的景致隶属于哪个文化阵营,更无暇去追问他的创造者来自于哪个国度,唯有与它们进行一次痛快的“心印”才能使自己不错过这样澄怀的机遇。

笔者不想用自己匮乏的知识来臆测或框定画家的风格属性,更不想找出古之先贤的名句来无限提升画家的审美境界,也许真正的解读是谛视着眼前的作品,用心去体味。

海纳百川,有容乃大——拓疆系列之《天地大美》

其实,在卢禹舜的“风格三部曲”已经被学界奉为打破山水画新格局的巨大成功之时,他又悄然地酝酿着新的突破——《天地大美》系列。

《天地大美》系列是在2010年前后,画家在继承了《静观八荒》的语言、意境之后,结合了《精神家园》的追求有机地融为一体的新局面、新境界。这一系列更强调了笔墨的书写性,这本身即是一个不小的转变,使人产生一种悠游于洪荒与人世间的畅快,在以勾勒、擦染为主要手段的早期风格样式中融入了更多的皴、点等手法,更为浑融庞备,使观者在理想与现实之间精神相往还。历史上,很多画家的风格面貌会呈现前后的不同分期,虽然同出一人,但都是相对割裂式的、直线式的不可逆性尝试,而能够将前后两种完全不同的风格汇融于一体,对常人而言,这本身就是一件几乎不可能实现的课题,而卢禹舜不但成功了,并且这样的融合恰恰打通了天地间的壁垒,让清冷孤寂的世界有了尘世的呼吸,让喧嚣的人世间平添了静观的归属。

假如我们将《静观八荒》看作是精神世界的引渡,将《唐人诗意》看作是物质世界的释怀,那么《天地大美》就是物质与精神的统一。对于风格的转变画家有着冷静的思考:“精神与物质的统一,应该是山水画创作实践追求的主要旨意,更是审美理想的最佳的寄托方式。所以在创作中一定要紧紧把握住开拓艺术境界与自然造化生机勃勃的契合与交流。表现出山水的宇宙意识。使宇宙的主体、客体源源不绝地沟通、交流,形成宏观的主客体统一的‘大风景、大境界’”。

卢禹舜始终都努力在“完善”中思索着突破,对于如今物欲横流的现实社会,对于那些信奉“一招鲜,吃天下”的画家们是一种强有力的震撼,拓疆的领域是否闳阔应由历史来评说,但“拓疆”本身就已经向人们诠释了艺术家终极追求的“无等等咒”——创新,而艺术之树长青的根源更在于此。

成教化、助人伦——拓疆无尽

当然,本文的初衷是尝试从艺术的本体角度解读作为艺术家的卢禹舜所进行的精神劳作,但从艺术家所肩负的社会属性又不得不考虑其为社会所贡献的力量。卢禹舜的艺术理念处处辉映着道玄之光,但作为参与社会分工的独立个体又时时能感受到他身上的儒家风范——修身、齐家、治国、平天下。卢禹舜长期肩负着各级领导工作,承载着一份舍我其谁的使命感:创建“黑龙江省中华文化发展基金会”,推动地方文化产业腾飞;捐建“禹舜小学”,支持国家教育事业发展;创办“观云阁”文化公司、建立“禹舜美术馆”,为文化事业的发展提供强有力的平台;推出“水墨禹舜”服饰,引领中国自主的、富含东方艺术精神的服装品牌……

卢禹舜有着一个全局性的、战略性的视野,他正在用有限的个人力量在一个个全新的领域开疆拓土,为身后的民众留下无限的精神财富。我们曾远望一个平实、并不高大但却厚实的身影从北大荒扎实地走来,又逐渐地看着他远去,或许,他是寂寞的、孤独的,但我们似乎从未感受到他的疲倦,我们看到的,只有他辛勤开垦后滴落在沃土上的汗水和余辉斜切下的他长长的身影。

- 上一个藏品: 新浪收藏原创视频《许说》:宇宙山水观

- 下一个藏品: 都本基:为中国文化摇旗呐喊的先行者