方介堪

方介堪(1901-1987)

在每个人那漫漫的一生中,往往会有几个重要的契机,对其后的发展有关键的推动或转折作用。每一契机,又往往有某一个或几个人,由于他们的各种作用而促成不同结果。

在方介堪(1901—1987)的一生中,无疑就充分说明了这一点。方老名岩,字介堪,以字行。晚号蝉园老人、晚香堂主,斋称玉篆楼。浙江永嘉人,今温州市。

天津《中国书画报》第100期,曾发表拙作《方介堪为郭尚斋治印》,摘录于下:

煨石章、白文“尚斋所得金石书画”八字,极似吴让之而益工巧。边款两行:“文榘为尚斋先生作。”

此印余得于嘉兴。当时只知为嘉兴金石书画世家郭氏之遗物,不知作者伊谁。1973年春,余适以 会议趋温州,遂怀七八方印往,盖将向玉篆楼主人方介堪请教也。方老系旧识,蒙彼不弃,早与印迷订忘年交焉。晴窗论印,其乐何极。见到此印时,方老脸色瞬息数变,先以惊,继以喜,后又叹,感慨无尽也。

会议趋温州,遂怀七八方印往,盖将向玉篆楼主人方介堪请教也。方老系旧识,蒙彼不弃,早与印迷订忘年交焉。晴窗论印,其乐何极。见到此印时,方老脸色瞬息数变,先以惊,继以喜,后又叹,感慨无尽也。

方老问予日:“汝不知此印何人所作,是耶?”余颌之。彼笑而自指日:“此乃本人所作也。当时,子刚到上海,尚未改今名。此印之主人,系金石书画全能,且有名于沪。

此印实我呕心沥血之作,故印象极深。”谈及初见此印时,何以有惊喜之容时,彼称:“一则,不意此印尚存。因知抗战时新●大火,郭氏宅第夷为平地,此印自分不复见矣。

今又入手,不啻历劫重逢,喜出望外也。二则,此印原石为封门佳冻,质地甚佳。经火煨后,不意变成古玉之鸡骨白,晶莹可爱,较未煨前尤出色。从来煨石难免丑恶,独此反似超凡入圣,真万中难以得一也。”

方老嘱将此印留下,彼当精拓以入谱,并示生徒。故余两日后再往,方老以一篆联为报,此则轮到印迷喜出望外矣。

方老之玉篆楼,此番已是第三次登临。是日彼之兴趣特高,源源本本告以半生梗概。其父冠英公,幼而颖悟。未尝进学,而能以书法见重于时。方老为公之独子,故于书画宿具根基。12岁即开始习印。原从钱庄学艺,而满师之后因市场不景气,竟至无从就业。无奈,遂于闹市五马街鬻印自赡。谢磊明先生见而奇之,招至其家,尽出所藏印谱,使钩摹并临刻玺印,时加指点,艺益猛晋。

应该补充一下,磊明为谢光之字,后以字行。谢氏与方介堪都是西泠印社早期社员,但比方老年长17岁。谢氏和方老不同,出身于永嘉世家,是富甲一乡的名士。谢氏的收藏极为丰富,玺印、印谱、金石、碑帖、书画、图书等无不精妙。且谢光不但为人豪爽,肯将藏品令识者观赏,并非“秘藏”者流;而且极有眼光,一见方老的印作即认为是可造之材,可谓印界的伯乐。方老是22岁认识谢光的。其时,谢氏早已在印学界有相当地位。虽不必以印为业,但也常应各方友朋之求。不久,方老即接受谢氏之邀请,进入谢府助彼整理典籍及钩摹印谱、碑版等。由于谢府的大量收藏,又兼谢氏的教导有方,使方老内在的才赋突飞猛进。三年以后,已经卓然不群了。其间,方老曾为谢氏代刀,这也是不争的事实。当年,我受陆师维钊之托访问中山大学温州籍教授王季思时,曾告知这一点。在王氏所撰《白鹃楼印蜕》中,也有“介堪与其朝夕相处,并与摩挲鉴赏,且师事之,磊明为友朋酬应之作或假手焉”的记载。

方介堪一生中的第二个契机,是于1926年春随邑绅吕文起前往上海。吕氏是光绪十一年举人,曾任福州知府,民国中弃官经商,曾为温州商会会长。由于到了上海,方老接着又有了三个机遇。因为他以印为特长,从生活着眼,自然首先进入这一领域谋生。那时,吴隐(石潜)在上海以西泠印社的名义办出版事业,方老即加入吴隐的麾下,任西泠印社出版部主任。这样,为方老结交沪杭两地的印人以及深研印学开了方便之门。

方介堪一生中的第二个契机,是于1926年春随邑绅吕文起前往上海。吕氏是光绪十一年举人,曾任福州知府,民国中弃官经商,曾为温州商会会长。由于到了上海,方老接着又有了三个机遇。因为他以印为特长,从生活着眼,自然首先进入这一领域谋生。那时,吴隐(石潜)在上海以西泠印社的名义办出版事业,方老即加入吴隐的麾下,任西泠印社出版部主任。这样,为方老结交沪杭两地的印人以及深研印学开了方便之门。那时,赵叔孺(时桐)在沪上以金石书画名。赵氏系福州人林颖叔的女婿,与吕文起自然相知。不久,经吕氏的引荐,方老就拜在赵氏的门下,继续深造。当时上海的印坛,吴昌硕和赵叔孺各成体系。若论社会影响,当然吴胜于赵。方老之所以择赵而从,完全是从金石书画的风格取决的。吴阳而动,赵与方均阴而静。秉性如此,强扭不佳。然而,方老和吴昌硕是有交往的,而且甚得吴氏的奖掖。兹续引拙作一段:“未几,终以温州一隅,难展鸿图,遂决心独闯上海,得请益于赵叔孺。因爱玉印之润洁无点尘,遂着意搜集,钩摹成《古玉印汇》一册行世,颇延时誉。马衡见其印存,赞曰:无一字无来历,表彰之者至矣。其时,白文印非玉印即吴让之印式。吴昌硕曾鼓励之:吾至30几岁始学吴让翁,而君年仅弱冠已至于斯,实非易致,孺子好自为之,必有大作为。”

1926年秋,方老又有了到上海以后的第三个机遇。由于他得到了刘海粟、黄宾虹的赏识,年未30即担任上海美术专科学校以及新华艺专、中国艺专等校的书法篆刻课教授,这真是个难得的异数。由于这些学校是我国最早的美术专科,所培养出来的人才对我国现代的艺术领域有重要的作用。师因生而尊,方老的桃李遍植所受到的尊荣是无法形容的。浙江有一位毕业于上海美专的画家郑仁山,其指画在抗战前就名驰海内外了,印章也刻得很好。我:记得第一次见到他时,他骄傲地对我说:“我是方介堪的学生,我比老师大6岁。”

方介堪有着多方面的修养与技能,无愧于金石家、书法家、篆刻家、画家、诗人、鉴赏家、教育家等称号。但最为人称道的,应该是篆刻家。他的艺术创造、学术著作与教育事业这三项大成就,也都突出在一个“印”字。所以,郑逸梅《艺林散叶》有“方介堪由刻而书,由书而画,由画而诗”之论断。

方老的篆刻艺术,可从以下几方面分析:

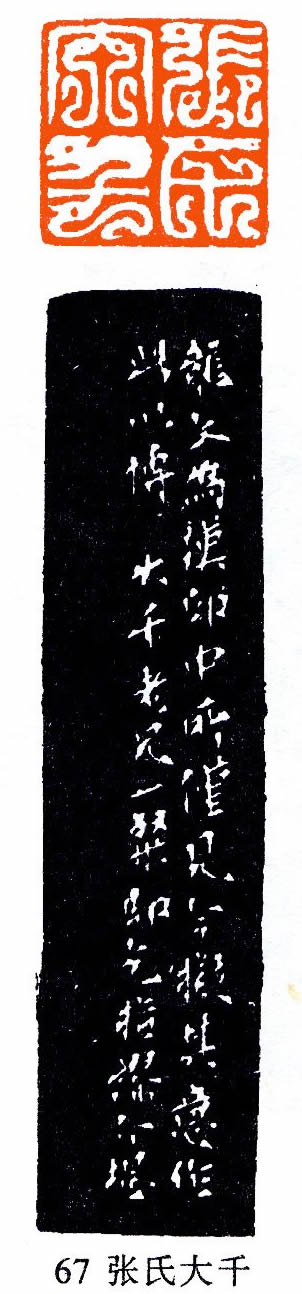

方老对玉印类情有独钟,功夫独到(见印例67—69)。玉印因材料远较铜印珍贵,所以多数制作时务求精工。又因质地坚结,刻时较多用中锋,又不若铜印之锈蚀而出现斑驳。大多以细而坚挺的白文出之,也有其他风格。方老的高徒韩天衡在《方介堪印选·跋》中指出:“方介堪的篆刻作品,不论是取法古玺、秦铸和汉凿,都有笔有墨,势态流动,格局宽大,气息浑厚。在他独具风貌的印作里,世人又着重推崇他的仿汉玉印和鸟虫篆印。他的仿汉玉印,挺劲而不削薄,雅逸而不小巧,工隐而不平板,蕴含着典丽、安祥和洒脱的神情。”早在1931年,他曾选历代玉印300余方,用钩摹法细心画出,辑为《古玉印汇》一册,翌年由上海西泠印社出版。马国权《近代印人传》称:“先生白文印瘦劲中见温雅,起止转运交代分明而典丽流动,盖浸淫古玉印有得故也。”1935年,《介堪手刻晶玉印》二册由宣和印社出版。其未梓者,尚有《玺玉印辨伪》一种。

玉印中有很多鸟虫书,所以方老对鸟虫书又有很高超的水平。韩天衡跋中又提到:“方介堪在鸟虫篆印中的建树则能独树一帜。他不失古风,不违字理,创造性地以严谨的古文字形体与艺术化的绘画原理作人情、人意的结合。”鸟虫篆始见于东周,多用于兵器(戈、剑等)及用器上,又称“殳篆”。除线条蟠曲如虫蛇外,其笔画之起止端每扩大成鸟头。方老深知添头加尾之理,所以能做到随意变化,着手成文,几乎无一字不可以作鸟虫篆。其印和谐佳妙,世人无不佩服得五体投地,方老亦颇以此自豪。曾作诗以记之:“戈头矛角殳书体,柳叶游丝鸟篆文。我欲探微通画理,恍如腕底起风云。”

据我的考察,方老早期所作印,似颇喜吴让之风格。上述为郭尚斋所作印即可为证。其他古玺、汉印及小篆细朱文印等,亦时见于谱中。早在1927年,方老年未30已辑自刻印成《介堪印谱》一册。1928年,辑成《介堪篆刻》二册。1934年,辑成《介堪印存》册。1950年,刻成《般若波罗密多心经》一册。1986年,《方介堪印选》出版。《白鹃楼印蜕》,是方老为王国维弟子戴家祥所刻印辑成。

方老对印学用篆很早就开始研究整理,在抗战前就完成了部大型工具书《玺印文综》的手稿,共收集古代印谱一百多部,共摹篆字2万余字。在抗战中因辗转南北,遗失了14卷。该书直到 1987年,才在各方努力下由张如元补成出版。

方老是西泠印社的早期社员。由于他对印学的非凡造诣以及国内外的影响,1963年被选为理事,1978年被选为副社长。

方介堪对金石学、考古学也有很深的研究。玺印与篆字的功底,使他在这两个相关的学术领域也

有相当的知名度。1936年,故宫博物院院长马衡曾请他到故宫任古器物部专员,又曾经管宋、元两代名翰。建国后,曾担任温州文物管理委员会领导30余年,成绩卓著。

有相当的知名度。1936年,故宫博物院院长马衡曾请他到故宫任古器物部专员,又曾经管宋、元两代名翰。建国后,曾担任温州文物管理委员会领导30余年,成绩卓著。方老书兼各体而以篆书为主。他所作篆书,典雅、挺劲、工稳一如其印。隶书宗《史晨碑》,得汉人气韵。真、行、草取法晋、唐,不求工而自工。方老虽至耄耋之年而手不颤,作小篆匀净圆润,写方介堪能诗,丙辰冬曾为拙作《瓦当印谱》题五律一首:“阿房秦故址,长乐汉时宫。古甓参金石,奇文证异同。营陶思旧制,摹枋夺天工。灿烂联双璧,童林艺苑宗(注:童大年与林乾良)。”

方老去世后,各方挽文多不胜纪,兹录三家于此。林剑丹挽联:“千秋篆籀传文苑,想翰墨有缘,社结西泠,德重名高垂道范;卅载春风沾教泽,悲音容隔赏,楼空玉篆,耳提面命更何人。”沙师孟海挽联:“邃学本仓沮,出手镌●,早传玉篆高天下;宣劳到文献,究心真赝;还把金针度后生。”苏渊雷挽联:“技进乎道,艺苑巨星悲殒落;逾不绝俗,中川孤屿共清高。”