沙孟海

沙孟海(1900——1992)

沙师孟海由于书名太盛,如日丽中天,印名未免为之所掩。所以,历来论沙老者总是洋洋洒洒地论书,提到印就草草了事了。总的来说,沙老的功勋虽然书胜于印,但就印学而论那也是十分伟大,了不起的。如从全面加以评价,在近代印界中可谓罕见其俦了。他的篆刻艺术,尊重传统,而又力图创新;上溯他的两位老师(吴昌硕与赵叔孺),但又并非翻版。其印风与书风一路,都以阳刚、雄强、厚重、典雅为依归。

沙孟海(1900—1992),小名文瀚,易名文若,又名决明、孟懈、僧孚、石荒、沙邮、兰沙、孟公,颜所居曰岸住庐、决明馆、兰沙馆、若榴花屋、千岁忧斋、夜雨雷斋。浙江鄞县人。

沙师在30年代即任广州中山大学教授,以后又历任杭州大学与浙江大学教授,中国美术学院终身教授。曾任浙江博物馆名誉馆长、中国书协副主席、浙江书协主席、浙江考古学会名誉会长等职。

沙老的父亲虽是个乡村的中医师,却对诗文、书画、篆刻都来得。沙老是长子,所以从小就秉庭训而学习经史兼及上述诸艺。据他回忆,初学篆刻是12岁时的事情。因为篆刻必须通篆字,他就努力啃篆书。在他小时,乡间曾流传着以下两件事,可见他的功力非凡:

12岁那年,正值辛亥革命成功。报上印着一钮大官印而未附释文,沙老见了就能顺口念出来,原来是“中华民国军政府鄂省大都督之印”,师生们为之惊异不置。

19岁那年,被邻村请去写《李氏祠堂记》。这本来不足为奇,可主人要求用篆书写,又没带参考书在身边。真是会者不忙,一时就写就了。

沙老是民盟成员,其四个弟弟都早年参加革命。二弟文求是广州起义领导人之一,三弟文汉曾任浙江省省长,事详《沙孟海和他的CP兄弟》。

在沙师孟海的众多社会职务中,以西泠印社社长最为驰名国内外。所以,本书介绍沙师也拟以印为主。

转益多师,也是决定他的篆刻艺术的重要方面。沙老23岁那年(1922)到上海。离鄞前,有一老名士张让三送他几张介绍信,说是这几张纸比金银都贵重。这年冬天他就趋谒吴昌硕与赵叔孺,后来,就拜在两位名家门下。吴、赵两公的篆刻艺术,风格各走极端。在《沙村印话》中,沙老有两句比评讲得好极丁:“猛利至吴缶老,和平至赵叔老,可谓惊心动魄,前无古人”;“若安吉吴氏之雄浑,则太阳也;吾乡赵氏之肃穆,则太阴也”。面对着这样两位阴、阳迥异而又各臻巅峰的老师,沙老当然面临着痛苦的抉择:是择一而从呢还是怎么样?如果择一而从,择谁呢?经过反复的思考,沙老认为从谁到底只能像谁,不可能有所开创;不如兼收并蓄,发扬自己的特点,走自己的路。当然,这是一条艰难的路,但他一直跋涉下去。

据我所写的日记记载,在1973年秋天的一个宁静的早晨,沙老兴致勃勃地拿出他秘不示人的印谱“长编”(大约是全本的意思)来让我看。我翻了一遍,感到众妙并逞,但又有点眼花缭乱,抓不住要点。这时,我灵机一动,就问出了一个十分刁钻的问题:“在众多的印类中,有那些是您自己的特色品种?”也许,通常学生不敢这样问,所以沙老也感到突然。他那微笑的面容似乎凝固住了。我记得,他当时断断续续地讲了三层意思。首先,他说在他的篆刻中当然有他两位老师的影响。属于吴昌硕的如“南北二峰作印看”“云岫大利”等;属于赵叔孺的如“巨摩之室”“臣书刷字”等。关键的一层,就是他自己特点的部分,他讲了这样几点:一是刻秦印变格印,其实是秦汉之际的通用印式,西汉初也是如此,其特点是有框格的白文印,虽近汉印而文字结体带有明显的圆势与古玺韵味。沙老所谓变格,意指有无框格倒还在其次。他找出“冯宾符”“夏承焘”等印来给我看,就属这一类。第二类是刻汉器上的文字,如“都良”(以镜铭出之)、“冷僧墨戏”等。第三类是刻商代甲骨文,尤其是鹿头刻辞,如“文若”“四十九年无是处”等。第四类是古陶(如“诸”)与汉简(如“庚午”)。也许他以为讲得太具体了吧,接着笑了笑说:“总的说,印类还是偏于古玺(如‘赤堇沙氏”孟海”金石刻画臣能为’等,末一印后补),风格以雄强厚重为主(如‘凿山骨’)。”

据我所写的日记记载,在1973年秋天的一个宁静的早晨,沙老兴致勃勃地拿出他秘不示人的印谱“长编”(大约是全本的意思)来让我看。我翻了一遍,感到众妙并逞,但又有点眼花缭乱,抓不住要点。这时,我灵机一动,就问出了一个十分刁钻的问题:“在众多的印类中,有那些是您自己的特色品种?”也许,通常学生不敢这样问,所以沙老也感到突然。他那微笑的面容似乎凝固住了。我记得,他当时断断续续地讲了三层意思。首先,他说在他的篆刻中当然有他两位老师的影响。属于吴昌硕的如“南北二峰作印看”“云岫大利”等;属于赵叔孺的如“巨摩之室”“臣书刷字”等。关键的一层,就是他自己特点的部分,他讲了这样几点:一是刻秦印变格印,其实是秦汉之际的通用印式,西汉初也是如此,其特点是有框格的白文印,虽近汉印而文字结体带有明显的圆势与古玺韵味。沙老所谓变格,意指有无框格倒还在其次。他找出“冯宾符”“夏承焘”等印来给我看,就属这一类。第二类是刻汉器上的文字,如“都良”(以镜铭出之)、“冷僧墨戏”等。第三类是刻商代甲骨文,尤其是鹿头刻辞,如“文若”“四十九年无是处”等。第四类是古陶(如“诸”)与汉简(如“庚午”)。也许他以为讲得太具体了吧,接着笑了笑说:“总的说,印类还是偏于古玺(如‘赤堇沙氏”孟海”金石刻画臣能为’等,末一印后补),风格以雄强厚重为主(如‘凿山骨’)。”我补充两点:由于他老人家书法的超诣,所以他也常以楷书 (如“临危不惧”)、行书(如“若”)和元押(如“双”)入印,很有风格。其次,他的印章风格很多:早年他佩服赵之谦,因为吴昌硕的影响后来又迷上将军印与吴让之,其他如浙派诸家以及邓石如、黄牧甫等,均时趋刀下。

沙老所用刻印刀,和吴昌硕的一样。形体粗大而刀锋不求锐利,用的是“钝刀硬入”法,自有一种苍茫的韵味。

吴昌硕曾前后两年为沙老的印谱题字。1924年(甲子)题词中称他“虚和秀整,饶有书卷清气”;而1925(乙丑)则题古风一首,中有“偏师独出殊英雄”句。何以只隔一年而工与放、秀雅与雄强之间大相径庭?当年,我曾问沙老。沙老微笑说:“这个问题也只有你这个印迷会提出来。这里面的奥妙我要不说,恐怕大家都搞不清楚。这事牵涉到一位老前辈,即大词家况蕙风,此公好印而不会刻印。我虽1922年冬就拜会过吴缶老,但相知不深。1924年那段题词是况、吴两老在况府相量着题的,其后尚有‘蕙风绝赏会之,谓神似陈秋堂,信然。’总之,这次聚会全由况老策划,题词况老的意见占主导地位。此会只有三人,相处亲密。所以,此后我就和吴缶老过从甚密。在他指导下,我篆刻上有很大进境,吴缶老很满意,这才有那首诗的出现。”吴诗的全文是:“浙人不学赵伪叔,偏师独出殊英雄。文何陋习一荡涤,不似之似传让翁。我思投笔一鏖战,笳鼓不竞还藏锋。”关于况蕙风认为沙老的印”神似陈秋堂”问题,还可以在《沙村印话》中找到旁证:“蕙风丈素好余印,《餐樱庑漫笔》时及之,比余于陈秋堂,且谓有静、润、韵三字之妙。”总之,吴缶老前题是赞沙老在工整静润印风上的成就,远与西泠八家中的陈秋堂,近与他的老师赵叔孺相合;而后题则赞沙老在英迈雄强印风上的成就,远与吴让之近与吴缶老相合。可见,沙老由于有两个印风截然不同的老师的关系,再加上他对金石学方面的渊博学养,所以他的篆刻面目诸彩纷呈。

在篆刻家中,像齐白石、吴昌硕、邓散木那样自创风格固然是大家,而像童大年、王冰铁、沙孟海那样诸彩纷呈,也是大家。至于三人间风韵的不同,就不赘述了。

由于沙老的楷书与行书具有卓绝的造诣,故其印章的边款也极有神韵。款字多取正势,决不侧姿取媚。除少数精细、谨严者外,大多结体雄强厚重一如其印。偶见有篆书、隶书、草书人印款。绝大多数是阴刻,偶见阳刻者。

关于沙老篆刻的造诣,有一点值得指出,那就是他在金石考古方面研究的成就。现在大家已明确:篆刻家虽或多少研究一点金石,但并非金石家。而沙老则不同,他是地地道道的金石家。从职业上说:1949年他任浙江大学中文系教授时,所授课程就有“金石学”;1952年调任浙江省文物管理委员会常委,兼野外调查组长; 1954年兼任浙江博江馆历史部主任,后任名誉馆长及浙江考古学会名誉会长。从成果上说:从1940年到1960年间,他曾发表过许多有关金石的高水平论著,例如《延光四年砖跋》《娄各盂考释》等。由于沙老对古文学的造诣,香港中文大学1974年出版的《金文诂林》中曾收入他早年的著作六篇(如“告”“行”“●”等字)。

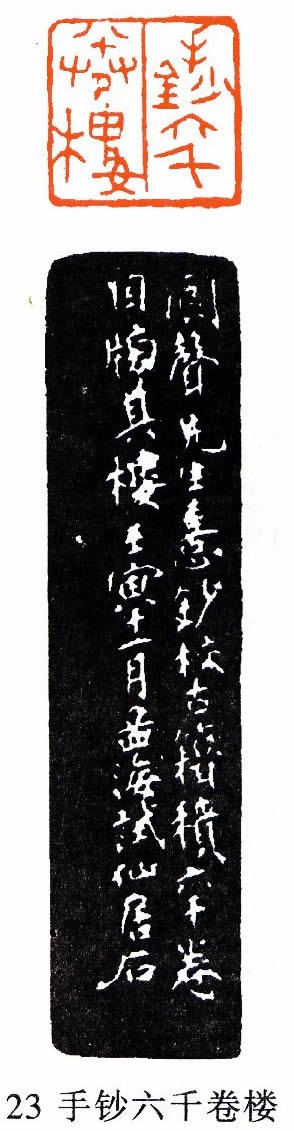

总的说来,我认为沙老的篆刻艺术尊重传统而又有自己的面貌,每创新格而又不悖旧章。印风多变,既能雄豪亦能工整,但终以雄强厚重为主格(见印例23—26)。

当年沙老曾明确告诉我:他认识吴、赵两师确定都在1922年冬季。跟赵叔老因为是同乡的关系,所以确定师生关系比较早,大约在1923年吧;而吴缶老要再后二年。因为当时两强并立的门派之见,赵门诸彦虽列沙老于《同门名录》中,但标以不明入门时间,这是不公平的。吴、赵两老对沙师都很重视,吴老己见上文。当年陈巨来著《印品,列沙老于“上上品”,就是赵叔老的意思。

沙老的篆刻,已有《兰沙馆印式》(上海书画出版社)、《沙孟海篆刻集》(北京荣宝斋出版社)等专集出版。

和篆刻艺术比起来,沙老有关印学的研究著述更其光焰烛天,功绩非凡。以下拟提出八大成果,在学术上都有领先一步的震动效果,个别甚至具有划时代的意义。

于1928年而发表于1930年《东方杂志》第27卷《中国美术号》上的两篇鸿文——《印学概论》与《近三百年的书学》,可说是有划时代意义的巨著。这两篇文章,以系统、宏观的研究成果对当时沉寂已久的书坛有很大的震动。而且,半个多世纪以来一直为人们所津津乐道。

1963年,西泠印社60周年盛会,沙老在学术讨论会上作题为《印学的发展》的报告。当时,听众济济一堂,引起很大反响。当然,这个报告的内容又比《印学概论》深了许多。

1964年,在香港《大公报》副刊《艺林》上发表《记巴慰祖父子印谱》。因为徽派诸家的作品传世较少,所以1917年出版的《董巴王胡会刻印谱》在印界流传甚广。沙老以印社新得巴谱为依据,雄辩地提出所谓“四家会刻”原是巴氏一人之作,引起海内外学者的重视。

1966年,在香港《大公报·艺林》上发表《谈秦印》,这是一篇解开千古之迷的不朽之作。沙老纠正了晚清以来印人以周代古玺中的“小玺”(粗边细朱文的小型古玺)作秦印的积年错误,提出秦印应该是有边栏有界格的白文印,文字结体则稍带小篆的圆转韵味。

1980年在《西泠艺丛》第3期发表《印学形成的几个阶段》,是对悠悠数千年的我国印学史首次加以分期。沙老是以四辈代表性印人作为分期标准的:第一辈米芾,第二辈赵孟顺、吾丘衍,第三辈王冕,第四辈文彭、何震。

1983年,在西泠印社80周年大会上,沙老对历来被混淆的“金石”与“篆刻”这两个概念作了澄清,又引起子学术界的震动。长期以来金石、篆刻不分的状况,不利于篆刻艺术的发展。对此提出异议,有利于篆刻的本位意识。

1984年,香港《书谱》第2—6期连载沙老的《沙村印话》。鉴于《书谱》国内流传较少,《杭州篆刻》于1986年的第6、7期也加连载。该文以史料珍贵、理论精湛、感情深厚、文辞优美而著称,是印话类中的佳作。

1987年,西泠印社隆重推出了沙老多年研究的伟大成果《印学史》。到1988年,《印学史》的日译本(由中野遵与北川博邦翻译)就出版了。仅隔一年,可见十分重视。

沙师的许多论印著作,后均收入1987年出版的《沙孟海论书丛稿》。到了1997年,上海书画出版社又增补成《沙孟海论书文集》出版。在书法方面,诸如《近三百年的书学》《碑与帖》《中国书法史图录》《书法史上的若干问题》《古代书法执笔初探》《两晋南北朝书迹的写体与刻体》等论文与专著,也都在书法史上有震动性的作用,影响深远。

关于沙师的书法,各家论述很多。在1989年,浙江书法界曾举行过一次学术讨论会,中心议题为沙孟海研究,以庆贺沙先生的 90寿辰。1995年,出版了大型的回忆、论文集《翰墨春秋》。1997年,在浙江省文化厅、中国美术学院等单位主持下,又召开了97沙孟海书学讨论会。1991年赴香港展览,及1993年赴北京展览期间,也都有大量的资料。其他散见于报刊的论文,就更不必说了。

港展的前言,是许多人一起字斟句酌地写成的,兹摘于下:“沙孟海先生是当代书坛泰斗。他的书法气象高华,笔致多方,为颜真卿后1000多年以来阳刚一派的第一高峰。沙先生早年学书由大、小篆人手,下逮汉隶碑版,晋唐名迹。钟、索、二王之外,致力于欧阳询、李邕、颜真卿、苏轼、黄庭坚、宋克、黄道周诸家。对颜真卿最为景仰,心摹手追,得其风骨,成为广搜博取、上下探求的基本出发点。并在后来的书法实践中孕育变化,自成一种雄厚浑穆、生辣朴茂的新风格。晚年喜作行草书,随意挥洒,皆成杰构。字里行间,喷薄出奋发之气。”

近来,雨石在所撰《论沙孟海和沙孟海现象)中写道:“已经有越来越多的有识之士注意到了中国书坛近几年出现的沙孟海现象。所谓沙孟海现象,是指沙孟海不仅作为一个当代书法家是一种物质存在,而且也是一种精神存在,被他同时代的人所注目、追随、仿效、崇拜和研究。这种现象,并将在相当长的历史时期中存在。沙孟海现象的具体表现,首先是追随热和崇拜热……沙孟海现象的较深层次,是研究热。自80年代以来,随着沙孟海声誉的与日俱增,随着书法事业的日趋繁荣、发展,许多有识见的学者、批评家都越来越感觉到研究健在的老一辈书法家的成功之路,研究他们的人品、修养、个人秉赋、才华以及与社会、历史、文化之间的相互关系,从中找出中国书法发展的经验或教训。从理性上更科学更全面地阐述书艺和书学,是一件具有战略意义的事。”

沙老的文章,以古文为主,写得既端庄又典雅,在故乡早擅盛名:早在1923年,才24岁的沙孟海,就被乡贤一致推举为《大咸乡赡灾碑记》撰稿,后由赵叔孺篆额,任堇叔书丹刻成碑。文中有一段关于育林与保持水土之重要性,即今日论来也很有价值,兹摘其文于下:

余惟往昔,风气朴约,人安勤苦,户口率赡给。林木森蔚,斧斤以时入。虽甚雨被于干,吸于叶,余沥下坠,滴滴渗土中,又其余乃行为潦。故溪谷受水稀而流,亦纡缓不激。晚世习于惰侈,物力绌,无以维生计,山木小大悉翦伐支匮耗,木尽而土剥。雨少骤,水势即无所束。滔霖三日,而溪谷盈溢,激湍四溃矣。

1926年所撰《润约》,更是一篇绝妙好辞,可与郑板桥之作相比美。兹摘一段于下:

文若橐笔食力,薄游沪上,三年于兹矣。染翰煮石,意在自娱,粗解文事,游习小艺,匪为人役。而棘刺之术未工,户限之木已损。缣素充几,牙石衍箧,尽气毕力,莫竟其偿。而人不知余之不肖,重以祝嘏、铭幽之文来相督责。繁简并命,小大杂进,程期急促,不可转侧。书日不给,继之以夜。餐不得甘饱,眠不得宁贴。顾此则失彼,应甲则遗乙。谴让满前,怨讪在后。家故贫薄,赡生多阙。阖门十口,恃此微躯。而秉体孱●旭,一受煎迫,齿痛目赤,肠腹秘积。朋辈顾视,辄用忧虑。夫以为人之故,而使问学失藏修之素,体干违调摄之方,交游增凉薄之望,生计乏弥补之策。人生实难,斯诚何苦矣。郑燮有言,“不得一钱,何以润笔”。夫文事微尚,宁能货取。生虽寒素,亦知茂勉。自亵若此,宜可悯惜。用立润约,敢谂远迩。

沙老早年也能画,但作品绝少传世。据朱妙根所撰《沙孟海先生的两幅画作》:报导现在珍藏于宁波著名的藏书楼天一阁中的两幅画,一幅系《坐春风庐读书图》,作于“丁亥秋日”,应系1947年之作。另一幅为《挪老避难读书图》,估计亦同时之作。山水、人物各一,均苍润相谐,形神兼备。

教书育人,也是沙师的伟大成就之一。其历史可自20岁算起,直到去世为止,延续了70多年。1919年,他从宁波省立第四师范学校毕业以后,即至镇海县立高等小学任教。而他过世时,还是中国美术学院的终身教授。如仅从书法、篆刻论,他从1925年起任修能学社的老师。据赵廷芳所撰《金石千秋长沐春风》,沙师以讲授古文为主,业余教学生书法、篆刻。1929年在中山大学与 1931年在中央大学任教时,也都有类似的情况(见美国陈世材文)。

作为沙师在书学教育上最辉煌的一页,就是在中国美术学院工作了30年。由于该院在1963年招收的书法篆刻专业本科生以及在1979年招收的硕土研究生,都是全国以至世界的第一班,所以意义重大。据现在该院的博士生导师章祖安教授回忆:由于原来美院的陆维钊教授病逝,诸乐三教授病重,“沙先生实际上成为研究生班的导师”。随着改革开放,大批的留学生从各国涌到美院,不少人也有幸能得到沙师的教导。此外,在社会上还有不少像我一样的弟子,其中,宁波的周节之今年已经80岁了。不论是沙师科班的还是社会的学生,如今在我国书坛、印坛上都是一支强健的骨于。

沙师热心社会活动,对推动我国文化事业的发展有着巨大的贡献。从书学范围说,他的活动有以下四个方面:

在沙师的许多头衔上,西泠印社社长,这是在国内外影响最大的。沙师是1949年参加西泠的,由于该社以耆宿为主,所以年才 50的他属于少壮派。到1957年恢复印社时,他已是七个筹备委员之一子。1979年,在印社75周年大庆时被推为社长,在这14年中,印社有了长足的发展,在国内外的威望日益昌隆。所以,西泠印社的五任社长中,以吴昌硕和沙孟海两位为最重要。

1981年5月,沙师赴北京参加中国书法家第一次代表大会,当选为中国书协的副主席。1982年,中国书协浙江分会成立,他当选为浙江书协主席。长时期以来,他一直为书协的各项工作而操劳。浙江书协的基金,很大一部分是沙师的辛劳换来的。

1980年,西泠书画院成立,他任院长;1982年,浙江逸仙书画社成立,他任名誉社长。对这两个社团,沙师都非常关心。例如在办逸仙业余美术学校时,沙师即提出“继承传统,发扬美学”的八字方针。

1992年,在沙师的故乡建成了宏伟的沙孟海书学院。在建院以前,沙师即亲自拟定捐献的文物以及自己作品的目录。并多次与子女谈到,自己身后一定把全部藏品与作品捐献国家。四月25日,即沙孟海书学院开院前夕,沙师不幸骨折。翌日即由东海舰队派专机送杭州治疗。不幸因病情变化,于10月10日,一代书学泰斗与世长辞。