三件北宋名家的正月书信鉴藏

信札是一种“点对点”的私密文字往来形式,作为消息往来的重要媒介,其信息丰富、书写自由、情意自然,最能表达书者的情意。古人遗留下来的尺牍不乏精品,书法名家的信札更是艺术珍品。笔者从北宋三位名家蔡襄、苏轼、米芾的书迹中,选书于新年正月者,各家一件,略作赏析。

书法推荐:碑帖鉴赏

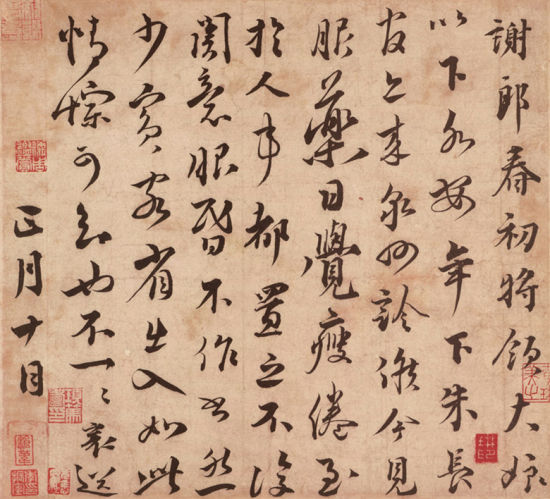

蔡襄行书《谢郎帖》

释文:

谢郎春初将领大娘以下各安。年下朱长官亦来泉州诊候。今见服药,日觉瘦倦,至于人事,都置之不复关意。眼昏不作书,然少宾客,省出入,如此情悰可知也。不一一。襄送。正月十日。

蔡襄这件手札,书于他在泉州的第二任期内,时间是嘉祐三年(1058年)夏至嘉祐五年(1060年)秋,故才有两次书于“正月十日”的可能。蔡襄这阶段47至49岁,其书法达到成熟,此时期的《扈从帖》(皇祐四年,1052年)、《安道帖》(至和二年,1055年)、《澄心堂纸帖》(嘉祐七年,1062年),均可谓蔡襄手札的上品。

《谢郎帖》,纵26.5厘米,横29.1厘米,行书9行70字,现藏台北故宫博物院。与书者“谢郎”,是蔡襄长婿谢仲规,这是封在正月十日写给他的信。由内容看,蔡襄染恙,体况不佳,言语上并不投入。从书法看,字形上有褚遂良的体势,下笔柔软,结字偏零碎,似秋叶离落寒枝。蔡襄信中自谓“眼昏不作书”,可能这也是该札落笔不准的客观原因。大大的一个“药”字十分传神,想远方的女婿透过这些文字就可理解亡子丧妻的岳父此刻的心绪。

时代与风尚所致,蔡襄的书学道路,是从周越开始的,这让他早期的字迹失于柔媚。但他勤勉,学养又高,这点欧阳修和苏轼都有肯定的评论。蔡襄在书法上的辛勤让人敬佩,若测量一位书家的法度与创造性,蔡襄前者大于后者,导致他写字对细节的经营盖过了自我风格的营造。回到《谢郎帖》,蔡襄通过这封信,向女婿描述自己的近况,也算是新年的问候。这种与书法较量无关的人的情意,即便冷落,也是本文笔者想客观呈现给读者的。

蔡襄是位从容守正的书家。他的书法地位虽几经起落,抛开“勒字”、“少年女子”、“闺房态度”这些蔡氏身后的论点,他自身的书法实践和为振奋并不理想的北宋书坛而做的努力,仍值得重视。

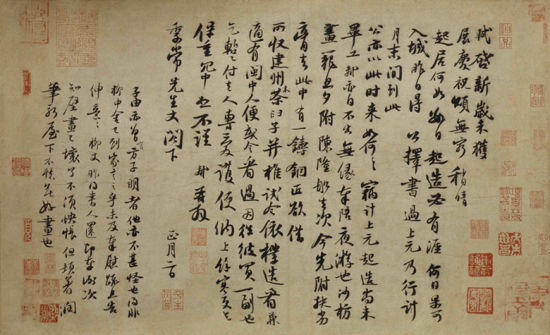

苏轼行书《新岁展庆帖》

释文:

轼启。新岁未获展庆,祝颂无穷。稍晴,起居如何?数日起造必有涯,何日果可入城?昨日得公择书,过上元乃行,计月末间到此。公亦以此时来,如何,如何?窃计上元起造尚未闭工,轼亦自不出,无缘奉陪夜游也。沙枋画笼,旦夕附陈隆船去次。今先附扶劣膏去。此中有一铸铜匠,欲借所收建州木茶臼子并椎,试令依样造看,兼适有闽中人便,或令看过,因往彼买一副也。乞暂付去人,专爱护,便纳上。餘寒更乞保重,冗中恕不谨。轼再拜,季常先生丈阁下。正月二日。

(另纸行书)子由亦曾言,方子明者,他亦不甚怪也。得非柳中舍已到家言之乎。未及奉慰疏,且告伸意,伸意。柳丈昨得书,人还即奉谢次。知壁画已坏了,不须怏 怅,但顿首润笔,新屋下不愁好画也。

这是一封写给“季常先生”的信,与《人来得书帖》合装,藏于北京故宫博物院。纵30.2厘米,横48.8厘米,行书19行,249字。徐邦达先生在《古书画过眼要目》中有考证。“季常先生”是苏轼好友陈慥,根据苏轼、陈慥、李常三人在元丰年间的活动与相关书信资料,《新岁展庆帖》的书写时间是在元丰四年(1081年)正月二日。书信前一日,苏轼得李常之信,知其将在上元节后出发,月底到达黄州。于是他在正月二日写信给陈慥,邀他到时同来。李常也是苏轼好友,南康建昌人,元丰年间“落校理,通判滑州”。苏轼至黄后,有定慧院和临皋亭两处御所。《新岁帖》提到“上元起造,尚未毕工”,应是指他黄州第二年,以军职之便于郡城之东申请废地开垦、建筑之事,一年后的二月雪中,“雪堂”也起于此。由于不能陪游上元节,故提到将沙枋木制的灯笼随后送去。信首段后半部分,苏轼提到了扶劣膏、木制茶具两件事,此二物分别出现在同期苏轼与李常、陈慥的信件中(《与李公择》、《与陈季常九首之七》),表明元丰年间三人来往的联系。

《东坡集》卷七十四有苏轼在元丰三年末的一封答秦观信,其中讲,“谪居无事,颇窥其一二(指道家方士之言)。已借得本州天庆观道堂三间,冬至后,当入此室,四十九日乃出,自非废放,安得就此。”该信书写时间与《新岁展庆帖》前后相距不远,均是了解苏轼治黄初期行踪的重要线索。

苏轼写字,有严格的基本训练与广泛的习古实践,早年有诗“笔秃千管,墨磨万锭,不作张芝作索靖”,足显其发奋之志向,但在29岁时作《次韵子由论书》中提出“守骏不如跛”的转变,一方面有禅宗的影响,另一方面,苏轼懂得入“法”太深的危害,也看到世风中的图妍陋习,所以他开始反道求异,这是与蔡襄不同之处。《新岁帖》的字形扁粗略右倾,墨色浓稠,都是苏轼的具体做法。《新岁帖》是苏轼中年之作,本是平常信件,但全篇精致用心,笔画分明,自然的牵连显示自在、清晰的思绪,若如与秦观信中讲,此时苏轼正在天庆观中养生修行,个人可能处于一种平和无念的求静状态。

总结起来,苏轼对自己的书法十分自信,正如他说:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”苏轼自用我法,重在写“意”,寄情于“信手”所书之点画。所谓“意”,是一个微妙不可道的内心体会,这种体会直接通过写字表现,所以以安详肃穆的尺度无法欣赏苏字。

居黄五年,苏轼过着近乎农人的生活,其号“东坡”就得于郡城东所请之废地。黄州虽是凋敝小城,但远离京师,耕作劳动与临江风光给苏轼一个重新思考人生与创作的空间,对于一个自黑暗压抑处解脱而来的人来讲,真是命运的抚慰。在这样的环境中,苏轼低头躬耕、养生禅修、游历山水,用淡然的态度送别曾经的政治雾霾和纷乱。这段时间也成就了不少诗、书佳作,如《卜算子·黄州定慧院寓居作》《东坡八首》《前后赤壁赋》《黄州寒食诗》。

元丰四年(1081年)新岁,苏轼45岁,在守望东坡的心情中,苏家迎来了至黄后首个“春节”。新岁美景未展,但从这封信中,通过苏轼的话语和字迹,我们已经读到苏轼对黄州生活的信心与期待。虽自信手,但字之转折、牵连处散逸出一种如早春般清冽舒展的感觉,是书者心情的写照。

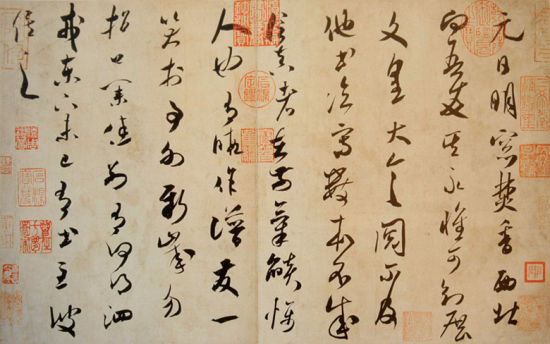

米芾草书《元日帖》

释文:

元日明窗焚香,西北向吾友,其永怀可知。展《文皇大令》,阅,不及他书。临写数本不成,信真者在前,气焰慑人也。有暇作谱,发一笑于事外。新岁勿招口业,佳。别有何得?泗戎东下未?已有书至彼,俟之。

这件作品是南宋高宗内府所藏米芾《草书九帖》之一,随《吾友帖》《中秋登海岱楼诗帖》《海岱帖》合装,现藏于日本大阪市立美术馆。四件作品风格相近,似同一时期所作。《元日帖》纸本,纵25厘米,横40厘米,草书10行75字,为米芾中年所书。

这封信未显示收书人,根据结尾处有泗州的地点信息,说明该帖可能写于米芾任职涟水时,即绍圣四年至元符二年春间(1097-1099年),时芾近50岁。米芾在涟水仅任两年,政绩、家庭、创作、意趣都在平静中稳步发展。于此形成鲜明对比,晚年的苏轼正遭二次迫害,谪居海南,已近生命终站。元符新岁首日,在这大地春回、展望无穷的日子中,米芾却在恭敬地阅读、临习收藏的铭心绝品《唐文皇手诏》,并将临习不成的遗憾,以轻松的口吻告之书友。米芾告诫他,新年伊始,不要招致嘴上恶业。由信首可知,这位友人当时身在涟水西北方向。徐邦达先生认为此人就是与米相齐的薛绍彭,其时可能在汴京。

明代都穆在四帖后跋曰:“……尝入绍兴秘府,后有其子题识,盖海岳平生得意书也。其中有登海岱楼小字注云:‘三四次写,间有一两字好,信书亦一难事’。夫海岳书,可谓入今人之室,而其自言乃尔,后之作字者当何如耶。”

米芾是“宋四家”中最晚一位,虽未经过科举的煎熬而顺利入仕,但官运未曾显达,即便任礼部员外郎、书画学博士之职,也无大作为。他行世颠逸古怪,其实这些怪异举止的深处,是他对自己清醒的认知,他用这些表明自己的特殊,而最能传达自己性情的方式,还是书法。

米芾行书功力最高,但草书有独特意韵。这件《元日帖》,就代表了他草法的高度。元符元年,米芾购得《晋贤十四帖》,启发了他对草书的认识。他取法晋人,曾在《论书帖》中说“草书若不入晋人格,徒成下品”。米芾欣赏小王,曾谓“子敬天真超越,岂父可比也”。《元日帖》的特点是字间很少连绵,但能做到首尾相接,左右呼应,若行若藏,使得布局自由不凌乱。笔意极尽变化但无浮华,露锋起笔,顿挫起伏,变化轻重,这样便呈现一种天然真易的状态,也较晋人少了几分潇洒,可能是结思先于下笔的安排所致,故《元日帖》的文人之气较重。

宋人用表达各种意趣的尚意追求,开书法新风。在书法发展艰难的北宋时期,越过了“唐人法度”的高山,探索出一条书艺的新路。虽方向同一,但各书家自有面目。米芾写字,精勤同古人一样,“未尝片刻废书”。他早年学书,经历了一个由浅入深的过程,人称其字为“集古字”,实集的是古法,是他在长期的实践中体会到的诸家长处,并非单纯点划的拼凑。

米芾曾撰一卷《海岳名言》,是他艺术观的直接表达。全书不成体系,也没有传统书论的“遣辞求工”,只以其性情快语,欲达到“要在如人、不为溢辞”的实在目的,于是就留下了书法史上少见的痛快、全无伪装的言语,与其为人举止相符。“字之八面,唯尚真楷见之,大小各自有分。智永有八面已少钟法。丁道护,欧、虞笔始勾,古法亡矣。柳公权师欧,不及远甚,而为丑怪恶札之祖。自柳世始有俗书”。不过这些并非妄谈,因为米芾以晋人古韵为审美标准,又有早年深学唐人的领会,故能跳脱出来讲话。虽然毫无顾忌,但不在于攻击前辈同仁。他欣赏那种毫无矫揉的字,力求天然,反对作字模仿与描画。

米芾于习书、作书、藏书、鉴书、论书都有深入的实践与体会,这在“宋四家”甚至书史上,都是少有的现象,正如启功先生《论书绝句》第六十八首:“从来翰墨号如林,几见临池手应心?羡煞襄阳一支笔,玲珑八面写秋深。”

结语:

正月,中国人最重要的时节。风霜尽,气象和,它是新一年的开始,也是对过去一年的回望。“占气候,说丰年”,是古人最基本的期待。笔者按“书于正月”的条件,“检索”了三件北宋代表书家的书信墨迹。他们的书法各具特点,同是北宋时期书坛的活跃人物。“宋四家”的复杂关系、蔡襄的书法地位,并不是笔者的用心之处,而隐藏于书迹背后的书写者的心情,才是笔者所想展示的。

同在正月祥瑞的气氛中,《谢郎帖》之冷肃、《新岁展庆帖》之淡定、《元日帖》之纯简,三人私密的心情,今日我们却可想见一二。这三件自然书写的信札,既是书法名品,又是三位书家真实的情感映射。新年伊始,万象更新,晓日腾腾,春符处处,众生的喜悦与期盼不言而喻。怎奈物理与人情千百交织,人的悲喜在新年的气氛中,或是升杨,或为压抑,都是真实的情味。

- 上一个藏品: 书法美学的五种表现形式

- 下一个藏品: 抄写长篇难以练出好书法