老人收藏徐悲鸿等名人300多封书信

陈立言

陈立言

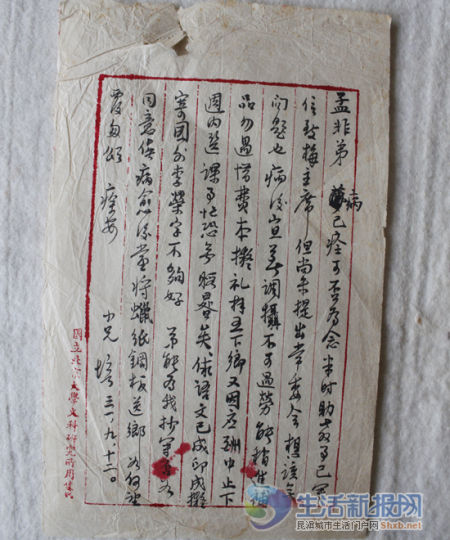

罗常培致殷焕先书信

罗常培致殷焕先书信

“安史之乱”中的杜甫说,“烽火连三月,家书抵万金”,张籍说“洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封”。一千多年来,书信在中华文化里充当着集文学、美学、历史、情感、书法、礼仪、信笺为一体的文化载体。然随着电话与互联网的普及,传统家书正淡出我们的生活。21世纪初,费孝通、季羡林、白庚胜等数十位文化名人发起了抢救家书行动。陈立言,一位71岁的老人,40多年来将他人“弃若敝帚”的书信视若珍宝,其收藏的名人书信大多出自当年极具盛名的西南联大及云南大学等校的著名学者、教授之手。

40余年300多封书信

“中国民族从很早就有了鸿雁传书的历史”,汉代司马迁在《报任安书》中以悲愤的心情述说自己的不幸遭遇,其中那句“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”更是传唱千古;三国时期诸葛亮的《诫子书》,以“静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远”勉励后辈,也让后世争相效仿……从这些书信中,我们既能感受写信者的至深亲情,也能洞见他们的生活智慧和勇气。

上世纪50年代,在外地读书、工作的陈立言通过书信和他的父亲交流,“唠唠家常,聊聊学习,谈谈工作,讲讲做人的道理。”他也通过书信跟周霖、刘华轩、朱立亭等人学习书画,“他们书信语言很流畅,用词很讲究,书法也很静美。”每次收到书信,他都爱不释手,“中国的书信包涵的不仅仅是亲情、友情等情谊,还包涵着治学、修身、礼仪等传统文化。”

文革期间,陈立言在“盘龙区古旧书合作商店”看到一本旧书,“是民国初期出版的杂志,名字叫《东方杂志》。”陈立言打开看了看,发现里面藏有两片薄薄的信笺纸,“是一封写于1942年的信,在重庆的郭世清写给他在昆明的老师蒋维崧,前者是著名花鸟画家,后者为著名语言文字学家、书法篆刻家。徐悲鸿还在里面附上了一封段话。”陈立言说,在看到书信的那一刻,他欣喜若狂,“这就是淘东西的乐趣,主人疏忽之间将旧书连同旧书信卖掉,又被爱好旧书的人买走,这种缘分可遇而不可求。”

1938年4月,北京大学、清华大学、南开大学迁至昆明,改称西南联合大学。一时间,昆明城内群星璀璨,“很多名士、学者来到昆明,所以也有很多名人都从其他地方写信到抗战的大后方昆明。”自此之后,陈立言开始了对抗战时期,尤其是有关西南联大的书信、手稿进行收藏和考证。在这40多年里,他走遍了昆明所有古旧书店,也穿遍了南屏街、长春路(后改名人民中路)、文庙街、白云巷、小西门、张官营、马街等街巷,至今他已收藏了近300多封书信。

徐悲鸿在信上附31个字

上文提及的由郭世清写给蒋维崧的书信,写于1942年10月18日。此时郭世清在重庆中央大学(原为国立中央大学,在南京,1937年前往重庆,1945年迁回。1949年后学校分为两部分,一为位于江苏的南京大学,二为位于台湾的国立中央大学)艺术系,他给在昆明中央银行工作的蒋维崧写信。

仅仅两页纸,百余字,内容甚多。信中汇报了他七月二十九日在宜宾、八月二十日在长寿(今重庆长寿区)的画展,情况“还算可以”。又说因为教室里凌乱狼藉,不能静心,就去城中朋友家小住作画。信中提到了徐悲鸿,说他上月底在蓉(成都)举办画展,“收入三十余万(给徐师母十万),颇得好评”。还提到了一位名为“巽复”的女学生,她曾给蒋维崧写信却没有收到来信,盼老师以后多给她来信。信件最后,郭世清打听昆明的情况和其他人的画展成绩。他说毕业后他可能留在重庆,去艺专工作,希望能得到老师的鼓励。

写信那会,徐悲鸿走进教室,问起蒋维崧的近况,因此他在信纸顶端附上一段话,31个字:“知近状佳善,有赋汉君处,我有画几幅,闻由弟代为保存,倘有便还请携渝。悲鸿”。而正在教室写字的巽复也在另一页信纸上附上了一段话。在信件结束后,又见一行字,郭世清补充说希望蒋维崧帮忙刻一方“天倪草堂”的印章。天倪,正是郭世清之字。

此信集三人之言,“展现了他们生活的点点滴滴,生病啦,开画展啦,教室乱不能静心啦……非常真切朴素。”不仅为后世史料研究提供了珍贵确切的资料,也让后世了解徐悲鸿提供了新的角度,“他什么时候在哪里开画展了,收入怎么样了,给了他夫人多少钱。这是只能在书信里看到的。”作为书法爱好者,陈立言也能从书法角度来看待信件,“徐悲鸿曾师承康有为,线条内敛,高古幽淡,非常有个性;而郭世清的字迹浓淡、粗细、大小结合,有碑拓之风。”

乱世中的生存智慧

在陈立言的收藏里,殷焕先的书信尤为多。“殷焕先是抗战时期重庆中央大学中国语文系毕业的,后来考上了北京大学文科研究所,在离昆明市区大约有二十多里的龙泉镇宝台山。”后任教于西南联大、云南大学、四川大学、山东大学等校,是我国现代著名语言学家。在陈立言的收藏里,还有殷焕先当年被北大文科研究所录取的通知书。

在北大文科研究所期间,殷焕先师从汤用彤、唐兰、罗常培等人,他们对其学问非常赏识。罗常培曾写信给殷焕先,信中称呼殷为“孟非弟”,说:“.。.助教事以写信致梅主席,但尚未提出常委会.。.”信中“梅主席”即为梅贻琦,当时西南联合大学校务委员会常委兼主席。“同年底,殷焕先就到西南联大任教,讲授语言文字学”,陈立言说道。

在殷焕先的信件里,有一封来自于中央钟表文具行。信中说,文具行店东“长明兄已于上月往衡办货大约下月抵昆大扎今已交邮长明兄矣俟长明兄来行此款即付”。根据钟表行一信封可知,长明兄为曹长明。这封信颇让人费解,读了数遍仍理不顺其中的关系,“钟表行不是做生意的么?为什么信中说来像是钱庄?”

随后陈立言拿出一封殷焕先的外甥从老家江苏省六合县寄来的信件,信中唠唠家常,提及他父亲病逝时他因供职于公未能及时返家尽孝,言辞悲戚。然看到信中某段后,就理解了钟表行的意思。江苏殷家邻居姓曹,家中儿子在昆明城内做钟表店,急须将款汇给他父亲用。“但是,当时昆明在大后方,汇款非常不方便。如果从外地避难昆明的人需要钱,有条件的就采用金融兑汇的方式。”譬如殷焕先,他从曹长明处取钱,他的外甥则将钱拿给曹长明的父亲,“这是乱世里的平民百姓的生存智慧。”

观殷焕先信件书风各异,罗常培的笔迹有着大学问家书风之美,规范的行草书,随意潇洒。而殷焕先之甥“供职于公”,“肯定也是个读书人,文字很流畅,书法基本功很好。”陈立言收藏的书信数量不菲,此文仅取寥寥数封以窥探那个时代的风采。这些纸质粗糙的书信手稿,洋洋洒洒,自然天成,朴素中满是一股平淡天真的文人气息。“我看着它们,读着它们,就像在触摸那一段峥嵘、沧桑的岁月。”

本报记者何惠子/文

马娅 何惠子/图

- 上一个藏品: 西安百馆项目之一高陵奇石博物馆建成

- 下一个藏品: 张柏芝易拉罐市价涨到5000元