上世纪三四十年代的农民图像与中国象征

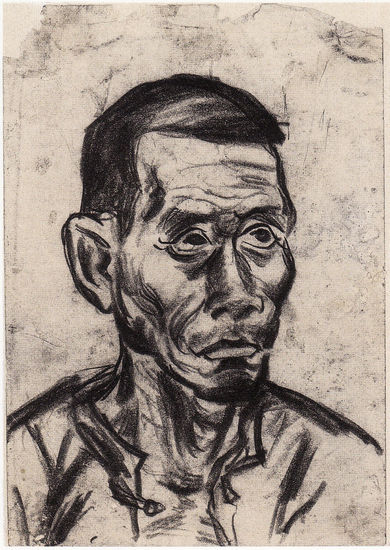

符罗飞的素描《农民》

符罗飞的素描《农民》

赵望云1933年的冀南农村写生《清河农人播种棉花》

赵望云1933年的冀南农村写生《清河农人播种棉花》

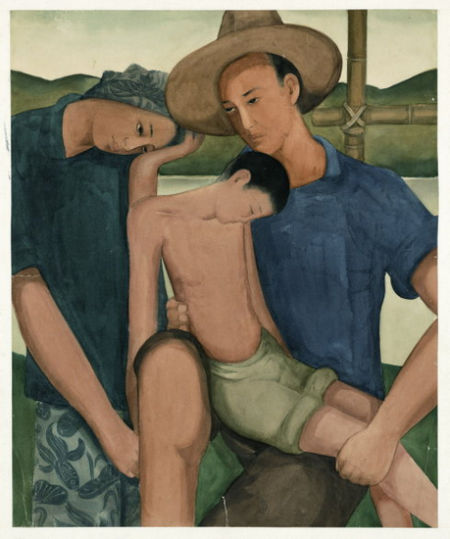

庞薰琹水彩作品《地之子》

庞薰琹水彩作品《地之子》

符罗飞的素描《恨》

符罗飞的素描《恨》

在1930年代国画界中较为深入和系统地直接描绘农村状况和农民疾苦的画家中,赵望云描绘的农村很全面地反映了当时农村生活的状况,采用高度写实的水墨速写技法更带有客观记录的性质;符罗飞作品的思想和感情的深度远远超出了人物速写这种绘画类别通常所能承载的程度;而庞薰琹则在塑造中国农民的审美形象中,鲜明地引入西方宗教的图式语言。

李公明

在1930年代国画界中较为深入和系统地直接描绘农村状况和农民疾苦,并产生较大社会反响的是赵望云(1906-1977年)。他于1932年回河北家乡农村写生,并在天津展出这批农村写生画;1933年应天津《大公报》聘请赴冀南农村写生,在报上连载130幅作品(后辑印为《赵望云农村写生集》);1934年继续赴塞上和江西农村写生;1935-1936年赴鲁南水灾区描绘灾民生活;1948年随军队赴湘黔苗区写生。(参见《赵望云年表》,载程征编《从学徒到大师—— 画家赵望云》,陕西人民美术出版社,1992年7月)他描绘的农村题材极为丰富,很全面地反映了当时农村生活的状况;而他采用的高度写实的水墨速写技法更带有客观记录的性质,完全符合报纸为他开辟的“写真通信”专栏的题旨。

实际上,在赵望云的这批冀南农村写生作品中,直接描绘田间劳动情景并不是很多,而对于农村生活中的各种手工业者、集市买卖、家庭生活、节令风俗等情景多有描绘。赵望云说,“我画农村是由于我生在农村,热爱农村景物,同情劳动生活”;(《赵望云自述》。见同上书第15页)“我是乡间人,画自己身历其境的景物,在我感到是一种生活上的责任,此后我要以这种神圣的责任,作为终生生命之寄托……我以为这十余县的平民生活,至少可以代表华北农村生活之一部,如此朴实劳苦的平民生活,现下已逐渐趋向不安与动摇。”(《赵望云农村写生集》自序,见同上书第25~26页)这是一种自觉的使命感,是在政党革命思想和左翼思潮的笼罩之外根据自身生命的经历、体验而生发出来的农村关怀,在中国现代美术的农村题材和农民图像艺术中具有独特而重要的意义。早在1928年,王森然就说赵望云在艺术圈中有中国的米勒之称;在1930年代初就认识赵望云的叶浅予在晚年回忆说当年《大公报》范长江的“旅行通讯”和赵望云的“农村写生”是最吸引读者的栏目,他认为在赵望云的笔下出现的农民是苦难中国的象征;关山月在回忆中也提到,当时有人讥讽赵望云说“无非会画农民”;黄蒙田也回忆说,当时国画界绝少有人画农民题材。(见同上书第19~44页)这些评论都注意到赵望云的农村写生在美术史上的特殊意义,这种意义实际上与农民革命画和左翼木刻运动中的农民题材所具有的意义是并不相同的。

同样重要的是冯玉祥在看到发表在《大公报》的这些农村写生之后专门为每一幅画题写的诗歌。(当《赵望云农村写生集》的第二版于1933年11月19日出版时便辑入了冯玉祥题画诗130首)有学者认为这些诗歌大体上是三种模式:“以文配图”、“由图引申”和“望图生义”,冯的动机是“宣说自己对农村问题的看法,包括缺乏工业化的基础、受到帝国主义者的宰制以及官僚体系的腐败无能,并且混容着感时忧国的情怀,将不得抗日的挫折感,转译成乡土或将不保的警谶”。(曾蓝莹《图像再现与历史书写:赵望云连载于<大公报>的农村写生通信》,载黄克武主编《画中有话:近代中国的视觉表述与文化构图》,中央研究院近代史研究所,2003年12月) 这种观点是有道理的,但还可以再做一些分析。例如,《地头少憩之老年农人》的题诗是:“农人耕地,自食其力:出自己汗,吃自己饭。本不焦虑,亦不困难:谁知赃官,苛税强捐,民不聊生,农村破产!”(见前程征编《从学徒到大师——画家赵望云》第62页)明显地把农村的自然经济与超经济剥夺的紧张冲突作为农村对立的二元模式揭示出来,与黄新波等人的左翼木刻画所表述的苛捐问题是相同的。《清河农人播种棉花》的题诗是:“春天到了,人人都欢喜,只有农人又该忙着种田地:一个在前拉着驴,一个在后推着犁,还有一个拿着篮,跟在后边撒种子。三个人,凑成一架笨机器,外国种地用机器,我们种地用气力。”( 同上,第61页)这里表达的是对农业生产现代化的愿望,带有一种现代性的目光。

可以说,赵望云的写生图像本身与冯玉祥的题诗在思想维度上存在着某种差异性,而冯的思想与图像的关系似乎恰好在某种程度上预示着日后农民图像往政治性和现代性兼而有之的发展方向,就像在大跃进时期的诗配画一样,只是叙事语言变了。

符罗飞(1897-1971年)来自贫民底层,于1926年加入中国共产党,是自觉地皈依共产主义信仰的美术工作者。他参加了“五卅”运动和1927年的上海工人武装暴动,担任过法租界的工运宣传员。大革命失败后他被迫逃亡,到意大利继续学习美术。抗战爆发后,他从意大利回国参加抗日斗争。在战争期间,符罗飞在桂林参加了抗日文化界的一些活动,宣传抗日。1946年,他赴湖南灾荒地区写生,回来后在广州、香港举办“饥饿的人民”画展,受到文艺界的好评。

在这批作品中描绘灾区农民的两幅速写肖像中,作者敏锐而准确地描绘了南方农民的形象特征,同时更为深刻地表现了人物的内心感情,其中的关键就在于突出了对眼睛的刻画,这也是符罗飞此期人物速写中常见的表现手法。他自己曾这样描写过那些眼睛:“这是一对饥饿的眼睛,一对智慧的眼睛;它充满着忿恨,充满着反抗。在骑楼底,在茅蓬下,到处都是默默的闪光。”(转引自黄蒙田《符罗飞十年祭》,香港《文汇报》1981年1月10日)

在速写肖像中,艺术家对农民的命运寄予了无限的同情,同时也揭示了农民身上所蕴藏的力量,其思想和感情的深度远远超出了人物速写这种绘画类别通常所能承载的程度。

在1930年代中国艺术家笔下的农民图像中,像庞薰琹(1906-1985年)的《地之子》这样的作品是极为独特的。该画原作为油画,此为水彩画稿图,但是却已经比较完整地表达出作者的主题思想。画家也是因当年江南大旱有感而作,但是在画面上并没有极力渲染灾荒的情景,而是把笔触引向了更深沉的思考与情感。作为深受西方现代艺术影响的现代派艺术团体“决澜社”的组建者之一,庞薰琹在艺术上多有运用变形、平面化等装饰性风格来表现中国的事物和文化,在这幅农民图像中同样看到他的典型风格。

庞薰琹对该画的自述是,“在《地之子》这幅画上我画了一个僵硬的将死的孩子,一个农民模样的男人,一手扶着这个孩子,一手握拳,孩子的妈妈掩面而泣,我没有把他们画得骨瘦如柴,穿得破破烂烂,相反他们是健康的,我用他们来象征中国。我用孩子来象征当时的中国人民” ;“无论如何,从《地之子》这幅画开始,我在艺术思想上起了变化。”(参见:www.artxun.com,2011-03-16)

艺术家在创作中自觉地以农民的形象作为中国的象征,这与上述叶浅予先生在回忆中说赵望云的农村写生是苦难中国的象征是极为不同的,庞薰琹的象征性创作揭示了农民图像的另一种思想与审美维度:农民是大地与人类关系的象征,是建设未来理想生活、理想中国的根本。

从《地之子》这个题目中也可以看到庞薰琹的创作深受五四新文学思潮的“土地”精神血脉的巨大影响,我们知道早在1928年小说家台静农以《地之子》为书名出版了他的小说集;1933年李广田也创作了一首以《地之子》为题目的自由体诗歌。另外,在稍为熟悉基督教艺术图像的读者看来,庞薰琹的《地之子》还散发着一种宗教性的怜悯与救赎。在塑造中国农民的审美形象中,如此明显地引入西方宗教的图式语言是不多见的,可以说这是一个独特而充满艺术魅力的范例。但是,在日后的中国农民图像画廊中,几乎再也不可能产生这样的图像了。■

- 上一个藏品: 走访首尔慰安妇博物馆:捐献者多为日本民众

- 下一个藏品: 市民收藏铁板疑是金兀术的铁浮屠