早期共产主义运动时期报刊中的农民图像

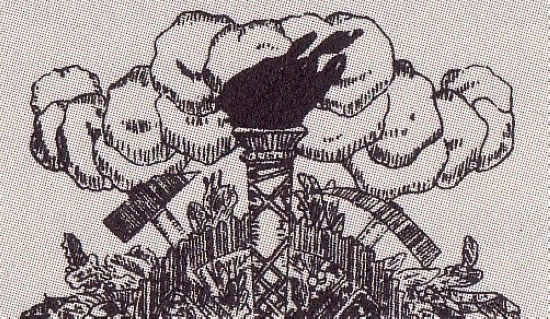

①共产党早期组织的《劳动音》首期封面画局部,1920年

①共产党早期组织的《劳动音》首期封面画局部,1920年

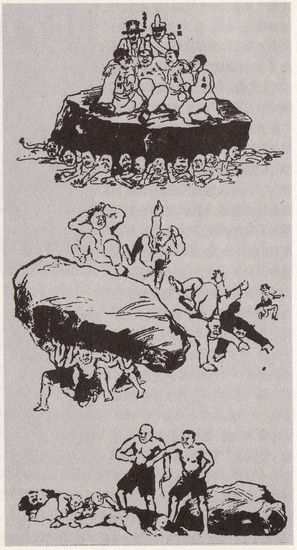

②广东农协《犁头》周刊第十二期,刊登了题为《我们的过去,我们的现在,我们的将来》的漫画(黄焯华作),描绘了“我们”(农民)从被压迫到起来反抗,最后取得斗争胜利的三部曲。

②广东农协《犁头》周刊第十二期,刊登了题为《我们的过去,我们的现在,我们的将来》的漫画(黄焯华作),描绘了“我们”(农民)从被压迫到起来反抗,最后取得斗争胜利的三部曲。

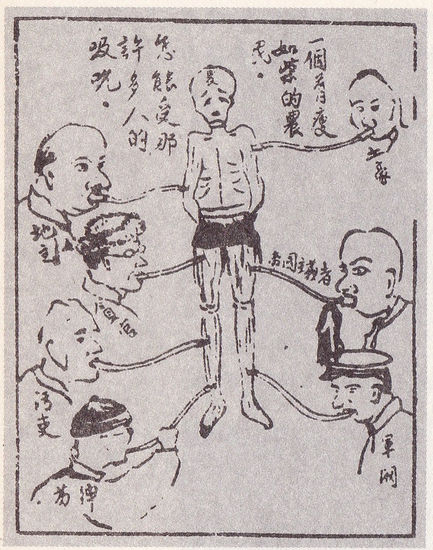

③江西农民协会主办的《农民画报》刊登的漫画《怎能受那许多人的吸吮》(1927年)

③江西农民协会主办的《农民画报》刊登的漫画《怎能受那许多人的吸吮》(1927年)

④广东农协的题为《快乐的聚宴呵!》(1926年)的漫画传单上,帝国主义者、地主、官僚、买办、土豪等围作一桌,“宴席”上摆的是“农工血肉”和“佃农”。

④广东农协的题为《快乐的聚宴呵!》(1926年)的漫画传单上,帝国主义者、地主、官僚、买办、土豪等围作一桌,“宴席”上摆的是“农工血肉”和“佃农”。

中国早期共产主义性质的组织一开始都比较重视办刊物,最简捷、有力的图像语言是以某种劳动工具作为象征性事物,以最直接的图像样式(如封面画)作为载体和传播的手段。除了象征图案和群体形象的塑造以外,在这些农民运动刊物发表的漫画、宣传画等图像作品中,还可以看到以控诉剥削为主题的思想启蒙。

李公明

中国早期共产主义性质的组织一开始都比较重视办刊物,而且都是以劳动阶级为号召,如北京的《劳动音》(1920年11月创刊,邓中夏担任主编,周刊)、广州的《劳动者》(周刊,1920年10月,由米诺尔、别斯林出资,以无政府主义者梁冰弦、黄凌霜等为主要撰稿人)和上海的《劳动界》(上海共产主义小组编印, 1920年8月创刊,周刊)等。这些刊物除了刊登文章外,也比较重视通过封面、插图等方式发表漫画、宣传画或摄影等图像作品(参见黄可《中国新民主主义革命美术活动史话》)。

最简捷、有力的图像语言是以某种劳动工具作为象征性事物,以最直接的图像样式(如封面画)作为载体和传播的手段。这是左翼运动中常见的艺术现象。这种象征性事物的发明可以农民运动中的犁头图案为例。广东省农民协会于1926年创办的《犁头》周刊(1926年1月在广州创办,先为旬刊,后为周刊, 主编罗绮园,主要撰稿人有罗绮园、阮啸仙、伍卓宣、彭湃等)的封面就有犁头图案,在其创刊号的《犁头宣誓》中有这样的表述:

“我们有一把犁头,一把钢的犁头”;“犁头的唯一的责任,就是开耕的时候,将上层的、枯燥的、龟裂的、减削了培养能力的地面滚个翻身,同时又把那些在地面上潜滋暗长寄生着的莠草乱苗连根铲除,为日后的种子开一条新的生路。犁头的使用是生的创造,恶的铲除”;“我们的敌人是帝国主义、媚外军阀、买办地主、劣绅土豪、贪官污吏、骄兵悍将。凡此种种……犹如莠草,势在铲除,使所犁之地,永属于持犁之人”。

这种文字是对犁头作为象征物的充分而饱含激情的表述,其中所表达的对农民的力量和正义性的宣示是非常明确和强烈的。在这幅封面图像中,这种炽热的感情和无坚不摧的力量感得到了极其有力的表达:在太阳底下的一把坚硬而且尖锐的犁头竖立在土地上,在犁头身后是光芒万丈的太阳;而更重要的图像是占据了太阳中最大面积的国民党党徽,非常强烈的视觉表达是党徽光芒四射,是党徽在照耀着田野上的犁头——这是早期的革命党与农民运动关系最具有政治性的艺术表述。

与《犁头》周刊的封面画相类似、但是图案组合的元素更为复杂、艺术性更强的是北京共产党早期组织的《劳动音》首期封面画。

该图是一个以火炬、锤子、铁镐、齿轮、禾苗、稻穗组成的图案,象征着共产主义的理想(火炬所带来的光明)和工农联合,其中的锤子与铁镐分别代表工人与农民的力量,从图像寓意的丰富性和装饰性效果来看,远比上述《犁头》周刊的封面犁头图案要强得多。这种象征性图案的出现可能是受到十月革命后苏联宣传画艺术中的图案的影响,在日后漫长的岁月中,这种象征性图案在中国的意识形态宣传中一直是平面设计中的首要元素,无论在宣传画、封面画、黑板画、报刊题图甚至徽章、公章中都是很常见的。一个例子是在1930年代初期的中共苏区政权的公章中的运用,“中华苏维埃共和国福建省长汀县新桥区罗坑乡乡工会” 的圆形木刻公章所运用的图案元素就是五角星、地球、镰刀和铁锤、嘉禾麦穗(图见《美术丛刊》第2期第6页,卢芒《谈木刻的战斗传统》一文的插图,上海人民美术出版社编辑出版,1978年,上海)。这种图案组合与构图形式应该是以某种流传的样式为本,恐怕就与中共刊物上的封面图案画的流传、影响有关,否则很难想象一个乡的部门公章能有着如此成熟的图案设计水平。

虽然在目前来看,在这些报刊插图中并不存在一个从描绘图案到塑造人像的发展进程,但是这两者之间在描绘农民形象方面的差异性和意义的变化是很大的。图案传达的是信念,而直接描绘人的形象则是表达了人物主体的出场——在这种宣传性的图像中,也就是一个群体或阶级的出场。

广州的刊物《劳动者》的第一期封面描绘一个手举铁镐的筑路工人形象,背景是飘着云彩的圆形天地,热烈赞颂工人阶级的劳动神圣和具有无穷创造力的力量。虽然这里描绘的不是农民的形象,但是这种具有强烈而鲜明的政治性形象的图式语言却是有典型的代表性意义。值得注意的是,这份刊物的创办人是具有无政府主义思想的激进分子,因而在这个劳动者的形象中强调的是破坏的力量、独立的力量,而没有添加更多的如党徽、旗帜等象征物。

在国共合作期间,各界民众团体出版的报刊至少有一百二三十种,其中的农民报刊有广东《犁头》、《湖北农民》、湖南《农友》和《镰刀画报》(后改名《农民画报》)、江西《锄头》、《山东农民》、陕西《耕牛》等。在这些刊物的封面画中,1926年2月1日出版的第二期《中国农民》的封面画在题材内容和画面气氛上达到了一个高峰。该期封面有上、下两幅图,上图是在国民党党徽照耀下的犁头,与《犁头》周刊的那把犁头图像一模一样;下图是一幅人物群像,描绘的是一群农民围绕着高高升起的农会旗帜在欢呼、在敬礼!

从艺术价值的角度来看,这幅钢笔画只是粗粗勾勒出一个群体活动的场面,对于人物形象的描绘十分简略,只是大致可以感觉到这是一群劳苦大众,甚至连表示农民身份的形象特征也没有能够细致地描绘出来。但是,人物的身体语言、动作的统一性、场面气氛热烈却是鲜明地传达出来了;更重要的是,围绕和仰望着那面农会旗帜的构图、人物群体的动作和旗帜放射出的光芒——所有这些都透射出一种强烈的精神力量,一种乐观的、英雄主义式的乐观精神,以及对未来胜利的信心与欢呼。如果联系到该期内容刊登了毛泽东的《中国社会各阶级的分析》,那么出现这种群众运动中的欢呼图像应该是合理的,也似乎预示着日后的农民宣传画中,这种群体欢呼的场面将成为最常见的图式之一。不管在艺术表现上还是如何的简陋和粗糙,但在这本以“中国农民”命名的政治宣传刊物的封面设计中,中国农民的图像终于在政治斗争的舞台上担负起宣传、动员的使命。

除了象征图案和群体形象的塑造以外,在这些农民运动刊物发表的漫画、宣传画等图像作品中,还可以看到以控诉剥削为主题的思想启蒙。在广东农协的一幅题为《快乐的聚宴呵!》(1926年)的漫画传单上,帝国主义者、地主、官僚、买办、土豪等围作一桌,“宴席”上摆的是“农工血肉”和“佃农”。在创作手法上,该画特别强调对剥削阶级的构成的身份标识,这种在漫画中常见的手法在这里有效地传达了阶级阵营的划分与象征性的图像符号。

与该图异曲同工的是江西农民协会主办的《农民画报》刊登的漫画《怎能受那许多人的吸吮》(1927年),但是该图比《聚宴》更形象、更有鼓动性。

画面中间那个被捆着双手的人被明确地标识为“一个骨瘦如柴的农民”,一个被剥削、被损害者的形象非常突出;而那“许多人”的身份也是十分鲜明:地主、土豪、帝国主义者、劣绅、贪官、污吏、军阀。这种身份标识是揭露剥削的基本前提,而揭露剥削则是典型的“怨恨叙事”的核心。在广东农民协会的一幅题为《叫我们农民怎样负担得起呢》的宣传漫画中,文字标识的重点是农民身受的沉重负担。从身份标识到剥削与怨恨的启蒙,农民在中国社会中所处的地位及其命运的政治性不断凸显。在接下来的左翼美术运动中,这种图像的启蒙功能更全面地展开。从阶级身份到怨恨启蒙,很自然会产生的主题就是号召农民起来斗争。在这时期的刊物图画中,这种主题创作的漫画已经出现了。在广东农协《犁头》周刊第十二期,刊登了一幅题为《我们的过去,我们的现在,我们的将来》的漫画(黄焯华作),描绘了“我们”(农民)从被压迫到起来反抗,最后取得斗争胜利的三部曲,以巨石的掀翻过程、先前的压迫者被打倒在地和农民的胜利形象表达了斗争的正义性和对于胜利的信心。有意思的是,最后一个画面本来应该描绘的是“将来”,但是却成了取得斗争胜利的时刻,突出的是胜利者与失败者的力量对比和在审美上的快感。■

- 上一个藏品: 长沙共登记抗战类文物资源38处

- 下一个藏品: 小人书整套价格涨得猛