1950年代初期的农村抗美援朝画

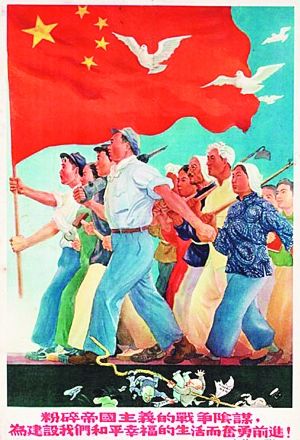

① 《粉碎帝国主义的战争阴谋,为建设我们和平幸福的生活而奋勇前进!》 宣传画 作者未详 约1950-1952年

① 《粉碎帝国主义的战争阴谋,为建设我们和平幸福的生活而奋勇前进!》 宣传画 作者未详 约1950-1952年

② 俞启雄 《警惕美国强盗破坏我们的幸福生活》 新年画 约1951年

② 俞启雄 《警惕美国强盗破坏我们的幸福生活》 新年画 约1951年

③ 邓澍 《保卫世界和平签名》 新年画 1950年

③ 邓澍 《保卫世界和平签名》 新年画 1950年

④ 叶善绿 《人人防疫,粉碎美帝国主义的细菌战!》 宣传画 1952年人民美术出版社

④ 叶善绿 《人人防疫,粉碎美帝国主义的细菌战!》 宣传画 1952年人民美术出版社

宣传画作为社会动员的最有效工具,体现着国家意志的发生、贯彻和变化。1950年代初期,与土改宣传画在此期的发展几乎同时出现的是以抗美援朝为主题的宣传画。在面向农村的抗美援朝宣传画中,清匪反霸、踊跃参军、生产粮食支援前方、保卫农民在土改后的幸福新生活等题材成为有别于城市宣传画的主题。

李公明

1950年代初期的抗美援朝对中国政治发展的根本性影响带有众多的转折性质,已有不少学者对从镇反运动开始,向苏联一边倒的外交路线、以反美为核心的意识形态改造等方面进行了论述。如果从社会心态史的角度研究从1949年10月到1954年9月第一次全国人大召开期间发生的巨大变化,更能感受到从短暂的精神蜜月到强硬的国家意志之间的急速转换。但是,过去的研究较多关注的是发生在所谓的精英阶层(知识分子、资本家、原有的社会公职人员等)中的“适应环境变迁的文化过程”,而相对忽略了这一过程同样在农村地区发生。

宣传画作为社会动员的最有效工具,体现着国家意志的发生、贯彻和变化。1950年代初期,与土改宣传画在此期间的发展几乎同时出现的是以抗美援朝为主题的宣传画,而且在农村宣传画中这两者之间也有着紧密联系。一般来说,抗美援朝宣传画的主要面向中心是城镇,各种创作、展出活动大都在城市举行,通常的主题是保卫和平、美帝必败等,形成了宣传画创作的小高潮。而在面向农村的抗美援朝宣传画中,清匪反霸、踊跃参军、生产粮食支援前方、保卫农民在土改后的幸福新生活等题材成为有别于城市宣传画的主题。

题为《粉碎帝国主义的战争阴谋,为建设我们和平幸福的生活而奋勇前进!》的宣传画以游行队列的方式把工人与农民进行了先后的排列,突出了农民紧跟工人阶级向前进的整体性。农民的群体形象塑造是农村宣传画创作中的重要问题,从性别选择到地域色彩到人物服饰等等,需要在创作实践中迅速建立一套完整的图式语言。这幅宣传画强调的是整体前进的宏大气势,五星红旗与和平鸽成为同类题材中最常见的象征性元素。

中央美术学院专门编辑、出版了《抗美援朝保家卫国宣传画选集》(1951年),其《编辑例言》指出:“宣传画(或名政治招贴画)需要有高度的思想性和艺术性。作者不但要正确地反映现实,而且要展望人民的明天,指示应走的道路,来及时地启发和鼓舞人民作推进现实的努力。因此宣传画是最具群众性的战斗的造型艺术”,充分反映出对宣传画的政治功能的准确认识。对于抗美援朝宣传画创作的意义,江丰在1954年的美术工作报告中进行了这样的概括:“在抗美援朝运动中美术家运用了政治讽刺画和政治宣传画等战斗的武器,及时地揭发了美国侵略者的阴谋,无情地打击了美国侵略者的罪恶行为。这些作品其所以成为支援人民志愿军的正义行动的奇迹力量,就因为它对广大人民群众进行了爱国主义和国际主义的教育。……美术家在这一次规模宏大的创作实践中不只提高了人民群众的政治觉悟,推动了抗美援朝运动,推动了祖国的社会主义建设,而且也提高了美术家的思想水平和艺术水平。直到今天,许多抗美援朝历史阶段中出现的美术作品,仍能受到广大人民的珍视和热爱。”(转见北京画院编《20世纪北京绘画史》,第226页,人民美术出版社,2007年9月)从这里也可以看到,土改宣传画与抗美援朝宣传画在政治性方面有着高度一致的功能特征。

在农村抗美援朝宣传画中,叶善绿创作的《人人防疫,粉碎美帝国主义的细菌战!》(1952年)是颇为独特的,并且影响较大。当时据称美帝国主义要对中国发动细菌战,也有当时的宣传材料称美帝已经向中国内地空投细菌,实际上的情况是各地有多种传染病疫情流行,于是在全国开展的爱国卫生运动与反美宣传紧密相连。从1950年到1952年,宣传部门组织创作了一批以卫生、防疫为主题的宣传画、年画以及连环画,发行数量也十分可观。叶善绿创作的《人人防疫,粉碎美帝国主义的细菌战!》、沙更思的《打死一只苍蝇,就是消灭一个敌人》(1952年)、张松鹤的《保卫孩子,坚决粉碎美帝细菌战》(1952年)都是把反对美帝与防疫结合起来的具有高度政治性的宣传画。

在叶善绿的这幅作品中,非常突出的人物是一位中国青年农民的典型形象,尤其是他叉腰挽袖的动态和极为结实健壮的手臂肌肉。很明显的是,作者通过对这个农民形象的身体语言的强有力的塑造,表现的思想内涵远超出了卫生防疫的主题;我认为甚至也超出了粉碎美帝细菌战的主题,而是同时表现了在新政权下的农民形象的力量感。通过聚焦于身体的力量与强化,农民形象获得的一种整体的力量感,成为政治性主题的一种身体仪式。在日后的反帝、反修、大批判等等政治性主题图像中,农民图像中的身体力量总是会得到强有力的表现,成为农民图像的革命美学中的一项强有力因素。在艺术手法上,该画以工笔重彩人物的笔法进行描绘,造型准确,笔力谨严,尤其是对这位青年农民的形象的塑造下了很大功夫。

俞启雄创作的新年画《警惕美国强盗破坏我们的幸福生活》(约1951年)也是以单张印刷的形式发行,与宣传画具有同样的功能。该画的主题与土改有着更密切的联系,有意思的是作者的这种构思:以扶老携幼的农民围着观看一幅彩色的大型抗美援朝漫画为中心,而背后的农居和农民的服装、形象等都力图说明在土改以后农民已经开始过上幸福生活了;也就是说,蜜月的幸福是需要保卫的,要警惕被敌人破坏。这与“忆苦思甜”有不同的基本面向,虽然与古人的“居安思危”有类似的伦理道德训诫,但是核心价值却是反伦理的镜头与仇恨的国家意志训诫。另外很有意思的是,通过画中的农民所观看的漫画所表达的“警惕”主题只是它力图传达的第一层含义,同时更重要的是它把这种画中的观看作为一幅更完整的图景呈现在观众面前,力图传达的第二层含义是农民必须“观看”、必须接受“观看”。就像从近代以来的中国新闻报刊图像中就有观看西洋镜的图像、在延安美术中有观看宣传画的图像一样,被观看的图像与观看本身都有着同等重要的意义。在农村宣传画中,这种叙事手法具有较大的吸引力。

与全国人民支援抗美援朝的公共政治活动相类似,但是在时间上更早一点的是各种“保卫世界和平”签名,这是一项具有高度象征性的活动。1950年5月10日,全国美协响应中国保卫世界和平大会委员会的号召,发动全国美术工作者以“响应世界保护和平大会禁用原子武器的宣言”为主题,进行爱国主义的艺术创作,广泛宣传和平签名运动。(见《人民美术》1950年第3期)

邓澍在该年创作的《保卫世界和平签名》(1950年)描绘在农村中的和平签名活动,从主题上看并没有什么独特之处,但是在艺术上却以这一场面展示出农民的新生活与新形象,尤其是在形象的刻画上取得了较大的成绩。这是蜜月期中的国家意志的温和训诫,从农民的文化心理结构层面上看,未始没有一种世界关怀的精神感召。但是,在这种语境中的“签名”作为一种社会动员的工具,把个体行为与数据指标紧密结合起来,成为农民政治表态的日常操练。该作品于1952年9月获得由文化部颁发的新年画创作一等奖。(据《20世纪北京绘画史》217页)

雷正民创作的《慰问志愿军!》(1951年,见中央美院研究部编《抗美援朝保家卫国宣传画选集》第25页,人民美术出版社1951年9月)表现的是农村抗美援朝宣传画中最常见的主题之一。“慰问”是感恩伦理的自然发展,在20世纪中国政治语境中也是顺从、贡献、牺牲等革命伦理的一种感情表达。在农村的抗美援朝宣传运动中,征产、多缴公粮、捐款、捐粮食等通常会被看作农民觉悟提高的重要表现,如《人民日报》报道“新乡县农村掀起了抗美援朝运动”中提到,该县“捐款总数已达五千余万元。四区杨兴村一个村就捐了人民币七十八万四千元,小米二百二十一斤,小麦二百九十四斤,玉子二百八十八斤,棉花五十五斤。”(郝明甫,1951年3月23日)这幅画以鲜明的形象突出了这个主题,表现了国家意志与个人意志的完美结合。■

- 上一个藏品: 无锡大爷珍藏60多年前股票 曾有人以2万收购

- 下一个藏品: 四枚个性电影卡后市可期