也谈鲁迅致陶亢德信

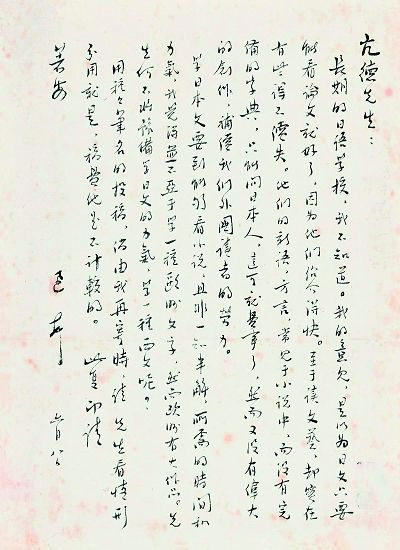

鲁迅致陶亢德手札

鲁迅致陶亢德手札

去年嘉德秋拍“信札写本”专场上的鲁迅致陶亢德函件,“很可能是抄家后没有发还的那一封”。远寓旧金山湾区的陶老师,记得家里有过一封信,列出了要求发还的物件清单,当中就包括鲁迅的信。和其他蒙在鼓里的局外人一样,这封写于1934年6月8日的信来自哪里,她也很想知道。受行规约束,这件因高价成交引起喧哗的信札来龙去脉如何,一时间成了谜团。

赵武平

去年嘉德秋拍收槌前一天,远寓旧金山湾区的陶老师,接到我的信,回了一个电子邮件,谈起“信札写本”专场上的鲁迅致陶亢德函件,推测说“这很可能是抄家后没有发还的那一封”。她记得家里有过一封信,列出了要求发还的物件清单,当中就包括鲁迅的信。和其他蒙在鼓里的局外人一样,这封写于1934年6月8日的信来自哪里,她也很想知道。受行规约束,这件因高价成交引起喧哗的信札,和另外那封同场交易的陈独秀写给她父亲的信,来龙去脉如何,一时间成了谜团。

目下可见的,自1933年10月至1934年7月为止,鲁迅写给陶老师父亲的信,包括去年拍卖的,统共十九封,—— 1978年10月起开始出版、1980年6月出齐的《鲁迅手稿全集》八册书信,完整收录了所有这些信函的影印件。信札当中最早发表的,正是陶亢德接到的第一封鲁迅回信,收在1972年10月内部发行的《鲁迅杂文书信选(续编)》里,写信时间是1933年10月18日(鲁迅下午收到来信,当晚就回复了),信的注释说“陶亢德,当时在买办资产阶级文人林语堂主办的《论语》半月刊任编辑。本函过去没有发表过”。此前,无论许广平先后于1937年和1946年编印的《鲁迅书简》,还是人民文学出版社1958年出版的十卷本《鲁迅全集》书信卷,都不曾辑录任何一封写给陶亢德的信,——原因是什么现在比较难说,但显然跟收信人身份敏感有关,尤其是他参与汪伪政权文艺出版,战后以“文化汉奸”罪名,被判处有期徒刑三年,上诉后经最高法院裁定,改判一年零三个月,缓刑两年。“文革”后期,由于周海婴上书毛泽东,请求“出版一部比较完备和准确的鲁迅书信集,……一部收入现存全部书信,认真按照手稿校订过的新的鲁迅书信集”获得批准,从而使得1978年8月出版的《鲁迅书信集》,首次不避讳通信者身份,公开了收集到的全部信函,合计一千三百八十一件。这一版书信集没有注释,也不注明收信人身份,是1981年版和2005年版全集书信卷的基础,其中的鲁迅致陶亢德信,内容一样,注解却有改变。最新一版的注释,增补了生卒年代,删去了上一版注文末句“抗日战争时期堕落为汉奸”,改作“陶亢德(1908至1983),浙江绍兴人。当时为《论语》半月刊编辑,后又编辑《宇宙风》、《人间世》等”。

以前听说,陶老师父亲聚藏的作家手稿、照片、书简和字画,因为“文革”抄家而多有缺失。上世纪八十年代发还时,在他主编的《宇宙风》上连载的《骆驼祥子》手稿,和一些名人的书简与文稿虽得收回,但数目与先前相比,已不可同日而语。不过,对于这次拍卖品的来源,社会舆论并不一致。有声音说,陶亢德的鲁迅书信,建国后多已捐出。至“文革”开始,他手上不会还有鲁迅手稿。绍兴鲁迅纪念馆也证明,1953年4月12日,陶亢德捐赠了四封鲁迅书信,包括给林语堂的两封。是否可以就此推论,抄家物资中不再有鲁迅书信了呢?

事实难以断定,但未必没有别的可能。陶老师也说,“我父亲是很早就把书信捐出去的。……但不能排除他让公家抄了以后还给他。”在她记忆里,“我父亲对学习外语很有兴趣,他都是自学的。解放后我还记得他找白俄老师教他俄文(我考上北大学英语,他很高兴,要和我谈如何学英语。可惜我当时没太理会)。”她故而推断,“我认为这是他保存这封信的原因。”若真是这样,“流传在外仅此一通”的结果,该是抄家所致,——这封信抄走以后,不知落入何人之手。

说来也是,以“革命”的名义,堂皇抄去的东西,完璧归赵能有几许?“这十一年里我认识的人中间,哪一家不曾给‘造反派’或红卫兵抄家几次?有关文化的东西哪一样在‘浩劫’中得到保全?”——还记着巴金这个诘问的人们,自然未免会联想起,鲁迅通信者赵家璧和金性尧,及其所藏鲁迅作品和书简的命运。

赵家璧说,本来家里藏有鲁迅、茅盾、郁达夫、老舍和沈从文等人书信六七百封,包括鲁迅书信四十九封。在1966年的抄家中,作家信笺多被当作“黑材料”而没收,惟有鲁迅书简得以豁免,——造反派说:“鲁迅的信是革命的,我们不要!”到了1969年10月,却又有通知说,“私人藏有革命文物者,都要上缴组织代为保管”,只好把裱装成册页的鲁迅书简,“亲自送到绍兴路五十四号的连部驻沪办公室,换来一张代为保管的收据。临行时,经办人还安慰我说,但等天下太平,定必原物发还。”两年后,上海鲁迅纪念馆突然派人前来“致谢”,说他“捐献的鲁迅书信,不但数量多,而且加工裱装得如此精美,是他们长期征集工作中所从未遇到的”。他开初莫名其妙,稍后迅即无奈明白过来,鲁迅的书信,再也不归他所有了:“但我到此才懂得连部所谓代为保管之说,根本是一派胡言。工、军宣队擅自处理私人所有的革命文物,令人气愤。”

同样,陶亢德的朋友、同鲁迅有过四次通信的金性尧,也“曾经以有初版本的《野草》而自豪,对毛边的《坟》与《华盖集》等也特别喜欢。还有黄裳先生送我的第二版的《呐喊》,其中还保留着《不周山》”。但五十年后,他的书架上,“已没有鲁迅的单行本和译作了”。他和许多熟人都想不通:“怎么,连鲁迅的著作也要抄得去么?”然而,“事实也就是抄得去了”。

有人会说,要是留有抄家清单的话,遗失物件的去向,就比较容易找了罢。那又怎可能呢?不分青红皂白的造反派,不会允许被抄家者乱说乱动,更不大会给受害人开收条、列清单——见过一部自印的“文革”日记中,一九六八年五月六日一则,记载了上海出版界抄家活动的详情,足以展现令人惊诧的一幕:

上午,和刘桂英、洪德林去金兆梓家补抄家,要金搬到汽车间去,将两间房让出来。其实,主要是一些书和空的橱柜,差不多没有什么东西。(金已快八十,半身瘫了,有一个保姆服侍他,还有他金华的一个侄女在。弄来弄去,花了几乎一个上午,才封了起来。)单位里的抄家物资今天已车出去变卖,资本家李昌允家的相簿、衣架也拿来了,结果,将照片撕下,把簿子拿去卖。我说,有些东西和相片,以及生活小用品如衣架,可以给他们,反正又不值几个钱。他们说不行:因为,一还,就会给人印象,似乎是“抄错了”,“退还抄家物资”了。这也有理。上午,我们抄金家时,就没有要那些破烂,都让他们搬了去。我总觉得金大概早已将值钱的东西转移了出去。

“破烂”、“不值钱的东西”,尚不轻易放过,何况文物和字画呢?“值钱的东西”,除了侥幸发还的,其他的归宿,不外是被毁坏,被“变卖”,被收归公有——或者进入博物馆,或者藏于图书馆,甚至归入“公家人”私囊。有材料说,仅1966年8月18日后一个月,北京被抄家的达十一万四千多户:上海从8月23日至9月8日,抄家八万四千二百二十二户。到9月下旬,天津抄家一万两千户;从6月至10月初,全国红卫兵收缴的现金、存款和公债券达四百二十八亿元,黄金一百一十八万八千余两、古董一千多万件——康生自1968年至1972年,多次前往北京市文管处,攫取古籍一万两千零二部,其中不乏宋元版和明版珍本或孤本,而它们多数原属运动中落难的知名人士,比如齐燕铭、邓拓、阿英、章乃器、傅惜华、赵元方和陈梦家。

因为鲁迅书简的拍卖,我忽然记起来,1995年夏天的时候,陪陶老师去黄山,第一次听她谈到亢德先生,和他做杂志编辑的“秘诀”:

对于无名作者的来稿,我们不但不应不看而退或撕,并且对其第一篇来稿还必“从宽录用”,我有这么一个看法,就是一个作者第一次投稿给你如经采用,他以后如有更佳之作定可十九归你,因为一个作者的投稿,总向曾经发表过他文章的刊物投去。而到了第二三篇投来时,你就严格处置,也不至于使他不再来第四五篇,他至少已经明白你不是有眼无珠或唯名是用的编辑,后来的投稿不取,大半会归罪于自己写得不好。若是第一篇投稿虽有可取之处而你不用,这就如对一个乘兴而来满腹诚意的访客享之以闭门羹一样,以后再望他登门拜访,一定是十拿九不稳的了。就我的经验而论,这样办法确乎不坏,虽然无从与不如此做的结果作一比较,因为我始终不会不如此做过。

上山前,我压根儿还不知道,陶老师父亲就是陶亢德,更不清楚他一生办过许多杂志,——“自民国二十年起到三十年为止,我所参与过的,共同发起的,主编的,手创的杂志,仔细算算已经十有四个,其中除一二个之外,其余的可说与我都大有关系。现在想想,以一个并非学新闻的人——其实我什么都没有学过——而居然敢与这么多的杂志‘大有关系’做‘将官头’,而又居然这么多杂志在内容上并不是‘剩余价值’‘低级趣味’,在营业上并不亏本赔钱,小部分固是我的胆大妄为,大部分还是全国作家的鼎力援助”。同作家打交道,他当然有条件收藏他们的书简文稿。

后来,我又找出亢德先生一些文章,还有他二十五岁时出版的《徒然小说集》,看见韬奋先生给他作的序言里,对这位学徒出身、做过小店账房先生的“前途未可限量的青年作家”,充满感情地寄予着厚望:

我和徒然先生做朋友的经过,回想起来,也颇有趣味,他原是一位《生活》的热心读者,前年在沈阳的时候,他时常替《生活》撰著通讯,后来到了九一八的极危险的时期,他在这一两天内每隔数小时,还在枪声炮吼风声鹤唳中执笔作快函寄给《生活》,叙述当时的种种状况,虽街道上及邮局中布满了日兵,丝毫不能减低他的热忱和勇气,我当时每接到他的一封信,即受一次很深的感动,周刊付印有定期,往往临时赶往印刷所把他稿勉强抽出,把他的通讯插入,后来他由沈阳回到上海,《生活》周刊社适需人襄助,便请他加入共同努力于本社的工作。我们敬佩他的奋斗生涯,敬佩他的忠勇奋发,希望他于出版这本小说集之后,还继续努力,为我国文艺上多开几朵灿烂之花。

1950年后,亢德先生仍做编辑,任职革新书店、群联出版社、新知识出版社和中华书局上海编辑所,1958年补划为“右派”,1983年5月因病去世。■

- 上一个藏品: 百年唐卡的神秘及魅力

- 下一个藏品: 爱尔兰博物馆切片揭秘巧言石起源