从《上海漫画》到《时代漫画》

叶浅予为《上海漫画》封底所作的“王先生”系列连载

叶浅予为《上海漫画》封底所作的“王先生”系列连载

《时代漫画》封面

《时代漫画》封面

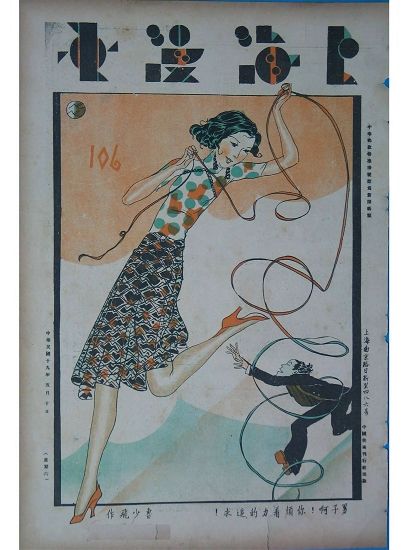

鲁少飞绘《上海漫画》封面画

鲁少飞绘《上海漫画》封面画

王欣

上世纪30年代,上海漫画从技法风格、体裁内容到精神关怀上将对西方漫画的转译和对现实环境的需求结合起来,完成了中国漫画的现代性转型,上海的漫画家们也成为在文化消费领域形塑市民阶层、中产阶级阅读口味的文化中介者之一,并在1930年代中后期外侮逼近时,成为塑造、传播紧实的民族意识的鼓吹者。

上海是中国现代意义上的“漫画”的发祥地。现在一般认为,中国发现最早的现代漫画是《俄国警闻》上的《时局图》,刊登于1903年。而在这一年德国人爱德华·福克斯已经写成了鸿篇大论《欧洲漫画史1848-1900》。其实欧洲现代漫画的诞生也就是在这本书完成的半个世纪前,但它自诞生之日起的迅猛发展和广泛影响已经使学者不得不著述研究这个新的视觉现象。欧洲和中国在半个世纪的时间差中先后开始现代漫画的生产与发展。

丰子恺是正式运用“漫画”这一概念的中国第一人。1925年,上海的《文学周报》以 “子恺漫画”为题,发表丰子恺的作品。

漫画作为城市视觉消费文化的样式之一,它的传播与发展得益于相应的承载文化消费和转译空间的出现与扩大,漫画杂志就是重要的载体空间。在漫画繁盛的三十年代,至少有19种漫画杂志在出版。这里所要探讨的两本杂志——《上海漫画》和《时代漫画》是其中最为重要的。它们不仅具有独立的时代意义和学术价值,同时两者之间还有确切的承接关系,通过对前后两本杂志的阐述可以洞见在短短的近十年中,上海漫画从技法风格、体裁内容到精神关怀上将对西方漫画的转译和对现实环境的需求结合起来,完成了中国漫画的现代性转型,上海的漫画家们也成为在文化消费领域形塑市民阶层、中产阶级阅读口味的文化中介者之一,并在1930年代中后期外侮逼近时,成为塑造、传播紧实的民族意识的鼓吹者。

《上海漫画》

《上海漫画》创立于1928年,它是一本以漫画为主,融摄影、美文、艺术讯息于一体的都市消遣杂志。它的体例与同时期的《良友》画报相近,只是容量要小许多,印刷制作也比较简单,从中可以看到当时所流行的都市画报的基本要素。对于《上海漫画》而言,漫画与摄影的结合除了当时画报的流行趋势和编辑们的时尚趣味而外,编辑部的组成结构也决定了这份漫画杂志的多样性内容。1920年代末期,上海的摄影风气正劲,摄影家们愿意和画家合作合伙办报纸。据叶浅予回忆,张光宇和摄影家们相熟,怎么合作心中有数,这事儿由张光宇操办。《上海漫画》的班底由三位漫画家和三位摄影师组成,漫画家就是张氏兄弟和叶浅予,摄影师则是郎静山,时任虎标万金油的广告代理人胡伯翔,在英美烟草公司画月份牌广告,张珍侯则是洋行买办,做颜料生意。他们之间的爱好相互影响。在《上海漫画》中常常可以看到漫画家的摄影作品和漫画家的社交留影。摄影成为漫画之外,体现漫画家生活、交游与审美视角的通道。总的看来,这些漫画家的摄影受到了郎静山和胡伯翔画意摄影的影响,比较朦胧唯美。在第38期的《上海漫画》上,登载了叶浅予写的《西湖三日记游》,配上叶浅予和张振宇的旅途留影,记录了行程中的点滴感受。漫画家似乎很愿意将自己的生活,特别是情感世界公开在出版物中成为明星似的人物,而摄影家就成为这场造星活动的幕后推手,郎静山曾为黄文农和鲁少飞的恋人拍摄过照片并发表。在第43期的《上海漫画》中更是刊登了“最近本报著作者之夫妇双影”,包括丁悚夫妇、黄文农夫妇、张光宇夫妇、曹涵美夫妇、叶灵凤夫妇等。《上海漫画》中的摄影展现了漫画家和摄影家的社交联谊。同时漫画家也会偶尔兴笔撰写一些摄影文章,如叶浅予撰写的《化装与摄影的技巧》。或以幽默之笔为摄影家留影以表回赠。在《上海漫画》第六期中,黄文农就为郎静山画过像。文化圈中,漫画家与摄影家的关系似乎最为紧密。漫画家与摄影家的互相支援支撑着这本杂志的视觉呈现。漫画与摄影的关系在《上海漫画》中始终是平行中相互映衬。直到《时代漫画》时,这两种艺术样式才交叠在一起,呈现出一种新的面貌,为时代的都市漫画增加了一笔异彩。

美文、诗歌是杂志中的另一个重要板块。这些漫画家几乎都有文学才能。其中重要的执笔者就是前文曾提及的鲁少飞。鲁少飞擅长各种文体,诗歌、散文、小说等等,轻松拿捏,包揽了《上海漫画》文学板块的大部分。他身上散发着文学青年的气味,常常将自己的身影交织在激情、惆怅的文字中。在《舞场的印象中——有一夜》一文中他写道,“我每晚非同一般忘年忘时的朋友到跳舞场去畅快一个深夜,是决不能过瘾的”,“这时代,是我们喜欢到跳舞了”。每期中他撰写的上期封面解读也十分精彩,以他对于漫画的熟稔和文字的把握深入地解读了每期的封面力作。在对于《上海漫画》创刊号的封面漫画,张光宇创作的“立体的上海生活”的解读中,他写道:“上海,共认为世界上物质文明进步的区域,会有无限的生命,群集在这生产力薄弱而消耗力增加的都市中,遂使真实的人生,日进枯窘。我们试一观上海的背景,是多么的变幻,进化,然而回顾再一观每个人的生活,压迫缠绕,使你抬不起头来。唉!生活总还是生活,Life is life,物质文明总越显得是一幕烦复的背景,更衬出人生中赤裸裸的真相来。”鲁少飞的文字中常常流露着作者对于上海的现代物质生活的兴奋、焦虑和彷徨。这些大段的文字虽然独立成篇但仍然可以视作与整期漫画相配的画面独白,它明确了漫画中弥漫的莫衷一是的情绪。鲁少飞擅长描写都市生活和现代情爱,常常以新感觉派的笔调诉说迷惘中的坚持,放浪中的真挚。另一位在《上海漫画》上开文字专栏的作家是叶灵凤,这位美术科班出身的唯美派作家有数篇作品在杂志上发表。

摄影、文学作为《上海漫画》的组成部分,与漫画一起构成了这本杂志对于上海城市的认知与判断,杂志中呈现的现代性都市——上海是由漫画、摄影、文学共同构建完成的。它们在视觉图像和文字叙述中共同营造了读本中的上海都市。

作为杂志的主角——漫画,占据着八个版面中全部的四个彩版,它的分量是通过彩色石印显现出来的。而这四个彩版中,表现现代都市生活的漫画又占了绝大篇幅。可以这样说,《上海漫画》从头至尾处于对上海的五光十色、光怪陆离的都市生活的捕捉之中。套用李欧梵在《上海摩登》中的表述,这些令人目眩神迷的都市生活是漫画家试图在作品中描绘和理解的新世界。它们象征着中国的现代性进程,而都市漫画家在这种进程前都表现出了极大的焦虑和矛盾心情。舞厅成为了漫画家在作品中尽力地表现现代都市生活的新空间的代表。漫画家们对于摩登生活的消费和感受是从舞池的实践中得来的。在谨慎的画外音中可以揣摩出他们一定是舞厅的常客,舞厅成为消遣漫画家个人生活和寻找灵感的场所。在第39期的《上海漫画》中,叶浅予绘制了《巴黎舞场之印象》,注文中写道:“除夕,编务完毕后,倡议到巴黎舞场去消磨这一夜,于是少飞、振宇和我三人在那酒芬肉香狂乱迷醉的世界里直到早晨的四点钟才回家。那晚最令我注意的,便是那些美丽的服装。”叶浅予以逸笔草草的速写风格描绘了舞池里舞女婀娜多转的身姿和男女啜酒低吟的暧昧,上海之夜的动人之处尽在叶氏的笔底摇曳。在第79期“女发号”中,叶浅予画了许多潮流发式并再次在注文中提到这些奇艳的发式来自于他在巴黎舞场跳舞时的速写。舞场和舞女成为了《上海漫画》中画家热衷表现的题材,无论在文字还是画面中都能看到舞女作为新女性的身影之一以活力四射的形象展现在画家笔下,成为现代城市物质文化的载体。鲁少飞的《一个舞女的酒后之笑》、黄文农的《最规矩的跳舞》、叶浅予的《舞影》。画家们以舞厅透射出夜上海的生活,以舞女透射出现代女性的形象。男女情爱是漫画家表现的另一个主题。这群艺术家笔下的都市女性散发着物质的、自信的气息,在男女的关系中占有积极的主导地位,她们善于捕猎和驯服男人,常常弄得男人们束手无策。然而在图像阅读的过程中,女性物质的形象已经悄然转变成了男性消费者观看与欲望想象的对象。这些画面的描绘强调视觉的诱惑力、妖娆的身姿、性感的嘴唇、片断式的感官描绘,与新感觉派文学异曲同工。在后来的《万象》杂志上,叶浅予为穆时英的代表作《骆驼、尼采主义者与女人》配了一帧插图。这也可以看做是漫画家与新感觉派作家的一次交集,也是新感觉派在视觉文本与语言文本上的一次结合。

《上海漫画》的封底登载了连载漫画《王先生》,这是每期杂志除了封面之作而外,最有分量的漫画作品。它出自于叶浅予笔下。《王先生》的出现和成功是漫画家在新的城市生活情境中找到了与西方市民生活步调一致的对应点,将西方的市民漫画成功转译成上海的市民漫画,把王先生塑造成为游手好闲的上海市井小民。《王先生》的西方“前身”是美国长篇漫画“Bring up father”,它被转载在每周的China Dairly,《大陆报》。故事讲的是一个爱尔兰裔的英国砖匠Jiggs突然得到了一大笔钱,非常富有。他的老婆和美丽的女儿想借此挤入上流社会,要“Bring up father”,把他送上一个新的社会位置。这个惧内的丈夫形象进入了叶浅予的思考。王先生闲居在租来的三开间住宅,无聊地闲逛于城市中,时时受到新奇的诱惑又担忧于老婆的强悍管制。这部关于市井小民王先生的连载漫画是画家对于新的城市市民生活的描绘与诠释,它展现了一种与梦幻颓靡的夜上海所不同的日常的上海生活秩序。

舞场漫画和《王先生》连载在上海漫画的世界中建构了戏剧性与日常性并存的上海都市。与之后的时代漫画所显现出的民族意识不同,上海漫画始终被五光十色的上海摩登生活和在时代中改变地位的都市女性所吸引,画家们不惜笔墨地从各个角度去描摹与表现,呈现出的尽是都市生活的活力、诱惑、压抑和迷乱的复杂内容。除了在第一页上有黄文农带有政治讽刺和批判的漫画之外,整个《上海漫画》中的漫画乃至漫画广告都在描绘一个积极、活力的上海都市。隐隐袭来的民族危机似乎还未来得及被漫画家注意,只是零散地在杂志中表现出一种松动的民族意识。尽管这本杂志中的漫画在绘画风格和技法上还没有成熟,画家的个人风格面貌也不清晰,作品基本还处于一种都市速写,有些地方还显得草率粗糙。但它们在视觉表述和修辞上已经开始形成了属于上海的都市漫画样式和气质。

时代漫画

1930年6月的第110期《上海漫画》刊登了一条启事:本刊自下期起并入时代画报,改为半月刊。合并后不久,《上海漫画》停刊,张氏兄弟、叶浅予、鲁少飞等转入时代出版社,由鲁少飞任主编,出版《时代漫画》。《时代漫画》的出版将上海的漫画推向了一个高峰。

《时代漫画》的出版与一位海上人物有关,人们美誉他为海上孟尝君,在这里也可以称他为漫画界的金主:邵洵美。由于建国后邵洵美的落魄与政治问题,鲜有漫画家再提起这位重要人物,使他在中国漫画史被隐去了身影。事实上,他经营的时代图书公司旗下的《时代画报》、《时代漫画》和《万象》都对上海的漫画发展起到了很大的推动作用。1930年代上海漫画的蓬勃发展与邵洵美经营的时代图书公司有直接的关系。邵洵美这位富家子弟兴趣广泛,早年在欧洲游学时就与徐悲鸿、张道藩等义结金兰,加入了美术社团“天狗会”。他还喜欢拍照,有一架牛门牌相机。回国后更是与画家圈过从甚密。邵洵美与漫画家的交往至迟应该始于《上海漫画》诞生前。因为出席邵洵美与盛佩玉1927年新婚典礼上的嘉宾名单中就有丁悚和张光宇。由于绘画和摄影的爱好,他同时结交于《上海漫画》编辑部的漫画家和摄影家,邵氏与郎静山也关系甚笃,曾帮助郎氏获得海外声誉。通过与漫画编辑部成员的交往,可能也加深了邵氏对于漫画出版的印象和认识,与促成日后他倾囊相助张光宇创办的《时代漫画》有着千丝万缕的关系。在张光宇创办的《时代画报》出现了资金困难时,邵洵美及时注资相助,使这份杂志出现了转机。并与张氏兄弟合办了时代图书公司,出版了《时代漫画》。邵洵美最爱西方影写版印的刊物,想出版海内一流的大型画报。他向上海德商泰来洋行订购德国郁海纳堡制造的最新式影写版印刷机,这种机器使时代图书出版的刊物印制精美,质量上乘。邵洵美对于上海漫画的贡献,不仅是在物质上支持漫画刊物的出版,而且凭借他广泛的结交和综合的修养,给予了漫画家们很多精神上的指引和给养。民国海上几位重要的外国文人来访都与邵氏有关,其中流传最广的一段公案是,邵洵美究竟是不是宴请萧伯纳的出资人。其时,亦有一位墨西哥漫画家漂洋过海地来到上海,也是经由邵洵美的牵线与张光宇、叶浅予结实并影响了他们的漫画创作。他就是来自美国的“漫画界王子”墨西哥人珂佛罗皮斯。上海漫画界对珂氏并不陌生,已经通过《Vanity Fair》(《名利场》)杂志读到过他的漫画作品。与这位墨西哥漫画家的相识对于张光宇和叶浅予而言影响是很深的,与张光宇同时代的人评论他的风格来自于珂氏,尤其是后期具有标志性的简洁利落的线条。叶浅予则在晚年的回忆录中写道,受到珂氏的影响,他开始加强速写训练并受用一生。邵洵美的这次成功引荐为上海漫画家将自己所喜爱的西方漫画风格转译成自己的个人风格提供了直接的学习机会。这似乎也是民国上海漫画家唯一一次向自己的西方偶像面对面致敬的记录。珂氏的到访上海为漫画界留下了一幅最重要的作品就是给邵洵美作的漫画肖像,这也成为以西方漫画技法和风格表现东方题材的范本。邵洵美的个人身影不止一次地出现在了上海漫画家的作品中。另一段与邵氏有关的公案是漫画《文坛茶话图》的作者之争。这幅一直被记做是鲁少飞的代表作,描绘了当年上海文坛的重要人物,其中坐在主位的就有邵洵美。但解放后鲁少飞一直说这是冒名之伪作,个中原因不言而喻。这幅作品的附注文字写道:“茶话席上,坐在主人地位的是著名的‘孟尝君’邵洵美。”可见对于邵洵美的“金主”地位,上海文化圈中是共识的。在施蛰存晚年的回忆中,这幅作品确实为鲁少飞之作,并且所附注文也出自鲁氏之手。而以邵洵美为主人,坐在主位也是出自作者的构思。鲁少飞受雇于邵氏,曾任《时代漫画》主编,将邵安于主位也有他示好之意。施蛰存认为鲁少飞不应该有精神的洁癖,怕与邵有一丝一毫的粘连。就是这样的心态,使得邵洵美在漫画界的作用和影响在解放后被渐渐抹去,只有他创办的《时代漫画》在默默无声地佐证着曾经的历史。

《时代漫画》是张光宇兄弟与邵洵美组建时代图书公司后推出的漫画杂志,创刊于1934年。主编鲁少飞和副主编王敦庆曾是《上海漫画》的主要供稿画家,叶浅予此时虽然担任时代名下另一本刊物《时代画报》的主编,但他的明星作品《王先生》连载漫画转移到了《时代漫画》。此时在《时代漫画》中展现出的上海漫画生态已较《上海漫画》的时期愈发成熟与兴旺了。也许是因为印刷技术的进步、编排水平的提高、刊物版面的扩容,漫画作品在这本刊物中被更突出、更完整地呈现出来。对于资深的漫画家而言,创作已经转入一种对个人风格追求与塑造阶段。

《时代漫画》比《上海漫画》在版面上扩容了好几倍,这使得它有足够的空间来刊载和探讨漫画。整版的独幅漫画作品在本杂志中占据了相当的比例。独幅漫画因为获得了独立的发表空间,在创作上更具完整性,画面与对白的关系更为清晰,主题更为明确。在杂志的开篇增加了时事新闻的板块,铺垫出本期杂志所处的时代背景,呼应出时代与漫画的关系。时局的吃紧,也使得《时代漫画》展现出一种现实主义的精神。现实批判的作品占据了半壁江山。主编鲁少飞时常以写实的手法创作具有现实批判和政治讽刺的时事漫画,并以整版发表。在1935年的1月刊上,他以夸张与写实结合的技法创作的《无所不用其极的幻想——动乱的1935年开头了》,以一个日本军国主义者手捉刺刀切割地球的画面传递出一种战祸即临的不安气氛。此时的鲁少飞已经不似《上海漫画》时期那样缠绵、多情和迷惘,在紧迫的时代中他凭借现实批判的手法以漫画作为干预现实、表达关怀与愤怒的利器。《时代漫画》中,原本松动的民族意识开始紧实,面对共同的民族仇恨和社会动荡,艺术家的关注开始由迷幻的都市风景转向了严酷的社会现实。每期杂志的前半部分,主要刊载关于政治时局的漫画与文章,一个想象的民族共同体正在其中形成。《时代漫画》中的世界亦绝非仅仅指上海,而是一个包含更广大地域的中国。这种全国性显示在大多数作品都表明了稿源地,以“寄自××”表明了一种地域的广泛性和关注的共时性。杂志中呈现的景观是从城市扩展到了农村,从中原延伸到了边陲,乡土中国的一面在这本都市杂志中有所展现。而关于上海的话题占据了杂志的后半部分,张英超的新感觉派的上海漫画依然在营造空幻迷离的情爱世界和颓废奢靡的都市生活。特别是后期,关于上海的都市漫画呈现出一种癫狂、刺激的想象,爆发出世纪末的疯狂与绝望。第30期上张文元的《未来的上海风光狂测》以变态的狂想将上海描绘成一个赤裸裸的性欲都市。女性以赤裸的身体为利器主宰了这座城市,她们奴役男性,消费男性,漫画充斥着色情与邪恶,乱世的寡廉鲜耻与浮世的醉生梦死。尽管注文中表达的是作者对现代物质女郎挑逗性和进攻性的讽刺,但在放纵的画面中能感受到作者在淋漓尽致的刻画中获得的隐秘的快感。现实的逼迫和末世的迷幻成为《时代漫画》中的两个同时并置的世界,孰真孰假难以分辨。此时对于这些漫画家而言,民族危亡的攸关时刻虽已逼近,但身处上海,暂时还不能闻到阵阵的硝烟,目下的繁华都会风流之地仍是他们的安居之地,对于都市的极爱且恨的复杂心情使他们也耐不住要描绘一番。因而这些艺术家往往一手画危机中的中国,一手画迷梦中的上海。

在《时代漫画》中,业已成名的艺术家进一步探索、确立了自己的风格。最显著的是张光宇,在向珂佛罗皮斯学习的过程中,亦结合了对于中国民间艺术的思考,形成了简洁、明了,带有民间绘画特色的个人风格。鲁少飞在表现现实思考与批判的绘画中,用学院里习得的素描明暗造型技法开拓出属于自己的“夸张的写实”风格,并在一些幽默的作品中展现出一种概括的简笔漫画风格。一批年轻的艺术家也很快成长起来,其中有代表性的是陆志庠、黄尧、黄苗子、华君武、张仃、丁聪和蔡若虹等。他们大多擅长现实批判的题材,并且大都有一个洋味十足的起步风格。上海发达的传媒资讯,使他们接触到了大量的外国漫画,这些西方漫画被用来支持年轻漫画家自己的创作,他们建立起一种个人认同的偶像,从模仿的实践中找到将这种绘画风格和图式修辞转译入本土的可能。他们成为了勤奋的西方漫画的转运者。人们可以在杂志的“转运公司”栏目中找到偶像的身影。陆志庠、蔡若虹的偶像是乔治·格罗兹,张仃的偶像是珂佛罗皮斯,华君武的偶像是萨伯乔,丁聪的偶像是肯特。或许是受到外国画报和外国漫画家的启发,《时代漫画》中还出现了将绘画与摄影相结合的作品。第15期中张光宇的《派用场》是典型之作。在一张上海都市符号——国际饭店的照片上用线条画了两个穿长袍的人在仰头观望并讨论这座摩天大楼的作用。这种极具现代感的异质组合带来新鲜的视觉感受。对于这种用绘画与摄影的并置重新建构的视觉空间,学者顾铮认为:“提供了一种全新的画面质感,同时也提示了一种全新的现实观。通过在绘画中加入了摄影片断的方式,他在绘画与照片的结合中寻找一种新的可能性。由摄影带来的现实片断与由通过绘画认为建构的真实这两种不同真实形态所形成的视觉差异,给出了一种对于现实的新的认知与呈现方式。”新兴的媒体艺术如电影、摄影等对都市漫画家们充满了吸引力,新的形式语言也影响着艺术家的创作。一些艺术家还在杂志中还尝试了摄影蒙太奇的创作。

在生死攸关时刻表明的民族立场,对现实社会的关注与批判,绘画题材的扩展和多样风格的确立以及为新艺术的尝试所留的一席之地都使得《时代漫画》比《上海漫画》更具备艺术性和严肃性。它营造的良好的学术氛围促进了青年漫画家的成长,并在此中渐渐地显现出受到左翼影响的政治倾向性。这本刊物在出版了短短的39期之后,毫无征兆地停刊了,没有一声道别,也没有一句交代。这是1937年,抗日战争随即爆发。战争的爆发使上海漫画的现代性追求被迫终止,“创造性艺术的价值降到了政治的从属地位”。漫画“失去了它高高在上的城市性”。大部分城市中的漫画家选择抛弃安居家中的生活方式,加入了反侵略的战斗中,走上了宣传抗日的道路。从此,漫画从上海出发走向了更广大的乡土中国。战争是锤炼民族的熔炉。在行进的途中,布尔乔亚的趣味、浪漫的情调、自由主义的精神被放下,代之以强烈的民族自尊心和社会责任心,持有不同趣味的漫画家被统一在抗日救国的旗帜下,在新的语言探索中满足乡土社会的需求。上海的味道失掉了,上海的漫画时代就此结束。■

(原文注释未收录)

- 上一个藏品: 抗日漫画宣传队的烽火岁月

- 下一个藏品: 张慰军谈父亲张乐平和抗战漫画创作