关于月份牌的往事

关于月份牌的往事

关于月份牌的往事

江显辉

乙未年即将来临之际,历史上曾风靡一时的月份牌迎来了其百年。月份牌可以说是民国时期的上海一个时代生活侧面的记录,1950年代以后,则逐渐成了年画中的主角。在迎接羊年新春之际,《东方早报·艺术评论》推出专稿聚焦上海这一独特的文化遗产。

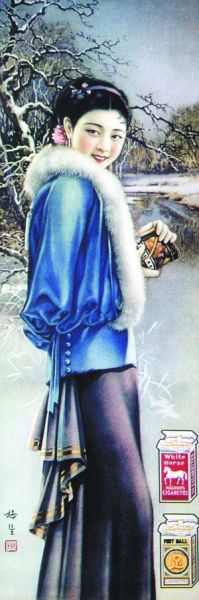

金梅生“奉天太阳烟公司广告”(1930年代)

金梅生“奉天太阳烟公司广告”(1930年代)

有着大都市明显印记的月份牌,是我国珍贵的非物质的文化遗产。我真正走近它是在上世纪的七十年代初期,然而接触并喜欢上它却是在童年。

小时候,在乡下大人们结婚的新房里我见到这种来自上海的画片,画上的人物逼真、色彩靓丽,可以说是人美景美,印制又特别精良。所画的内容大都是乡下人耳熟能详的,有爱情故事的如《梁山伯与祝英台》、《牛郎织女》、《许仙与白娘娘》;有古代巾帼英雄的如《梁红玉击鼓抗金兵》、《木兰从军》、《穆桂英挂帅》;有反映农村生活情趣的如《小放牛》……新房里红烛摇曳,墙上贴满这种画片,满屋子充盈着喜气,不仅使新婚变得更加温馨和甜蜜,同时也寄托着现代青年男女对于幸福生活和美好未来的向往和期盼。

我虽然不知道这种画片叫什么,它是怎么画出来的,但我喜欢它。渐渐地从画片上知道了作者的名字。他们是金梅生、李慕白、金雪尘……

与金雪尘、李慕白等先生的交往

儿时有一次到镇上,见书店里一幅李慕白和金雪尘的新作《春江花月夜》,这幅在色彩、人物姿态的塑造,以及诗的意境表现上都呈现特殊美感的画,深深地吸引着我。尽管当时口袋里的钱很少,但我还是倾其所有将它买了下来,珍藏在自己的家中。凡是要好的同学或朋友来家,就拿出来共同欣赏,珍惜的程度不亚于今日收藏家对待用重金购买到的画稿。

意想不到的是,一九七二年四月,我从文化五七干校回到上海,被安排到美术出版社从事年画创作和出版工作。一天,童年见到的画片上留有名字的许多画家竟突然来到我的跟前,我既感到意外又感到高兴,从现在开始,我可以在近处看到他们新作的产生,对他们的许多往事也会有许多机会向他们本人作面对面的了解。

当时这十来位老画家是我们社的特约作者,每个月来出版社一次,领取生活津贴,观摩彼此创作的小构图,探讨年画创作中的各种问题。他们虽然声名远播,但态度和蔼可亲,说话声音温和而话语谦逊,没有名家的架势。因为是刚认识不久,对于他们我总是远远地看着、听着,没有更深入的接触。

直到有一次,编辑室办了创作学习班,学员的一批作品请他们观摩并作点评,刚好那一天我写的一副对联就裱在墙上,金雪尘先生见了就问:这字是哪一位写的?我当时不在场,于是有一位编辑找到我,将我拉到金先生的跟前作了介绍,这样我与金先生算是熟悉了。

巧的是,当时金先生就住在复兴中路,我住在永康路。因为近,走动方便,彼此来往的次数就多起来。

金雪尘先生是与月份牌创始人郑曼陀同时代的人。他从一九二五年进“穉英画室”专门画月份牌起至上世纪八十年代后期宣布“封笔”为止,六十余年,经历最长;他与李慕白先生解放前后共同创作的作品在千幅以上,画作最多;创作经验丰富,画的水平也最高,是月份牌年画界最具影响力的三位画家之一,他和李慕白先生是“穉英画室”的实际作画人。按照李慕白先生的划分,上海月份牌的流派有两种,金梅生倾向传统,他和金雪尘倾向西洋画。金梅生靠的是传统的功力,月份牌最关键的两道工序他都狠下功夫,而金雪尘和李慕白靠的是娴熟的西洋水彩画技法,炭粉擦得少,作画迅速,挥洒的现场感明显,作品绘画性强。

走近金雪尘先生,对我来说实际上就是走进月份牌的大门,与金先生作长时间的交谈,从他这里了解到这个画种别处无法了解到的许多历史细节。上世纪三十年代曾经在上海滩风靡一时的月份牌,当时是怎样一副兴盛的情景。这个画家群体的每个人在商品广告里,是怎样努力体现自己的才能,显示自己存在的价值。

在商品竞争的推动下,上海月份牌画坛一片繁忙,身在其间的金先生也十分的打拼:在商务印书馆当练习生时,就画了数百张的电影海报。在“穉英画室”时每天五点多就起床,一直画到深夜,数以百计的月份牌就是在他们勤奋的手中被创作出来,而他的子女们一天中都难见到父亲一面。

诚然,搞艺术的单凭勤奋是不够的,还得有悟性。为了提高月份牌颜色的透明度,他从美国的《生活》杂志,从动画设计师H。迪士尼那里借来了用色的经验,那种水彩湿画法,水色交融、淋漓酣畅的神奇效果出现在他们的画中。为了呈现时装美女玉树临风的感觉,金先生他们有意将人拉长,超出常人的人体比例,从而呈现亭亭玉立的感觉。

金先生画了这么多月份牌,虽然是通俗画种,追求的却是诗、书、画的最高境界——画中具有“书卷气”。他说画月份牌有两个问题值得特别的关注,一是作画要轻松,一是暗部要画得透。虽然月份牌讲究细腻,但要画得轻松,画得轻松虽然很难,但必须这样做。正像写字一样,噼里啪啦就上去,大刀阔斧,一气呵成,像我们有些人连画栏杆都要擦炭粉,那是一定要画僵、画死的。

金先生爱读古代诗词,具有诗人的气质,这在月份牌画家中是不多见的。所画的景物大都带有诗情画意,尤其喜欢画夜景,认为月夜静谧而又色彩丰富,像诗像梦。这一切又都缘于小时候与母亲夜行水乡,所见到的那月光下满湖烟水苍茫的景象,留给他的印象太深刻了,以至于这一幕总萦绕在他的心头,长久地影响着他对创作题材的选择,在诸多的题材中“月夜”就成了金先生的首选:浔阳江头的月夜;春江的月夜;西厢的月夜;枫桥的月夜;景阳冈的月夜;杨开慧英灵飞升的月夜……虽然夜色各不相同,但都画得一样迷人。

比起金雪尘先生来,我与金梅生和李慕白先生的交往就没有那样深,但仅从工作上,稿件的接触,以及每月来出版社参加活动时他们的言行举止、音容笑貌都给我留下深刻的印象:金梅生先生对待自己的创作极为认真,要求几近苛刻,他简直把画每一张画都当成是在完成一次经典作品的创作来看待,把画的每一个角落都画到满意为止。当年“梅生屏”那样受欢迎,胖娃娃“五福临门”引起大流行的现象绝非偶然,而这时画的时装美女条屏比“梅生屏”更精彩,胖娃娃画得比“五福临门”更可爱。

李慕白先生有着超强塑造人物形象的能力,有着高超西洋油画和快捷西洋水彩画的技术,更有一种画了再洗出效果的特殊功夫。

他和金雪尘先生的合作并不是外人所说“一个画人物一个补景”那样简单,而是两位画家间智慧的叠加,专长的互补,这种亲密无间合作所画出来的作品,所产生的绘画效率和产生的艺术效果是无人可以匹敌的。两人不仅画品好,人品也好。他们画的作品,在重名重利的社会中,署的是画室主人的名。画室主人1947年已经故去,二人依旧将画室照样办下去,养活着主人的一家,作品仍然署着画室主人的名,直到1953年为止,这种做法是多么的难能可贵。

其他月份牌老画家也都十分专注地画着各自的月份牌,他们都想尽一切办法将画画好,就像一个个勤劳的老农,不管年景如何,每天日出而作,日落而息,将自己的家园打理得井井有条,瓜果累累。谢慕莲的古装戏曲、杨俊生的“三国演义”、何逸梅的花卉飞禽走兽、忻礼良的现实生活题材都画得十分精彩。

金梅生“奉天太阳烟公司广告”(1920年代)

金梅生“奉天太阳烟公司广告”(1920年代)

月份牌真正的艺术价值之所在

听了这许多老画家讲述隐藏在月份牌背后的故事,看了他们作画的过程,我的眼光慢慢地从某些人所说的“俗不可耐”的结论中移开,发现它真正的艺术价值之所在。当月份牌停留在一般的状态时毫不起眼,但当它成为精品时就当刮目相看了。

如果没有这许多画家对这个画种的热爱 ,对于创作如此的认真和执着,就不可能创造出上世纪三十年代的辉煌。如果没有他们对月份牌优秀传统的坚守,不断地从其他画种吸收营养,探索创新,就不可能有上世纪六十年代的无限风光。

他们画月份牌十分地道,可并不保守,始终充满着创新精神。一九八六年夏天的一次研讨会上,金梅生老先生是这样谆谆告诫年轻的月份牌作者们:不一定走像他们那样的路,有了素描,有了水彩都可以拿出来用,多向别人学一点,总在月份牌的圈子里转是提不高的。李慕白先生确定的创新目标则更高。他说上海月份牌要在彩色照片达不到的效果上去努力。金雪尘先生则期盼月份牌再复兴的那一天。他说他虽然看不到了,但相信这一天会到来的。其他的作者也同样既遵循着传统又保持创新的观点,也因此上海月份牌才能发展到那样的规模。

新年画的同志也一样。像江南春、韩敏、吴性清、刘王斌、陈菊仙等人继承着上海本土木版年画的优秀传统,又吸收解放区新年画的创作经验,借用月份牌及其他画种的技法,注重构思、注重人物塑造、注重色调、注重人物动态和群体组合的优美,成为格调不俗的上海新年画。

进入上海年画界,真正使我感到幸运的,还在于有这样一批富有创作经验的老画家在前面引路,另有一批画家如江南春、叶文西、吴性清、陈菊仙、王伟戌、马乐群一起同行。

他们基本功扎实,在创作上都各自身怀绝技。像江南春的线描功力,吴性清和陈菊仙的渲染功夫,王伟戌的素描关系,马乐群的块面造型,叶文西的精细雕琢都十分了得。与他们一起下生活,一起创作,相互间互相切磋,互相借鉴,互相帮助。既充分利用自己的长处,又要遵循上海地区本土的创作规律,共同形成上海年画的特点。

总也忘不了,那一年我陪章育青老先生到大寨深入生活。当我在大寨的虎头山的石窟里,看到贾进才那布满老茧的双手,在途经河南大路边上见到赶马车的车夫,那宛如刀削一样刚毅的脸,就有一股想表现他们的欲望。有了这种欲望就能很好地进入创作状态。有这种状态和没有这种状态是大不一样的,结果也会有很大差异。

年画创作与一般绘画创作不同的地方,还在于一般绘画创作完成后,不必考虑它的受众面有多大,年画则不成,必须把群众接受程度放在首位。因此参加年画调研,也就成为年画作者和年画工作者必需的基本功,我多次参加过这样的年画调研。

当年关快要到来之际,我们就要组团到年画销售传统地方领略年画销售的盛况。的确,当我们在这特定的场合,看到里三层外三层购买年画的农民,内心就有一股做好本职工作的冲动,年画竟与老百姓的关系如此之大,不好好工作就实在对不起老百姓了。

我们还到过民间木版年画的产地,到过东海边上的漁村,到过西南边陲少数民族聚居地,到过中原和苏北的农家,进入他们的客厅、闺房和卧室,倾听房屋主人对年画出版的意见和他们挂画的情况。

由于地域的不同、经历的不同、文化素养的不同、职业和年龄的不同,社会人群在挂画上引起的差异,从每家每户一个个小型的年画展览会,最真实地反映出来,收集好这些信息,就能使我们的年画创作和出版更有针对性,更有实效性。

由于年画是个通俗的画种,社会地位不高,作者自己也不怎么看重。也许是一些平庸的画作影响人们看不清它的全貌,有些老作者一生画了几百上千的画作,身边竟然连一幅原作也未曾留下,他们的事迹和故事淹没在历史的烟尘中,钩沉也变得困难。当我回访四十年前的老同事金肇芳的女儿金丽贞,她现在已是八十多岁的一位老者,问及她父亲当年画月份牌时的情景,她回忆起父亲在阳台的四周载满盆花,她小小年纪依偎在父亲身旁学画,言语中充满甜蜜,但要她介绍父亲作品时却连一幅作品的照片也提供不出。

今天,当我重新梳理好这段历史,对于前辈们和同道们的努力,油然而生敬意。■

(标题为编者所加,作者系《百年风华——上海月份牌100年》执行主编。)

【链接】

从月份牌到年画

新中国成立后,首先在美术上抓年画工作的开展,在全社会营造了重视民间艺术的氛围,形成了利于年画创作的大环境。上海首先成立专业出版社和专门创作研究机构,把年画创作和出版进行统一管理、统一规划,使之更加有序、更加专业化和规模化。

如何做好年画出版与创作的工作,就不得不面对一系列的问题。“什么样的画农民喜爱?什么样的画他们不喜爱?为什么这样画的画他们喜爱,那样画的画他们就不喜爱?为什么画得传统、画得细腻的画农民就喜爱,讲究一点绘画技巧、块面明显一点农民就不喜欢?传统题材、一向令大家喜欢的大美女,是什么时候使有些青年人就变得不那么喜欢了?他们说,‘画来画去就那么几个人,有什么意思?’我们历来就知道年画要有看头,有讲头,又是什么时候有看头很看重,有讲头就不那么看重了?”

新老作者的创作积极性被充分地调动起来了,创作活动如火如荼地进行着,作品的面貌有了大的改变。

一些画作来自生活,表现普通劳动者日常生活图景、平凡劳动场面,但有着他们热爱劳动、热爱生活、憧憬美好未来的崇高思想境界,有一种简朴之美、健康之美、自然之美、蓬勃向上之美。与过去画的有明显的不同,既保留年画特点:构图饱满,人物突出,背景简洁,画面喜气、明亮、吉祥。又有过去月份牌所没有的:人物形象朴实俊秀、身段优美、精神状态意气风发,月份牌这个画种所特有的长处极其明显地凸现出来,人物逼真、结构准确、刻画细腻、色彩艳丽,既格调清新,又充满着老艺术家真诚劳动的画作……上海年画特别是上海月份牌年画,由于它画风细腻,色彩鲜艳,人美景美,印刷又特别精良,深受群众的欢迎,因此印数很高。■

- 上一个藏品: 月份牌的老味道也许很难再现了

- 下一个藏品: 月份牌年画中的大众情人