明式家具名器赏论:吐古吞今之大禅椅

明晚期 黄花梨禅椅

明晚期 黄花梨禅椅

南宋马远《西园雅集图》、南宋佚名《商山四皓会昌九老图》中的折背样玫瑰椅(引自邵晓峰《中国宋代家具》)

南宋马远《西园雅集图》、南宋佚名《商山四皓会昌九老图》中的折背样玫瑰椅(引自邵晓峰《中国宋代家具》)

瓦西里椅,由马歇·布劳耶设计于1925年

瓦西里椅,由马歇·布劳耶设计于1925年

文/张辉 编辑/刘玲芳

人物名片>>>

张辉,1982年毕业于山东大学历史系考古专业,先后任职于河北省博物馆、河北教育出版社。1994年后,在北京多家出版社任策划组稿编辑,并创建北京紫都苑图书发行公司。2000年开始从事明清家具、文玩古董收藏和研究,现为雅昌艺术网专栏作家。

核心提示>>>

此黄花梨禅椅“近宋”多于“近明”,虽然可以嗅到明式的气息,又觉相隔遥远,是宋式家具向明式家具演变长途上难得的一块路标。

明晚期 黄花梨禅椅,长75厘米、宽75厘米、高85.5厘米,现为霍艾博士所藏。此椅可算是黄花梨椅子中的“奇花”。它仅有几条横平竖直的木棍,令人讶异,让人迷茫。是重器,但承受不了肥胖。虽没有风姿龙章,却是明式中的“女皇”。倘若仔细分析,此器有四大秉性:一大、二简、三古、四洋,亦是成就其江湖地位的四大利器。

秉性之一:因“大”而尊

如果与其它椅类相比较,如一般的南官帽椅,左右长大多不足65厘米,进深宽不足50厘米,过此即尊为“大”。

而此椅的尺寸为:长75厘米、宽75厘米、高85.5厘米,雄视群侪,在审美上占据了一定的优势,因为任何东西在体量上超越了一般,就有了让人称奇之处,也因此常与大气、博大、磅礴、高大等词汇和意象相连。大,还体现了尊贵和重要的社会意识。收藏界向来惟大是珍,他们对于“大”的敏感,为学界人士所不解。殊不知这种敏感反映了某种硬梆梆的现实,蕴含了对古代制作用料与作工的独特理解。

秉性之二:以“简”为王

此椅基本为玫瑰椅式,椅体硕大,但用材极为简练,增一个牙子,多一条枨子,都难以呈现现在的线条视觉。显而易见,此椅逊于常规玫瑰椅那样的坚固,只能作为清瘦长者的打禅坐具。背板和扶手都缺少常规的支撑构件,且用材严重偏细,有可能是匠师对黄花梨木质性能的过度自信,才造就了简洁之王。

秉性之三:思“古”幽情

王世襄先生认为,从这件椅子中能看出宋代三面平齐的大椅向明式玫瑰椅的演变,宋椅的特征在本例均有体现:一、形体宽硕,这也解读了“大”的谜思;二、用料单薄,扶手与椅盘相垂直;三、靠背、扶手三面齐平;四、靠背、扶手内空敞不加饰件。

当众人还在寻找此椅前卫和先锋之态时,唯有王世襄先生凭老辣独到之眼力,穿透到了历史的另一深处。打开宋代绘画图卷,宋代(宋式)椅子宽大、简洁、用料单薄等风格特征一目了然。宋张训礼《围炉博古图》、南宋马远《西园雅集图》、南宋佚名《商山四皓会昌九老图》、宋《十八学士图·观画》等画作中,都可见此类形制座椅。

越来越多的宋辽家具研究成果,让我们可以形成一个基本观点:宋辽、明、清三朝家具纵向自成一脉、千年传承。从而还原明式家具“来有原,去有由”的面貌。

宋式家具是明式家具之祖,它简洁质朴,普遍式样比早期明式家具的“简约”还简约。宋式家具是中国框架式家具的确立期,而明式家具则是中国框架式家具的发展期。

人类最早的四面方正形器物,是在工艺初级状态下制作出来的,任何人在这种工艺落后的时代环境中都只能如此。因为正方形、圆形等简单的几何形状,是人类最早有能力制作又能引发审美快感的几何形体。在此之后,各种变化多端的构图中,往往仍要借助正方形、圆形等简单图形达到构图的完美。而正方形的结构性造物要比圆形更容易制作。

即使在今天,只要是非专业人员,如果拿出一堆木料,让其在短时间内制作出一张桌子、凳子或床榻,往往都会做出一个四面方正的器物,如方木箱一般。这与艺术鉴赏力以及审美取向都无关,只与制作能力和水平息息相关。

如此,我们就能理解越古老“越多见四面方正形器物”这一现象。在汉代考古资料中也可见这一类型的家具,如河北望都二号汉墓出土平台床(石床)、辽宁辽阳棒台子汉墓壁画上的独坐榻等。唐代古画和壁画中,这种形制的家具更是不胜枚举。工艺的初级决定了造型的原始,宋代家具处于框架结构和造型的初期,家具中出现四面方正结构和造型也是必然的。

明承宋制,在黄花梨家具制造运动大潮中,形制的异变风起云涌,明式家具超越了宋式家具,就是因其更多地突破了宋式家具的方正平直,打破“静态均衡”,追求并创造了富有动感的曲线,形成了“动态均衡”。

尽管明式家具中仍多少存有一些稳定性强、静态均衡的方正形态作品。但当历史再往前迈出一步,最初始的造型已然被淘洗了一大批。至清早期,我们已经难觅经典的四面方正式家具的踪影,如果有,也是极少数变革后的新面孔。

此黄花梨禅椅“近宋”多于“近明”,因此未曾见过第二例,但第一眼看也觉似曾相识。虽然可以嗅到明式的气息,又觉相隔遥远,这是宋式家具向明式家具演变长途上难得的一块路标,它再现了一种消亡,在它身上,可以寄托多少思古之幽情。

秉性之四:与“洋”共舞

所谓洋,非椅子本身“洋”,而是洋人对它的一往情深。

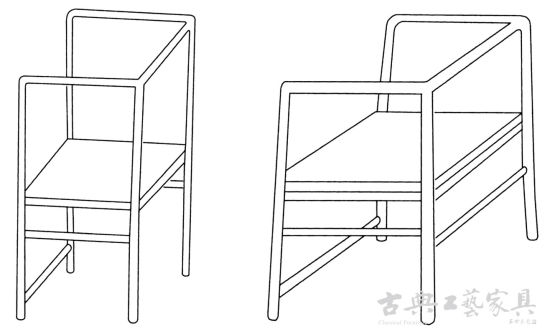

西方现代主义的早期设计中,有两把椅子是绕不过去的山峰:1925年,马歇·布劳耶所制“瓦西里椅”;1928年,勒·柯布西耶设计的“巴斯库兰椅”。前者以钢管弯曲成形,后者焊接而成,都是由几根钢管支撑的正方体结构家具。它们均是现代主义的传世经典,是划时代的伟大作品。

这件来自中国皖南古徽州的黄花梨禅椅,同样只有几根条状构件,同样是正方体,十分合乎包豪斯第一任校长瓦尔特·格罗皮乌斯的著名论断:“一辆车美的标准并不取决于它的装饰配件,而是取决于整个有机组织的和谐,取决于它功能的逻辑性。”也符合包豪斯第三任校长密斯·凡·德罗提出的“少就是多”,这是整个设计界奉若圭皋的金规玉律。

他们都是二十世纪设计文化的旗帜性人物。试想在现代主义氤氲中成长起来的包豪斯主义信徒们,能在遥远的东方找到一个文化通道或者说是精神源头,见到这张椅子的那一刻,会是怎样的震撼和狂热。这是国人难以理解与想象的,因此,此器在我们大陆古家具行的沙场悍将手上,也并未视为良马宝剑,三瓜两枣转手他方了。时空使然,不足怪矣。

宋式禅椅与现代包豪斯椅类的共同特征是,构件横平竖直,分别为各自的“初始状态”。尽管现代主义和明式家具是“似是而非”、“貌合神离”的两码事,但仅就这么一丝“似是”与“貌合”,已经让现代主义者惺惺相惜得不得了。

宋代处于高座家具的早期,桌椅构造有相当一部分如建筑梁柱般方方正正,这在当时是最经济省力的设计。而存世明式家具中,类此纯粹方正的椅子已寥若晨星,多数家具更倾向使用委婉婀娜的曲线,从而成就了明式椅类的风姿绰约。而现代主义设计,则是否定一切传统积累,摒弃所有的变化对比,某种程度上,两者都是回归最初最简,零点肇新。其设计自然而然的选择最简单的框架结构,在设计中过分强调抽象的几何图形,“立方体就是上帝”。

一厢是源自宋代自然而生的简洁,另一厢是工业时代对巴洛克、洛可可风格以来畸型华美的强劲反弹,二者在此相互碰撞出了精彩的火花。

然而,值得注意的是,当人们热情地将明式与现代纠缠在一起时,我们残酷地发现,明式家具从此开始,已向极简设计告别,一步步走出简约,向着繁复快步而行。

有推论说:宋式或明式家具在文化交流中,启发了西方的现代主义。但这仅是“推论”而已,尚未找到清晰的影响轨迹和任何实证。十八世纪,欧洲对中国家具的介绍内容多为盛行中华的清式家具。造型相像并不足以说明两者有关联,没有实证,切莫想当然。

此椅揽中抱西、吐古吞今,若综合各个侧面的解读,认真思考一番,其屹立圣坛的核心到底是什么?答案无疑会是其结构的此例和尺度。

椅盘正方,似乎“随心所欲”不合常规,但又有“不逾矩”的匠心独运;椅盘宽大,使扶手加长,盘上空间益加开阔,审美旨向益趋极致,一切又无悖谬之处。盘上盘下,左右进深,既合乎常规的使用尺度,又合乎人们的视觉审美尺度。

文艺复兴时期著名建筑学家莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂在其所著《论建筑》一书中曾写道:“我认为美就是各个部分的和谐,不论什么主题,每个部分都应该按这样的比例和关系协调,以至既不能再增加什么也不能减少或更动什么,除非有意破坏它。”而这件大禅椅正具备了“各个部分的和谐”。

战国辞赋家宋玉形容美女:“增之一分则太长,减之一分则太短;著粉则太白,施朱则太赤。”道理相近。人类有着相通的尺度感,不分古今,不分中外,不分人物和器物。

- 上一个藏品: 濮安国:红木家具的文化传承与创新

- 下一个藏品: 新藏家如何买红木家具