不是古书太贵:而是买书人太穷

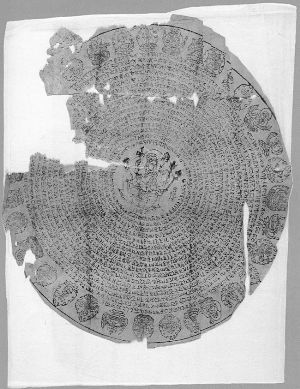

《陀罗尼经》唐代刻本麻纸一章

《陀罗尼经》唐代刻本麻纸一章

—— 得书记(三)

韦 力

《陀罗尼经》

2000年秋,上海国拍举办了博古斋古籍专场,此专场拍卖图录的封面是一张唐代刻本的《陀罗尼经》。此经为圜型,中心的位置刻有佛像,佛像的右下侧有“菩提性”三个汉字,围绕中心佛像的经文全部是梵文,从圆心以顺时针方向环绕向外,经文的外圈则刻有几十座佛像。此经是用很薄的黄麻纸印刷,背面有透入肌里的铜锈痕,从整体上看,有着版刻初期的古朴。这类物品是第一次出现在拍场上,估价为三十万到四十万元,也是这个专场估价最高的一件拍品。因为是第一次上拍,从价格上说没有可比性,因此很难说这个价格是贵还是便宜。但就那个时候而言,比十六开略大的一张纸,能估出这个价钱,的确很贵。2000年左右,一册宋版书的价格也就在十万元,那一册书所用的纸张,怎么也要比这张纸要多几十倍。但我对这张纸还是很感兴趣,自己的藏品中虽然也有唐代的版本,但那是手写本,刻本我却没有。中国书的刻本时代究竟起于何时,至今还有着各种学术争论。其中一种说法,认为中国古书的版刻时代,起源于唐代早期,其理论依据是,佛经传入中国,经咒还未翻译过来时,这些经咒都是用梵文书写,但写经生因为不熟悉这些文字,所以很容易写错,于是,就发明了一种版刻来印刷,这样就不会产生抄写的错误。如果版刻的起源果真如此的话,那梵文本的刻经就要比汉文本更早,而此经正是梵文本。我觉得如果把它买下来,也就等于把自己的藏书年代上限提高了一大截。可惜的是,此经被文物部门定为国家一级文物。那个时候《文物法》还未修改,还没有今天藏宝于民的观念。按照规定,一级文物仅限国内公共图书馆和博物馆购买。虽然我也知道,有些一级文物被限级之后,还是有胆大者偷着买,可惜我没有这个胆识,只能望经兴叹。

那场拍卖会上,我花了不到十万块,就买下了元至正元年集庆录儒学刻本《乐府诗集》。此书存前二十五卷,计有八册。这个价格跟那件《陀罗尼经》比起来,的确便宜了不少。其实这种比较,就意味着目光短浅,但那个时候,有些实力的买家跟我的见识水平,也是半斤八两。当然,也有可能是觉得有了限级而不愿意购买。不管什么原因,那件《陀罗尼经》流拍了。

拍卖会结束后的一段时间,我心里一直没放下这件《陀罗尼经》,很想知道它流拍后的去向。某天忍不住去电博古斋的经理陆国强先生,向他了解此经的情况。他说还没有退给书主,如果我还想要,他可以帮我跟书主商量。我说,这件已经定为一级文物,不是限制私人购买吗?陆经理告诉我,上拍的文物的确是按这个规定执行的,因为这是《文物法》的规定。但《文物法》同时说,国家定点的文物经营单位,可以买卖文物,所以,他以博古斋的名义将此经卖给我,完全合法。听到了这句话,我放下心来。

几天之后,我接到一位西安人打来的电话,他自称是《陀罗尼经》的书主。他告诉我,此经出土于上世纪三四十年代的西安地区,是从一座倒塌的佛塔地宫里发现的。出土的物品中有一件铜制的臂钏,将臂钏打开后,在里面发现了一个纸捻儿,展开之后,就是这件经。此人同时告诉我,在地宫出土的物品中,还有一方塔铭,塔铭的落款是唐神龙元年,所以他认为此经也必是此前所刻制印刷者,属于初唐的印刷品。在民国年间,此经曾归于右任所有,而他本人的父亲曾是于右任的部下,所以得到了此经。他还说,如果我要买下此经,他可送给我一份塔铭的拓片。

这位经的主人建议我到西安见面时,再成交。但我觉得,我到西安去找他交易,那就等同于私下买卖文物。这种违法的事,我没必要干,于是跟书主说,我的确想要,但不想私下交易,我去跟博古斋将此经买下来。他同意了我的这个想法。于是,我立即跑到了上海,多花了百分之十的佣金,付给了博古斋。之后,我给书主打电话,希望他能给我承诺的那件塔铭拓片,但是我听到了他好几种推托的解释,最后终于弄清楚,那件塔铭没戏了。但无论怎样,我得到了这件《陀罗尼经》,因此还是高高兴兴地捧着这件宝贝,乘机回京。

飞机起飞后,我却想到了《泰坦尼克号》。这部电影名气之大,可谓家喻户晓,人们感动于那个穷小子杰克的爱情故事,但这毕竟不是历史的实事。这正是编剧的可恶之处,他为了让电影看上去煽情,不惜篡改历史真相,尤其让我咽不下这口气的是,穷小子杰克的原型,其实是美国数一数二的藏书大家威德纳。因为他是位富豪,而富豪好像是全世界最令人厌恶的共同对象,很有可能出于这个原因,导演把那位富豪改编成了穷小子,并且让那位穷小子抱得美人归,满足了人们集体意淫的心愿。我虽然也很穷,但还是要为这位威德纳打抱不平,就因为他是位富豪,所以他不能跟泰坦尼克号一样留名千古。但好在威德纳有个伟大的母亲,他们一家人去欧洲(据说威德纳就是去买善本书)那趟行程,他买到了弗兰西斯·培根的散文集,这是威德纳心仪已久的书,他当然很是高兴。我觉得只有真正的藏书家,才能理解他那激动的心情。他在回程中,乘的船撞上了冰山,他本有机会登上救生艇,但舍不下自己心爱的这部书,于是奔回船舱取书时,与他的这部心爱之书,同眠于大洋之底。他的母亲回到美国后,把他的藏书捐给了儿子的母校哈佛大学,并出资三百五十万美元,建立了以他儿子名义命名的图书馆——威德纳图书馆。我在飞机上,脑海中就展现出这个感人的画面,一是为威德纳的名字不显而感到不平;二是细想我手里的这件宝贝——《陀罗尼经》这四个字,它们跟让威德纳倒霉的弗兰西斯·培根无一字相同。想到这一层,我安下心来。

2003年,我在鲁迅博物馆搞藏书展,展品中就有这件《陀罗尼经》。此后的某天,鲁博的肖振明老师给我来电话,说有一个人也同样有一件《陀罗尼经》想出让。我马上赶到了鲁博书屋,里面坐着一位三十多岁的男子。此人见我进来,拿出一个纸包,层层打开后,里面是一个锈迹斑斑的铜镯子,他告诉我这就叫臂钏。这是我第一次看到臂钏的原物。其实臂钏就是用铜皮卷成筒状,再做成一个圆环,此臂钏已将合口处打开。这个年轻人从里面倒出一个纸捻儿,因为年代久远,这个纸捻儿已经粘连在一起,看上去像一个mini的木乃伊。我接过在手,准备将它打开来。那个年轻人看出了我的意图,马上制止。他生气地跟我说:“弄坏了你赔得起吗?”我不知道他为什么生这么大气,只是心平气和地跟他讲,不让我把这件木乃伊打开,我怎么知道里面裹的是什么。他吃惊地看了我一眼说:“木乃伊?什么木乃伊!”因为这个缘故,这件经没有买成。我印象中,他当时的开价是五十万元。

2011年,翰海古籍拍卖图录中又出现了一件《陀罗尼经》。此件为汉文本,经名是《佛说随求即得大自在陀罗尼神咒》,形状为正方形,然剪掉了四个角。我在预展时细看了此经,跟我所得的那件用纸不同。此件用纸较厚,且有着微微的丝光感,这样的唐代的纸,我从未见过。该经的估价是一百万到二百万元,从今天的行市看,若能于估价的前端得到,还算是个便宜的价钱。然现场的竞争情况,让我没有捡便宜的可能,竞争拍到了一百六十万元。后来姜寻先生告诉我,此经是让雅昌公司买去了。雅昌公司是中国最大的印刷企业,他为什么买这件唐代的刻本,我不知道。其实我本认识雅昌的老板万捷先生,但我觉得贸然问他何以要买此经,有些唐突,终于没打这个电话。

2013年秋,翰海公司又上拍了一件《陀罗尼经》,这一件倒是有着世俗的曝光率,因为它曾参加过2008年央视第三届赛宝大会,并且获得了金奖。这次拿出来上拍的,除了经本身之外,还有获奖证书和奖杯等附属品。这种卖法倒是提醒了我,有一天卖书易米时,可以把我的一大堆头衔作为附属品一块儿卖。虽然这件经,有着这么多的附属披挂,却没能卖过两年前的那件。此件的估价,也同样是一百万到二百万元,而成交价却是一百三十八万,得到此件宝贝者乃是姜寻先生。

姜寻拍得此经后,我曾给他去电话,问他为什么要买这件经,他竟然说是受我的影响,因为我的那件《陀罗尼经》印在了他所主编的《中国古籍拍卖年鉴》第一卷的最前面。十年前,他编《年鉴》的时候,想我帮着选些配图,我利用他对我的信任假公济私,本着举贤不避亲的心态,把我的这件《陀罗尼经》放了进去。我觉得他每次看见这件经,都会如芒在背,不能让我专美,所以,也让自己拥有了这样一件《陀罗尼经》。但姜寻说并非如此,真正的原因在于我当年给他讲了一个小故事。姜寻说,我当年告诉他,爱德华·纽顿因嫌《古腾堡圣经》太贵,总想等便宜了再买,结果他每一次看见该经时,都比上一次贵了许多,直到他去世,都没能拥有这样一部圣经。所以姜寻认为,想得到重要的好书,就不能等,只要有钱,就应当果断买下。我已完全不记得什么时候给他讲过这样一个故事,而我跟他的交往过程中,却有着许多不能遗忘者。

十一年前,我刚跟姜寻认识不久,某晚跟他一起吃饭时,他接到了一个电话,过一会儿来了一个人在门口找他,他出去了两分钟又回来,告诉我刚才来的那人是舌头乐队的主唱,是来找他借钱的。因为那人近一段一直很缺钱,这两天手头仅剩下一张五十元的假币,已经花了几次,都花不出去,所以,来找姜寻借一张五十块真币先花着。从那时起,我渐渐了解到他结交的朋友,都是来自五湖四海,为了一个共同的目标,走到北京来了。那时姜寻的正式工作是《诗刊》的美编,他曾送给我一幅自己画的静物,我很喜欢那幅油画,尤其那色彩搭配,让我感觉很是宁静,所以,我觉得他在艺术上的天分远高于藏书。姜寻兄显然不认可我的判断,但这并不妨碍我跟他成为朋友,他留着艺术家必须有的长发,混迹于故纸堆中,这样的反差,颇具艺术美感。

2003年,姜寻成立了自己的公司,他在国图分管的院内办公,起初是做图书的出版设计。他刚开展工作时,还没能像今天这样有着广阔的市场,我觉得自己应该给予一些小帮助,于是拿出了自己所藏的《辽藏》,请他影印出版。姜寻亲自操刀设计,他所设计的木匣我很是喜欢,更加让我坚信,他在艺术造诣上面更有天分。那时正赶上“非典”,那场灾难让人们动摇了“人定胜天”的真理,尤其是北京人,失去了往日的优越感,走到哪里都像过街老鼠一样讨人嫌。我只好躲在书斋中闭门不出,开始了自己的第一次藏书编目。在那个气氛紧张的时期,姜寻仍在帮我制作着《辽藏》。可惜那时为《辽藏》选定的进口纸无法报关,只好用国产纸来顶替,这使得做出来的效果有些难如人意。姜寻喜欢追求完美,他当然对此很不满意,一直坚持说要给我重做,我觉得这属于不可抗力,并非他的责任,所以回绝了他的美意。

关于他为什么喜欢收藏古书,姜寻自己跟我说,其实他小时候对古书并不感兴趣,而是从美学角度上喜欢古文字的字体,在想办法搜集这些字体的过程中,也就渐渐喜欢上了古书。因为他最初的目的并不是藏书,所以刚开始买下的书大多是残本,后来遇到了宋平生老师,才把他带入了古书圈。我印象中他有几年喜欢在拍场上买诗集,这可能跟他在《诗刊》工作的经历有关,后来才知道,他自己也喜欢写诗。但后来,他渐渐地很少买书了,转为专买各种雕版,他所藏的雕版中最有名的是《密韵楼七种》。此版最先出现在嘉德拍场,因为没人要而流拍,姜寻抓住了这个机会,将此雕版买下来。自此之后,他把所有的精力都移情于此,后来他把国图分管的食堂进行改造,跟国图共同开展了雕版博物馆。他请我去看过这个馆,我对他收藏的雕版倒没有太大感觉,让我感到眼前一亮的是此馆的装修设计,他跟我说,这些设计全是出于己手。后来此馆交还给了国图,姜寻又致力于木版雕刻,刚开始是请扬州的师傅代雕,近些年,他在自己的公司里培养出多位雕刻师,给国内的多位政治文化名人雕刻过诗集和文集。

近两年,不知道什么原因,姜寻又开始在拍场上买古书,尤其买这件百万元以上的《陀罗尼经》,这让我有了拍场上又多一位竞争对手的感觉。他跟我说,自己跟别人搞了个艺术基金,基金的组成初期有三家公司,而他为其中的一家,三家总计投入两亿元。他还告诉我,近期内会将基金的规模扩展为十亿。姜寻还在松竹梅斜街租下了位置最好的店面,准备办一个藏书会所,看来他真的有钱了。如此买下去,拍场上出现的好书,恐怕大多要归了他的煮雨山房。姜寻有个观点,我很认可。他认为当今不是古书太贵,而是买书人太穷。他说马未都、于丹等人一次的出场费都在三十万以上,而唐代的印刷品如何难得稀见,才值个一百多万,简直便宜到令人感叹。

- 上一个藏品: 俄国探险家曾盗窃西夏文物 所得文书达2000卷

- 下一个藏品: 赵涌在线推艺苑别珍11月文献特场