年轻当代艺术家的夫妻党

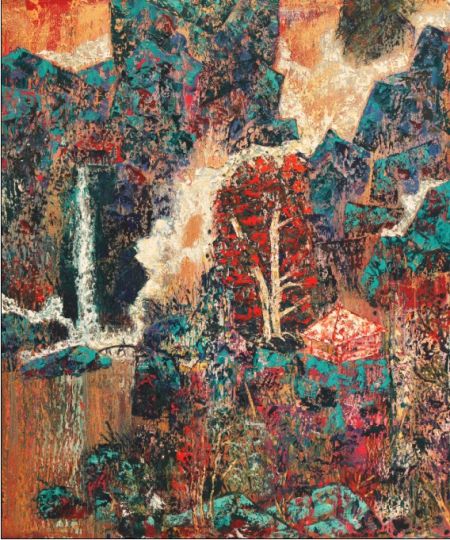

漆驭天《醉翁亭》 2010 布上油画 180x150cm

漆驭天《醉翁亭》 2010 布上油画 180x150cm

文/本刊记者 王宁

编者按:

两个人在一起,除了“夫”与“妻”的关系之外,还是什么?是搭档还是伴侣?是枕边人还是举案齐眉?或许这些都是,但似乎又不是其全部,那么又该如何更为准确的界定两个人除开“夫妻”这一身份之外关系呢?虽然我自信没有这个能力来提出另一个更为准确、能够全面概括的词汇,倒不如照搬鲁迅在给阿Q写传时的做法,取一折中的词汇——“党”。

依照百度百科给出的解释:党,有政党、偏袒之意,旧时指亲族。如今随着网民数量的壮大、各类网民已经远离了分散的网络生活状态、各类志同道合的网民走到了一起。这便是“党”形成的基础。同时“党”也是指具有相同志趣或做着相同事情或有相同点的一类人。

这样看来,不管是以相同的志趣还是做着相同的事情甚至是有着相同点这三个方面中的任何一个点作为评判的标准,夫妻似乎都称得上“党”这一称谓。虽然从法律层面来讲,“党”的构成必须要具备三人以上的基础党员才能获得相应的法律认可,两人不足以成“党”,但夫妻本就是以法律认可为前提的存在,结婚与“结党”似乎也就没有了那么明显的界限。

在艺术界,以相同志趣走到一起而结成夫妻的艺术家有很多,毕竟艺术原本就是他们各自的追求与梦想甚至是生活,走到一起似乎实在算不上什么新鲜事物。但试想,如果这些在平常人眼中的“疯子”、“神经病”不选择在一起,那么我们这个平常人居多的世界又将会变成什么样?

自信碰上不自信(艺术家:漆驭天、宋昱霖)

宋昱霖的性格其实是一个矛盾体,用她自己的话来说就是,“极度不自信外加极度的偏执”。原本不自信的她几乎害怕所有的采访,不管面对的是正式的摄像机还是小巧的录音笔,但好在采访之初的一顿晚饭消解了她很多的忧虑,尤其是在知晓了采访内容之后,心中原本的顾虑也在还算熟识的面孔前消失殆尽。

其实算起来,我与漆驭天和宋昱霖也算是老相识,只不过中间的几次碰面大多是在展览的现场,匆匆浅谈几句即告结束,还从未有过像今天这样坐下来深聊生活经历的机会。

15年前,两个还在求学的个体在机缘巧合之下相识,然后就如同青春电影中的情节一样浪漫的走到了一起,直至今日,在谈起当年的往事之时,漆驭天与宋昱霖依旧倍感幸运。当然,在从两个人变成一个人的过程当中,并不只有幸福的甜蜜以及快乐的时光,挫折与磨难也时常伴随左右。

一向不自信的宋昱霖在爱情这条道路上也充分展现了其偏执的个性。“原本双方的父母就不太赞同我们两人在一起,都认为我们还太小,不太现实。有一次他母亲还很含蓄的给我说过类似这样的段话,‘我儿子不是很靠谱,我不敢跟你保证他以后就会不变心’。但在我看来,爱情是两人的事情,再加上我们两个人都比较固执,但好在我们双方的父母都很开明,也没有太干预我们之间的事情,最初的不同意估计大部分的原因还在于我们都在上学,比较小。”

与宋昱霖的不自信不同,漆驭天则是一个极度自信的人,而自信的人往往也是固执的,这也就使得这段原本并不被双方父母看好的恋情却也因两个人的坚持而一直走到了今天。虽然到今天驭天跟昱霖的这份坚持已经换回了父辈们的认同,但在眼下,两人似乎都还没有去领那个象征婚姻合法化的“红本本”的想法。“我们始终认为爱情只是两人的事情,跟其他人没有关系,为什么非要获得那份由跟我们的爱情没有任何纠葛的人颁给的证明,至少目前是这样的一种想法。”

近乎偏执狂的坚持让驭天与昱霖的爱情在今天变得美满的同时也给他们的生活带来了一次巨大的冲击。在2009年,也就是他们怀揣梦想来到北京之后的第三年,宋昱霖决定从最初的工作室当中搬出来,在多方寻觅之后选中了地理位置稍好些的奶子房艺术区(现已拆除),但按照驭天的想法,“当时奶子房的环境确实很好,但租工作室以及装修的费用却也远远超出了我们当时的经济承受能力,但昱霖就是这样一个人,她可以听你的意见,但却不会依从于你的观点,到最后她依旧会按照自己的想法来。在这样的情况下,昱霖跟原本合作的画廊预支了很多资金用以支付房租和后期的装修。在一次性签了十年的租住合同之后,我们就开始着手装修自己的工作室,想着这以后就是我们在北京的根据地了,花了很多心血在里边,但没成想装修好后没几个月就遭遇了艺术区的强拆事件,所有原本美好的东西也在短时间内即被摧毁,这在当时对于我们来说是一个很大的打击,但在今天看来,也算是一短难忘的人生经历。况且,在那段颠沛流离的日子里,我虽然没有怎么创作,但昱霖却也完成了这组《十八拍》的作品。”

说到拆迁,昱霖更多的是在还念当初的工作室。“闲的时候我喜欢摆弄一些花花草草,客厅的桌子傍边有一大片的植物,当时在奶子房的很多艺术家都喜欢我种的那些花。我还喜欢捡石头,很大的那种。有段时间我会骑着电瓶车去捡,后来有了车之后就开着车出去找。拆迁的那段时间我们基本上都没有怎么创作,《十八拍》也是在经历过拆迁之后完成的,当时的想法就是虽然个人利益永远在民族利益之下,国家要发展,拆迁不可拦。道理我明白,可试看今日‘干戈日寻兮道路危,民卒流亡兮共哀悲。烟尘蔽野兮胡虏盛,志意乖兮节义亏……’这口不平气,终该找个口子吹一吹了,就吹成了今天的‘十八拍’。”

虽然已经结束颠沛流离的日子,但今天的他们却依然面临着工作室房租暴涨的问题,“我们马上又要搬家了,前段时间这里的房东告诉我们说之后的房租要涨三倍,也就是原本三年的租金现在只能租到一年的时间,这令我们很难接受。”

从2007年来到北京之后,漆驭天与宋昱霖已经先后经历了七八次的工作室搬迁,但即便是在这样的情况下,两个人不管是在生活上还是在创作上,都依旧保持着乐观与前行。自2006年开始着手“格式化”系列的创作以来,这种以线作为传达情感的创作方式已经逐渐成为了宋昱霖的个人符号;而漆驭天则在完成了“洗刷刷”系列的创作后又在2012年将目光转向了更为感性与个人化的“亭间笔记”系列,据他自己说,这一系列的作品已经完成了有近白张,而创作的灵感则源自其爷爷一生充满传奇色彩的生活经历。

最后值得一提的是,漆驭天的父亲是一位传统书画艺术家,或许是自小就接触传统艺术的缘故,让漆驭天与宋昱霖在年轻的时候曾萌生了避世于孤岛的想法,虽然这样的念头最终未能成为现实,却也让他们在充满浮躁气氛的当下始终保有一份自在的宁静。

近水楼台先得月(艺术家:范虚骐、刘景弘)

前不久,一场名为“百里挑一·青年艺术个展秀”第三回 ——“刘景弘个人作品展”&“范虚骐个人作品展”的双个展在798艺术区圣之空间举办。双个展的形式原本就是极少出现的一种展览形式,不过,相比起两位参展艺术家的私人关系来,再稀奇的展览形式似乎也都变得不再稀奇,因为这是两位伉俪艺术家首度携手举办的个人展览。

说到一起参加的展览,这一次的双个展其实并非两人第一次出现在同一个展览空间里。早在2011年的“新美苑70,80当代艺术展”中,两人就曾以参展艺术家的身份同台亮相过,只不过,这次的双个展要较之之前的群展有着更为重要的意义,因为在一个月后,两人将要踏上婚姻的殿堂,成为又一对的艺术家夫妻“党”。

说到两个人的相识,刘景弘则表现的有点羞涩。毕竟说起来,在最初的追求阶段里,刘景弘的表现多少有点辜负了其东北爷们的身份。“我们是邻居,虚骐住我隔壁。开始的时候我们相互都不认识,我也是在某一天的早上才偶然发现原来我的隔壁住了一位漂亮的姑娘,也就是从那个时候开始留意的。后来我的一位启蒙老师从上海来看我,本来宋庄艺术家都有这样的习惯,就是有外地的朋友来了之后就会带着到其他艺术家的工作室里转转,当时也是借着这个机会,我带着那位老师去了虚骐的工作室,也是从那个时候开始,我们才算相互认识了。”

“他给我的第一感觉是很酷,一种骨子里就有的气质,这点很吸引我。”有人说,男女之事原本就是一层窗户纸,捅破了也就离成功不远了。刘景弘与范虚骐也就在捅破了那层看不到的窗户纸之后慢慢走到了一起,再加上双方又是邻居,刘景弘自然也就近水楼台先得月了。

在最初相互间不错的第一印象之后,随着在各种活动中的刻意制造机会,两人在很短的时间内就从原本的邻居变成了一家人。“在去宋庄之前,我的作品基本上都是以课堂习作跟写生为主,而在进入到工作室的主观臆造性创作时肯定会有一些困难,他则是从很多年之前就在用这样的方式进行创作,所以在这中间的转型期里给了我很多启发和帮助。”作为在工作室创作方面的“新人”,刚刚走出校门的范虚骐不可避免的会出现创作上迷茫期,而此时的刘景弘则很好的展现了一个“过来人”应有的价值,这也让范虚骐在创作的探索路上少走了很多弯路。

对于有着相同志趣且又同样都还处在艺术道路探索期的两个人,帮助显然是相互的。“虽然她之前没有什么创作的经验,但女生往往都是感性思维居多,所以在有些时候,当我们在面对同一个画面时,她的很多想法是我无法接受的,甚至是难以想象的。但后来我也发现,其实她的那些想法似乎是更好的,这种感觉很奇妙,能让我摆脱自身上固有的模式甚至是多年以来所形成的审美习惯。”

生活不只是一帆风顺,有沟通与交流也自然就会有冲突与矛盾的存在。“我原本的生活习惯跟大多数的单身艺术家没什么区别,都是起的很晚,画到很晚的那种,基本上没有规律的生活作息。但她不是,她习惯了早上7点起床,晚上12点之前休息,中间的时间用来创作。这样就会有矛盾,不过她解决这种矛盾的方式很委婉,基本上都是潜移默化的,让你在不知不觉中改变,也就不会产生很强的逆反心理。”“我比较喜欢干净,习惯在画画的时候把各种工具放在固定的地方,而他的创作方式比较自在,有点粗线条,喜欢把工具随手扔掉,这让我很难接受。”在说到双方不一致的生活方式时,刘景弘似乎更接近于我们印象当中的艺术家方式,而范虚骐则显得有点过于“正常化”,不过双方孰对孰错,最终谁又终将战胜谁还是要看两位当事人对于对方的容忍度了。

除了这些小的磕磕绊绊,刘景弘与范虚骐目前还面临着一个更为重大的问题,而造成这一问题的根源则是一个看似解不开的死结,那就是孩子。“目前我们的生活方式还算正常,但如果一旦有了孩子之后肯定还是要进行调整。现在我们两个还在同一个工作室里创作,但回来之后我们准备将工作室分割出一个二层来,他在一层画画,而我的工作区域则在二层。这样以来,既不会对两个人的创作产生影响,也能对胎儿起到很好的保护作用。当然,如果一旦有了孩子,我的创作也会进行一些改变,尝试一些更为环保的创作方式,以后也会适当的搬出工作室,远离‘污染’。”在下一代面前,女人的母性总会变得空前的强大。

意外不总是坏的,也能给你带来惊喜(艺术家:舒昊、康妮)

严格说来,舒昊跟康妮应该算是整篇文章当中唯一一对名副其实的年轻艺术家的夫妻“党”,而相比起前两对的“相恋15年”和“一见钟情”,舒昊跟康妮也的确称得上是“老夫老妻”了。

舒昊跟康妮的相识有点被“撮合”的感觉,而媒人则是川派艺术家当中大佬何多苓。据他们回忆,最初的见面是在一个艺术家朋友的展览上,当时的康妮还是一个尚未毕业的在校生,而舒昊则已在职业艺术家的圈子里有了数年摸爬滚打的经历。这本是一次看似不经意的邂逅,却不料造就了今天这样的一段佳话。

舒昊跟康妮在创作的内在上有着很强的切合度,他们都是在从各自身边的生活着手创作,习惯于表现各自所喜欢的事物。当然,在从两个人变成一个人的过程当中,舒昊的创作虽然在本质上没有太大的改变,但关注点却也随着年龄的增长而有所转移。“‘日课’是我从上世纪90年代就开始关注的话题,这中间也一直都没有中断,但在2011年,由于微博的出现,让‘日课’所关注的点开始有所改变。微博其实是一个蛮公共的平台,它会让你对于世界的认识变得更为全面,而不再是向以往那样的片面。微博出现让很多原本被掩盖的事实真相被逐一揭露出来,虽然里边有很多臆造跟推测,但也正是这种‘自媒体’方式的盛行,让很多有可能被掩盖的事实曝露在阳光之下。微博是改变我创作方向的一个原因,那另外一个原因也跟我个人年龄的增长有关系,尤其是在今天这样一种‘无信任’的状况下,个体有责任去实现其各自的社会义务,而在2011年之后的‘日课’作品中,这种关于社会责任的表现逐渐成为了我创作的方向。”

相比舒昊在个人创作方面的探索与延伸,原本就是一个习惯了在课堂上完成创作的康妮在来到北京之后的艺术道路则要显得平淡了不少。“我从一开始进入工作室创作就在画我身边的事物,包括花草、建筑这些我自己原本就很喜欢的东西。一直到今天,我依旧有养花种草的习惯,在我们家外边的阳台上,我们不仅养了花,还种了很多蔬菜,包括西红柿、辣椒这些比较常见的菜蔬品种。”

说到在家里种菜养花,舒昊在所难免的又将当前的食品安全批判了个彻底。“养花很好理解,陶冶情操,美化环境,毕竟现在一直都在强调环保,而且最近几年北京的空气质量是一年不如一年。我们自己养花虽然谈不上什么改善环境,但最起码自己看了会愉悦。至于种菜,这其实也是被逼迫的,现在的食品安全让很多人对于吃的东西是越来越不放心,而且各种负面信息在铺天盖地的出现后却并未真的遭到禁止,这就让人更加不放心了,所以我们索性自己种点常见的蔬菜,吃着也放心。况且,我们现在已经由过去的两口之家马上要变成三口之家,大人可以将就,但作为父母肯定不愿意让孩子也跟着将就。”

熟悉舒昊跟康妮的朋友多数都知道他们是不准备要孩子的,但在事实已成定局,孩子不期而至时,原本的各种坚持瞬间变得不再重要。“我们本来是不准备要孩子的,但既然已经有了,那我们也就会向所有的父母那样,希望把所有最好的东西都给他。甚至我们一度考虑要不要离开北京,回到四川生活。毕竟目前北京的各种污染问题日渐严重,很多我们原本可以不在意的事情也因为孩子到出现而开始重新关注起来。”虽然嘴上这么说,但康妮的某些生活习惯却也并未因孩子的到来而有太大的改变,比如她会半夜起来看足球比赛,但这种在寻常人看来极为不正确的生活方式在康妮这里却有着一整套的理论基础做后盾,“怀孕并不意味着一定要改变过去的生活习惯,这还是要看每个人的体质,如果刻意的改变反而不一定会受到好的效果。”

虽然如此,孩子的到来还是给他们的生活带了不小的改变,比如原本只会煮面的舒昊在经过了长时间的自我培训之后已经变成了一位厨艺高手,炖点滋补菜肴什么的已成家常便饭,而原本担当生活一把手的康妮也在主动与被动间禅让了其生活领导者的地位,安心的当起了一个合格的待孕妈妈。

- 上一个藏品: 2013年中国当代艺术市场之变

- 下一个藏品: 艺术媒体人李小文的独居生活