草间弥生:穿过她的迷幻花园的她的梦

草间弥生: 穿过她的迷幻花园的她的梦

草间弥生: 穿过她的迷幻花园的她的梦

糖果色波点《小狗》系列雕塑,备受年轻人追捧。草间弥生给每只小狗都起了名字

糖果色波点《小狗》系列雕塑,备受年轻人追捧。草间弥生给每只小狗都起了名字

为此次亚洲巡展特别创作的《为挚爱郁金香之永恒祈祷》

为此次亚洲巡展特别创作的《为挚爱郁金香之永恒祈祷》

从小窗口看到的由无限循环的波点织成的网

从小窗口看到的由无限循环的波点织成的网

作品《洁净空间》在2013年12月25日的状态

作品《洁净空间》在2013年12月25日的状态

草间弥生:穿过她的迷幻花园的她的梦

草间弥生:穿过她的迷幻花园的她的梦

导读:你可能不知道草间弥生这个名字,但是也许你已经听到过“波点女王”这个称谓

你可以不知道草间弥生这个名字,但是此刻,也许你恰好不经意间走过陈列有她作品的橱窗

或许你已经熟知她的作品,但我相信,来到展厅,你仍然会感受到现场的强烈震撼

看展览

走近她的波点,成为作品的一部分

当代艺术馆不大,窄窄的三层玻璃小楼远称不上耀眼,但在寸土寸金的南京西路,相当难得。展馆闹中取静地坐落在人民公园深处,一路跟着波点走,我们就找到了现场。

圣诞节没有阻挡住粉丝们的脚步,包括我们这样专程从北京赶过来看“怪婆婆”的人。虽然草间弥生年事已高没有亲临现场,但是《我的一个梦》带来的热度并不输于咫尺外恒隆广场的宝格丽圣诞树挑起的人潮。一楼挑空大厅里,观众排成蛇形的长队,在名为《波点偏执》的巨型红白波点的气球阵里缓慢挪动,铺天盖地的球阵里偶尔发出一阵惊呼,那是排到近前的观众的声音,怪婆婆别出心裁地在巨大的气球上开了一个个“小窗”,把眼睛贴近小窗的刹那间,球体内一个由灯光、镜面、视频打造的光怪陆离的迷幻世界赫然就挤满了眼睛,突如其来的视觉冲击力带来的是一种奇特的新鲜的刺激的眼花缭乱的体验,完全超出了看印刷品时的想象。

在草间弥生的作品中,镜面反射装置是永恒的题材。她用简单的材料制造“幻象”营造“无限”,各种图案循环反复,无所谓边际,无所谓消失,一切显得无穷无尽。

《波点偏执》背后,是草间弥生另一件装置代表作《无限镜室——灵魂波光》。仅仅可供两人站立其中的狭小空间内,黑暗、水、圆形彩色灯泡,配合镜面的反射,神奇地形成了一个深邃无限的光影世界。像无尽星空绚烂无比,梦幻中又有些淡淡的忧伤感,让人忘却空间的现实维度,感觉要被神奇地融化掉。

二楼楼梯拐角处,名为《洁净空间》的一个白色房间内,双人床、沙发、书架、衣柜这些日常家居生活用品样样都不缺,不同的是它们全是雪白的没有生命感的,观众可以用主办方提供的彩色波点即时贴来随意装点这个房间。与偶像无形中的互动感让观众都很兴奋,大大小小各种颜色的波点在这个空间经由观众的手一层一层重重叠叠覆盖,从无到有,苍白的物体逐渐鲜活起来,绽放出意想不到的迷幻的热烈的美。

与之对应的是另一件名为《我在这里,却了无一物》的空间装置作品,蓝黑色的空间内,寻常的家具上覆盖的荧光色波点贴纸在微光中闪烁,渐渐地,观众看不到家具,只看得到波点,如入梦境。

《那希索斯花园》的下一站,会在哪里?

“消灭自我,成为环境”曾经是草间弥生说服观众的一句口号,时光倒回到1967年的纽约,第二大道的剧场里,《消灭自己,一场声光电的表演》上,草间弥生将自我、作品与周遭环境融为一体。所有观看者都被要求穿上了草间的波点服,和草间弥生一样,成为作品的一部分。

草间弥生一直致力于向观众呈现一个完整的美丽的自己缔造的世界,诱人走入,并成为这完美世界里的一部分。观众在走入的瞬间,也变成作品本身,消融于作品本身。

顶楼天台上,1500个直径30厘米的不锈钢圆球组成了《自恋庭院》,与魔都现代建筑遥相呼应、相得益彰,近看每个圆球上都能反射到观众自己的影子,观众走到哪里,不锈钢球上小小的自己就如影随形地跟到哪里,暗合了英文名Narcissus中水仙一词指代的自恋情结。这件又名《那希索斯花园》的作品是草间弥生为亚洲巡展献上的新作,也可以视作是在向1966年的同名作品致敬。

1966年,没有得到威尼斯双年展邀请的草间弥生带着《那希索斯花园》来到威尼斯,身着金色和服的她端坐在1500个金色圆球装置当中,广告牌上写着:金球,2美刀,成为意大利馆前面一道风景。在遭到双年展组委会驱逐后,她换上艳红色紧身衣躺在金球中,引来媒体一片,风头盖过所有拿到pass卡的正牌参展艺术家。

那个时候的草间弥生有没有像电影里常见的桥段那样,对天竖起中指:“威尼斯,我,还会回来的!”我们不得而知。

我们可以知道的是,27年后的1993年,草间弥生独自代表日本参加威尼斯双年展,日本政府特别为她设立了主题馆用以向女王致敬,在这次展览上,草间弥生布置了一间镜屋,填满了她的南瓜。如今,她的银质南瓜一个可以卖到50万美元。

《那希索斯花园》是草间弥生的秘密花园,华丽丽地充满梦幻又写满她对这个世界的野心。

而刚刚过去的两年,都可以称为草间弥生年。草间弥生的世界巡展走到哪里,就是那里艺术界的盛事,她的作品重心回归架上绘画和雕塑,除了价格不菲的作品,富有设计感的波点图案还使她成为时尚界的宠儿,引来无数大牌竞折腰。

“现在是我人生最好的时刻。”面对如日中天的盛名,草间弥生这样说。她毫不讳言地表示,她想变得“更有名”。

《那希索斯花园》的下一站,会在哪里?

叹天才

那个爱做梦的小女孩一直住在她的身体里,从未离去

她从不掩饰她对这个世界的欲望和野心,但是当她脱下假发,卸掉浓妆,已然伛偻的身躯伏在巨大的画案上创作时,她专注的神情就像个小孩子,你会觉得,她的那份欲望那份野心,就是一个小朋友在向这个世界索取一块糖。

传奇女王必定有传奇的一生。

十岁时,她就开始用半边红色半边白色的毛衣来装饰自己。

十岁时,她为母亲画的铅笔画中就布满了波点。

晕眩、旋转、幻觉、恐惧……这些词汇经常出现在她的回忆里。

时至今日,草间弥生的展览上,你目光所及的一切,仍然由波点组成。

再也找不到一位艺术家,他的创作元素会像草间弥生一般,从幼年贯穿至今,如此明确如此纯粹。

波尔卡点并非波点女王原创,远在上世纪五十年代,黑底白点就被视为复古的象征,深得时尚界宠爱。然而只有草间弥生,赋予了波点生命,在她之前,从未有人把波点使用得如此这般出神入化,也从未有人敢于把波点使用得这般疯狂。在她的手下,波点可以覆盖一切。

人们津津乐道于她的精神病史,更有人猜测她一直在用精神疾病来炒作自己,而草间弥生和她的精神疾病的关系会让我想起顾城的一首诗——黑夜给了她黑色的眼睛,她却用它寻找光明。

幻视和幻听包围着草间弥生,神奇的是,她努力地通过各种方式,把这种眩晕感、炫目感借由作品传递给了观众。

不得不承认,这个世界真有一些天赋异禀的人类。他们具有超强的直觉和敏锐的感受力,上天似乎馈赠给他们秘密的第三只眼睛来看世界,他们的笔下才充满卷曲、密集的线条,鲜艳、炽热的表达。在世俗的概念中,他们似乎与芸芸众生格格不入,难以交流,但他们对生活对艺术的渴望都汇集成视觉语言,他们用超前的作品与世界沟通,最终释放了自己并征服凡尘。从这个角度看,梵高、草间弥生都属于这个世界孤独的宠儿。

人们常常拿草间弥生和小野洋子相比,同样来自日本,同样在上世纪50年代抵达纽约,同样在60年代完成她们在新大陆的成名作——当小野洋子在卡内基朗诵厅被随机挑选的观众上台用剪刀把衣服刺破、直至全裸完成行为艺术《切片》的时候,草间弥生正在华尔街的证券交易所旁,往裸女鼓手的身体上喷洒蓝色的波尔卡圆点。她们同样被认为是在释放“日本女人特有的色情天赋”。不同的是,草间弥生遇见了约瑟夫·柯内尔——她生命中唯一为外界所知的恋情。而小野洋子遇见了更加大名鼎鼎的约翰·列侬。直到今天,小野洋子依然以遗孀的身份活跃在艺术圈,而草间弥生,已经是她自己王国的主宰。

她从不掩饰她对这个世界的欲望和野心,但是当她脱下假发,卸掉浓妆,已然伛偻的身躯伏在巨大的画案上创作时,她专注的神情就像个小孩子,你会觉得,她的那份欲望那份野心,就是一个小朋友在向这个世界索取一块糖。

不会使用电脑也从不使用手机,在记者打开DV里老朋友的问候录像时,她一直以为老友就坐在对面,各种诚恳各种神情认真地回答录像里的每一句话。

她的世界里只有画画,画画。电脑和手机,那是助理们来应对的事情。但她却是当今时尚界的宠儿,在村上隆、川久保玲之后,耄耋之年的草间弥生成为LV合作的第三位日本艺术家,紧随LV而来的还有奥迪、兰蔻、可口可乐,她的波点被播撒向全世界,过去的两年,巴黎、纽约、吉隆坡……你所知道的那些橱窗,都被怪婆婆的午夜花朵和梦境一样的波点鱿鱼触角给充满了。

你很难用简单的一个词汇来形容草间弥生,因为在她身上,脆弱和霸气、自信与羞怯、狂热与内敛并存,而单纯与欲望、华丽与朴拙、童真与性感在她的作品中奇妙地和谐共处。

画画于她更像是信手拈来的事情,在她毗邻精神病院的工作室,已经有些驼背的草间弥生伏案在她的密集世界里,拿起画笔,蘸上助手为她递上的高纯度颜料,如有神助般,在她的笔下,那些小鸟、花朵、南瓜以及细胞和触角形状的标志性符号像水一样迅速在画布上密集地铺展开来,当然,穿插其中不可或缺的是她的波点。

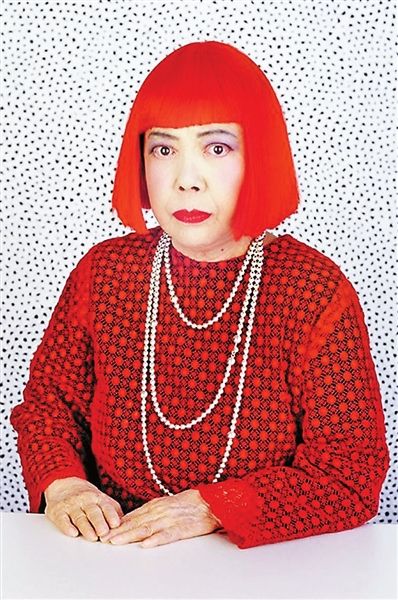

当身形矮小、步履蹒跚的她画好浓妆,戴上她标志性的鲜红假发,穿上她亲手设计的波点服装,站在自己的波点作品中,立马就有了君临天下、我是主角我hold住全场、舍我其谁的气场,她就是她作品中最有重量的那个符号,是密不可分的那一部分,贵为波点女王的她,和她的作品浑然一体的那种契合感,那些身形妖娆的嫩模着实望尘莫及。

阅读草间弥生的感受是奇妙的。看静态照片中的她,总是站在镜头正中,凝重霸气,女王风范尽显,而看NHK拍摄的动态视频中生活里的她,却是谦恭柔和甚至脆弱的,在她堆满了作品、波点元素无处不在的工作室,接待访客的怪婆婆一点都不怪,她轻声细语,偶尔露出的笑容是羞怯的,只有拿起画笔,她才回归到她的王国,那里有她的童话世界她的梦。而那个从小敏感、不善于与人沟通的天才小女孩一直住在她的身体里,从未离去。图/苏苏

◎文/苏苏

- 上一个藏品: 曹俊获2013卢浮宫卡鲁塞尔艺术展金奖

- 下一个藏品: 徐波:艺术的江湖