正观美术馆《纸本水墨》展览将举办

展览海报

展览海报

陈子丰作品 就在这里 纸本设色 138cmx68cm 2014

陈子丰作品 就在这里 纸本设色 138cmx68cm 2014

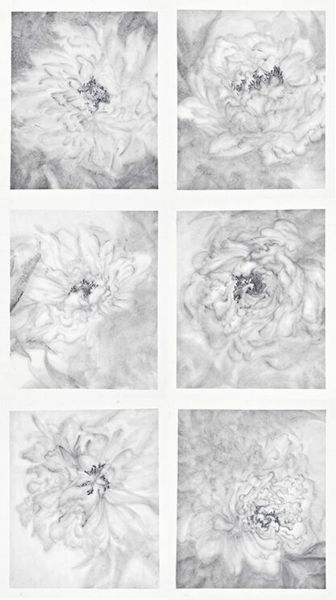

黄岑作品 雾-牡丹 纸本水墨 21.4X17.8cm X6 2015

黄岑作品 雾-牡丹 纸本水墨 21.4X17.8cm X6 2015

正观美术馆 4月19日15点《纸本水墨》展览开幕式

展览名称:《纸本水墨》展览

展览时间:2015.04.19-2015.05.13

展览地点:正观美术馆

展览地址:北京市西城区南新华街25号

联系电话:010-63025599

策展人:刘梓封

艺术家:

陈子丰、黄岑、黄红涛、李骏逸、梁雨、鹿野骋、单鼎凯、王濛莎、王雪树、姚浩、赵方方(按姓氏拼音顺序)

展览前言:

关于“糖炒栗子”的学术性问题兼谈“纸本水墨”的学术性意义

文/刘梓封

一个像样儿的展览总要讲点学术,这是今天的惯例。而“学术”是什么呢?维基百科上这样解释:“在古代中国是指追寻研究学问的方法与水平,在现代则包括了系统专门的学问,泛指高等教育和研究。”按现行的文本语境之语义解读,可见其主要源引来自西方,与中国古代所著说的“学术”关联并不大。依此来看,一个非高等教育和研究体系内的独立个体是不能妄谈学术的。既然学术言不得,那就谈点学术性问题好了,因为问题是开放的,只要是提出问题并围绕问题进行评述与论说,便具有一般意义上的学术性。说得通俗点,“举个栗子”然后谈感想,即具有学术性。

举着栗子找问题

当建立在西方学术框架内而形成的中国学术体系谈及中国画的问题时,更多的也都停留在“举个栗子”的层面。西方哲学的例子,西方艺术即成风格与样式的例子,现代艺术“当代性”探索的例子等等。而后将这些“有效例证”套用在自己身上,武装到牙齿,当口中蹦出针对中国水墨的学术观点时便带着硬度。而以纸本水墨为基础的艺术表达与表现始终发展延续在中国,这就如同栗子的原产地在中国,糖炒栗子同样产自中国,都是具有极强地理标志性的“物产”。所以围绕糖炒栗子制作方法的继承、改善或放弃展开话题,并追究其所具有的现实意义,这对于手执“纸本水墨”的艺术家及批评家而言,不失为一个值得思考的具有参照性价值的好问题。

问题一:“纸本水墨”这锅“栗子”可以不做成“糖炒栗子”吗?

学术上的西方论调往往更追求于借用新形式来呈现“栗子”,是变换固定口味并迎合国际化潮流趋势后的选择方案。在他们看来,栗子的吃法可以有千万种,若只强调糖炒栗子或栗子面窝头等做法未免过于狭隘,与国际化大背景不相符。所以精细化深加工后的“写实主义栗子”可以有,流行于世界各地不同口味儿的“现代主义栗子”也有必要出现。是故在栗子的烹制上开始借鉴西方口味,奶油味儿、果香味儿、黑胡椒味儿等等,依旧保持栗子的原形,主体形态与炒制方法上未发生大的改变。另有些则在制作方法上打破栗子的固有形态,将其融会于各种西式点心及精美包装中,或坚持以栗子为主料,或借以栗子的口感作背书,但总还是要让你品出些栗子味儿。更有甚者,索性与栗子不搭边儿,手里举着个榛子,然后向你强调:“我手中的任何果壳里其实都包裹着栗子。”真的醉了。好吧,即存在,便成立,无可厚非。一锅栗子而已,千百年来制作方法都如此单一,倒也不妨改改口味,换种思路搞研发,于推广而言也算有利无弊。

问题二:守住这锅糖炒栗子的意义在哪里?

这锅糖炒栗子是否还有必要继续守住,则是另一个层面的问题,关键点在于其是否仍有市场基础?是否仍迎合于需求?以及这种炒制形式是否具有排他性优势与推广价值?显然市场与需求仍然存在,无论是审美经验还是口味习惯,都是其得以延续与发展的因由所在。而制作方法上的排他性优势则更能显出根本价值,这决定于其材料、工具以及制作方法上的最完美搭配,也决定于制作者对栗子特性的认知。

炒栗子要带着皮,这样才能保持原味、保存水分;炒栗子要用到砂石,这样才能均匀受热、防止爆裂;炒栗子要放糖,这样才能外形好看、香飘四溢;吃栗子要趁热,这样才能口感最佳、香甜软糯……这些都还只是外在形式上的要求。同时也还有内在的程序上的要求有待解决,例如栗子品种的选择,栗子要经过自熟后才可炒制,炒制工具规格制式与火候的掌握,放入糖与栗子的量及比例等等。环节的重要性不言而喻,规制上的限定与呈现出的最完美结果也有着必然的联系,因此这表面上的一锅糖炒栗子内蕴颇多,与“纸本水墨”表面浅显的四个字所囊括的主旨内涵在本质上契合。所以问题变得清晰了,我们真的搞懂了糖炒栗子好在哪里吗?我们是否还有做好一锅糖炒栗子的手艺呢?置换掉这些外在的规制与内在的品质要求后还能做出美味的糖炒栗子吗?显而易见的是,那些不想守住糖炒栗子的人其实只是因为其不懂糖炒栗子罢了。

问题三:糖炒栗子有必要创新吗?又该如何创新?

对逾制者的追讨是矫情,对守陈者的抨击是忘本,皆不可绝对。之于东西方艺术的融合,其实西方艺术界也早就思考过这样的问题。但他们更清楚手中的榛子、杏仁、碧根果与栗子之间所存在着的巨大差异,所以并不做味道与形态上的融合,而只是借鉴方法。既然是方法,那么就一定是外在的表现形式。所以当粗黑而有力度的笔墨线条融入油画,当意象化的造型与空间构成融入油画,印象派、野兽派、立体派等现代艺术表现形式便因此萌生并得以延展。

转过头来,当这种融合过程成为一条完美的优化路径后,我们本土的艺术家同样开始借用这样的好方法为己所用。傅雷转给黄宾虹的印象派画作的黑白照片;傅抱石日本留学期间对印象派的接触与认知;张大千旅居海外时对西方现代绘画的耳濡目染;以及李可染因师承关系上的转化而对东西方绘画表现形式上的贯通……等等因素促使着他们的作品向着东西交融的现代风格发生转变。但这样的转变或融合也只是停留在表面上的借鉴,以纸本水墨为基础的媒介未发生变化,所表现的内容主体未发生变化,大的图式结构与精神性表达也未发生变化。所能见到的转变不过是色彩、光影、透视关系等画面效果上的借鉴与提取而已。之于榛子、杏仁、碧根果与栗子,可能只是换了一口锅、烹入一碗水或多撒了一把糖而已。

问题四:被引进的西方学术体系能否帮我们做好“糖炒栗子”?

艺术家是实践者,而理论家多只做空想,空想往往干扰于实践,最终导致实践者误入歧途。西方绘画已然步入“歧途”,在理论家自辩不清的逻辑中,在画家自绝后路式的标新立异下,朝向艺术的终点狂奔。不可否认这样的路径选择不正确,也不可否认这样的理论结果不具有科学性,仍然成立。只是这与“糖炒栗子”并没有必然联系,更不妨碍我们仍然热衷于“糖炒栗子”。

来自西方的叫卖声开始不绝于耳,源自西方的所谓主流声音进而甚嚣尘上。他们对“糖炒栗子”既不熟悉也不关心,因为他们习惯了往嘴里填“奶油碧根果”与“盐酥大杏仁”。当糖炒栗子摆到了他们面前,被邀请品尝并征询意见时,各种声音交杂在一起,此起彼伏。直到有人站起身来道:“栗子怎么做都不重要,重要的是它只是一颗栗子。”随后,众看客皆哑然,场内沉寂三分钟……

由栗子想到李子

啰嗦了半天糖炒栗子,进而嘴里念叨成了李子。想到了李子,又开始关联起有历史记载的与李子发生两次关系的那个魏晋名士王戎。小时候读过的一篇文言文是这样记述他的:“王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:‘树在道旁而多子,此必苦李。’取之,信然。”表面看这则故事讲的是逻辑分析问题,而实际上是理论结合实际,实践出真知的结果。对于学术界而言,可以不关心怎么挑选李子,可以不关心怎么炒好栗子,但至少要尝过美味的李子与栗子。理论知识储备多少不重要,重要的往往是认知与方法,而“纸本水墨”四个字所代表的恰恰就是这样的认知与方法吧。

- 上一个藏品: 黄专:批评家不是表扬家

- 下一个藏品: 如何寻找中国当代艺术的逻辑